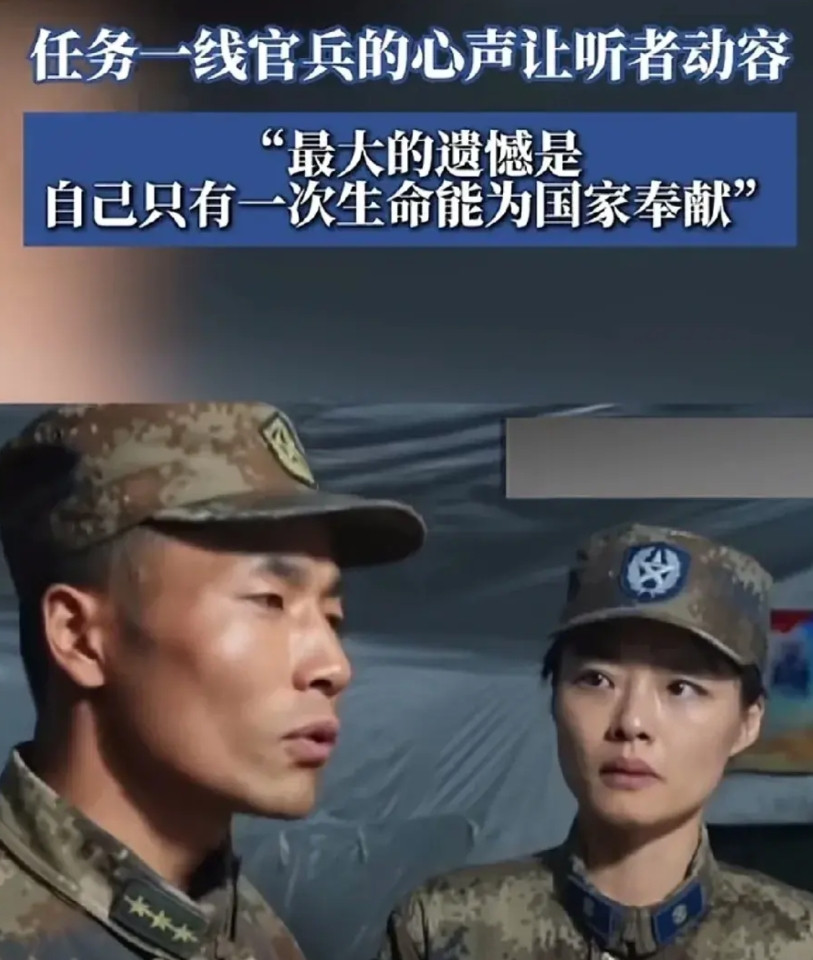

1984年,一位军嫂愤怒地将解放军军官丈夫告上了法庭。在法庭上,军嫂质问丈夫:“你堂堂战斗英雄,这么做对得起我们的家人吗?怎么能欺骗我!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 昆明市中级法院内座无虚席,一九八四年春日的法庭上,所有目光都聚焦在前排那位泪流满面的女子身上,李卫平,一位普通军嫂,以原告身份将丈夫——对越自卫反击战英雄杜海山告上了法庭。 "你堂堂战斗英雄,这么做对得起我们的家人吗?"李卫平的质问在庄严的法庭内回荡,她手中紧握着一沓从丈夫宿舍搜出的车票,在她眼中这是丈夫背叛的铁证。 在场众人面面相觑,谁能想到这位获得一等功勋和二级战斗英雄称号的军官,会陷入如此尴尬境地? 五年前,杜海山与农大毕业生李卫平喜结连理,婚后她辞去工作,照料家庭,照顾老人,抚养孩子。 起初这对新婚夫妻倍感幸福,虽然聚少离多,但每次团聚都弥足珍贵。 然而随着岁月流逝,这份美好逐渐蒙上阴影,杜海山升任副连长后,本应家庭收入增加,李卫平却发现丈夫寄回家的钱反而越来越少。 每当她询问,杜海山要么避而不答,要么含糊其辞,怀疑如藤蔓在李卫平心中蔓延,某个周末,趁丈夫外出,她来到杜海山的军营宿舍。 翻遍衣柜和书桌后,在一个隐蔽抽屉角落里,她发现了一沓去往云南、贵州、四川、湖南等地的车票。 "他在外面有人了!"李卫平心如刀割,带着这些车票,满怀悲愤地走上了法庭之路。 法庭上面对妻子的指控,杜海山脸色苍白,双手紧握,当审判长询问他是否有辩解时,他缓缓抬起头,眼中闪烁着复杂的光芒。 "我必须讲一个故事,一个关于承诺的故事,"杜海山的声音低沉而坚定。 法庭安静下来,杜海山开始讲述那段尘封往事,1979年,他所在连队奉命参加对越自卫反击战,在一次关键任务中,他所在的十三人小分队被派去攻占敌军重要防御点。 任务前夜,战士们围坐一圈,每个人都明白此行九死一生,班长红着眼圈宣布:"兄弟们,明天任务凶险,活下来的人,要替牺牲的战友照顾家人。" 此言一出,所有人热泪盈眶,举杯相约,次日他们向敌军防御地发起突袭,战况惨烈,爆炸声、枪声、惨叫声交织在一起,战友一个接一个倒下。 最终任务虽然完成,但十三人的小分队仅杜海山一人生还,其余十二名战友全部壮烈牺牲。 醒来后的杜海山躺在军医院中,得知战友们的噩耗,他痛不欲生,在无尽悲痛中,他记住了那个夜晚的承诺——照顾牺牲战友的家人。 回到军营后,杜海山将自己的工资分成十三份,只留一份给自己和家人,其余十二份则悄悄寄给了战友的家属。 那些车票,正是他多年来奔波于各地,亲自看望战友家属的见证,他不想让妻子知道,是担心这份责任对她来说太过沉重。 李卫平泪眼模糊中,看着丈夫疲惫的面容,心中翻江倒海,那个曾经英勇无畏的战士,如今肩上竟默默承担着如此沉重的责任。 她忽然明白了那些加班的夜晚、紧绷的钱包、疲惫的神情背后隐藏的真相。 "不是背叛,而是坚守..."李卫平低声呢喃,原本攥紧的那沓车票从手中滑落,散落在法庭冰冷的地面上。 法庭内,原本期待家庭丑闻的围观者陷入了沉默,杜海山继续陈述着十二个家庭的情况:有的战友留下年幼的孩子,有的留下卧病在床的父母,有的只剩孤苦伶仃的妻子。 多年来,他定期走访这些家庭,送去微薄钱财,更带去精神慰藉,他曾帮助战友的儿子治疗重病,为另一位战友的女儿筹集学费,甚至在老战友母亲去世时,亲自操办丧事。 "我不是英雄,我只是履行承诺,真正的英雄,是那些永远长眠在异国他乡的战友们,"杜海山眼中的坚定与愧疚交织。 李卫平已然明白丈夫的选择,婚姻的裂痕在真相面前逐渐愈合,她心中的怨恨化为深深的敬意与心疼。 "我要撤诉,"她轻声但坚定地告诉审判长,"我丈夫无罪,错的是我的猜疑与不理解。" 离开法庭那天,春风拂面,阳光正好,李卫平挽着丈夫的手臂,主动询问战友家庭的情况,表示愿意一同前往看望。 她懊悔自己曾经的狭隘,却也庆幸这场误会最终带来了更深层次的理解。 杜海山的故事随着撤诉一事传开,引起社会各界广泛关注,当地报纸以《隐形的荣誉》为题报道了这一感人故事,许多读者被深深触动,纷纷伸出援手,为烈士家庭捐款捐物。 面对善款,杜海山却婉言谢绝将钱直接用于战友家庭,"这是我对战友的承诺,应当由我自己完成。"他将善款悉数捐给了当地希望工程,用于改善贫困儿童的教育条件。 责任有轻重,承诺无大小,杜海山常说:"我并非不懂爱,只是肩上的爱有很多种,"在这个平凡军人的身上,我们看到了大爱的重量,也看到了平凡中的伟大。