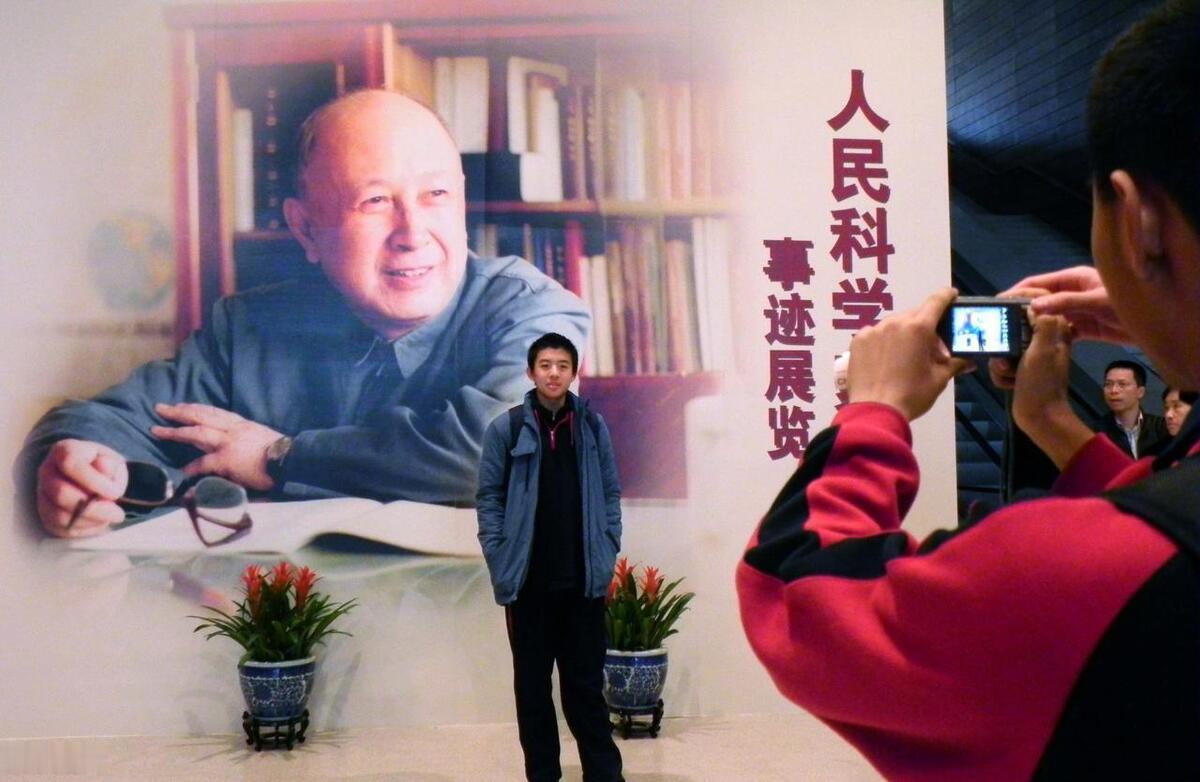

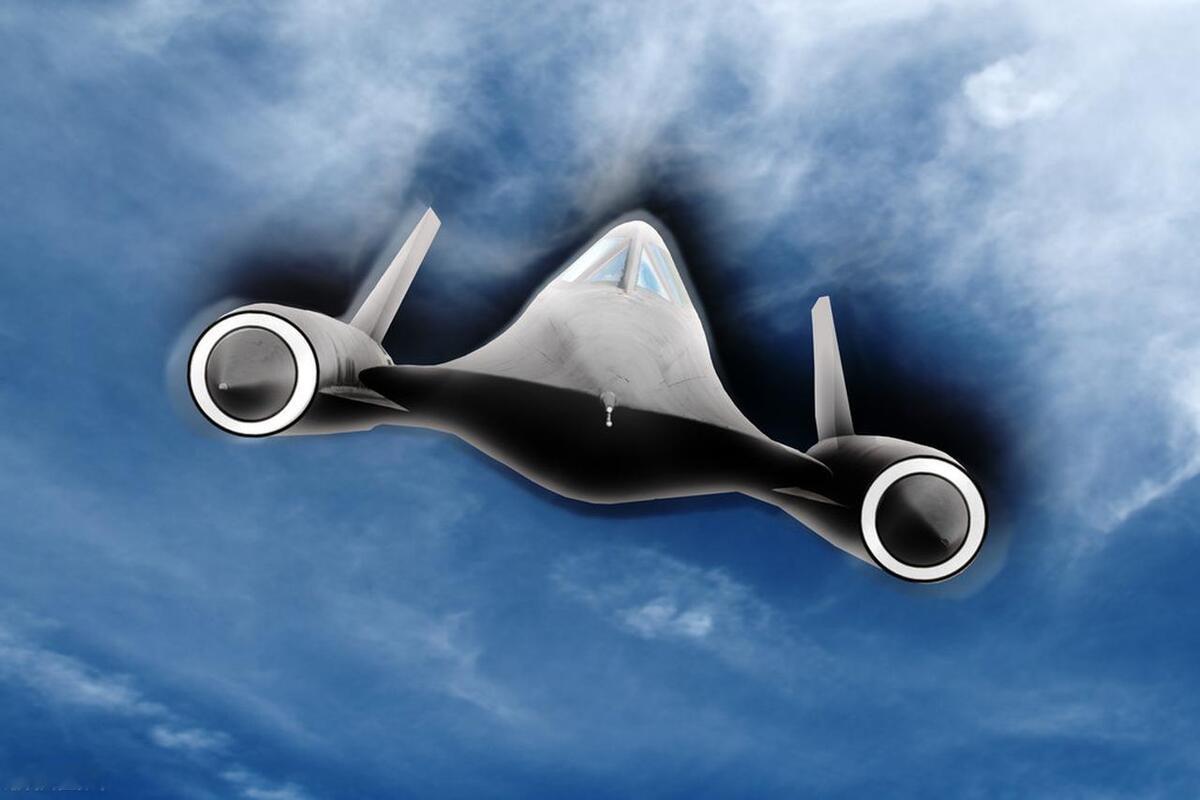

钱学森70年前的预言正在成为现实——谁掌握高超声速技术,谁就掌握了未来战争的制胜密钥。 1946年,钱学森提出"高超声速飞行"概念,其前瞻性引领了全球70余年的科技竞争。这一将飞行速度定义为超过5马赫(约6000km/h)的理论,不仅开创了航空航天新纪元,更成为大国战略博弈的核心领域。 人类对速度的追求贯穿航空史:从中国风筝到莱特兄弟首飞200米,从30年代亚声速到40年代突破声障,再到60年代超声速客机问世。而真正划时代的里程碑当属德国V2火箭,其技术路径为后续发展奠定了基础。 钱学森在1940年代提出的"高超音速滑翔飞行弹道"(即"钱学森弹道"),至今仍是各国高超声速武器试验的理论基石,这也解释了美国当年极力阻止其回国的深层原因。 发展高超声速飞行器的战略价值体现在三方面:其一,实现"一小时全球抵达"的终极交通愿景;其二,作为突破现有防空体系的新型战略武器;其三,成为国家综合科技实力的象征。美俄中等大国在此领域的竞争已进入白热化阶段,其中中国凭借持续投入已形成显著技术优势。 关键技术突破集中在三大领域: 首先是风洞试验体系。钱学森1955年归国后,与郭永怀共同创建中科院力学所,历经多次事故最终在1958年实现风洞技术从0到1的突破。如今中国已建成世界领先的高超声速风洞群,可模拟8000℃高温、30倍声速的极端环境,为飞行器设计提供关键数据支撑。 其次是动力系统革命。传统发动机在5马赫以上工况效率骤降,超燃冲压发动机成为核心攻关方向。该技术需在毫秒级时间内完成超声速燃烧,美俄中虽已开展数十年研究,仍面临燃烧不稳定的技术瓶颈。因此,无动力滑翔式设计(如HTV-2、东风-17)因规避动力难题,成为当前最成熟的工程方案。 第三是热防护与气动设计。高超声速飞行产生3000℃以上气动加热,需开发新型耐高温复合材料。中国研发的连续纤维增强陶瓷基复合材料,已实现1600℃环境下300次重复使用。气动布局方面,乘波体设计兼顾高速性与机动性,使飞行轨迹具备不可预测性,可有效突破现有反导体系。 军事应用领域呈现两大技术路线:美国主导的助推滑翔式(HTV系列)和超燃冲压动力式(X-51)。俄罗斯"匕首"导弹(10马赫)和"锆石"反舰导弹(8马赫)已列装,而中国2021年试射的环球高超声速武器更具突破性——该导弹搭载乘波体弹头,在100分钟内绕地球飞行4万公里,创下人类对地攻击武器的最远射程纪录。 美国战略司令部司令查尔斯·理查德承认,中国在高超声速领域已领先西方10年。这种优势体现在东风-17、东风-41等战略武器的实战部署,以及轰-20、096核潜艇构成的"三位一体"核威慑体系。高超声速武器与量子雷达、人工智能的结合,正重塑现代战争规则:传统防空系统的预警时间从分钟级压缩至秒级,战略打击的突然性和穿透性呈指数级提升。 当前,全球40余个国家投入高超声速竞赛,但真正具备全体系研发能力的仅中美俄三国。随着X-37B空天飞机、TRIDENT潜射导弹等新型装备问世,外层空间与临近空间的战略价值愈发凸显。钱学森70年前的预言正在成为现实——谁掌握高超声速技术,谁就掌握了未来战争的制胜密钥。 这场跨越世纪的科技长征远未终结:超燃冲压发动机的工程化、智能化集群作战、空天往返技术等难题仍需攻克。但可以预见,高超声速技术带来的不仅是军事革命,更将催生太空旅游、洲际高速物流等新兴产业,最终实现人类突破大气层束缚的千年梦想。