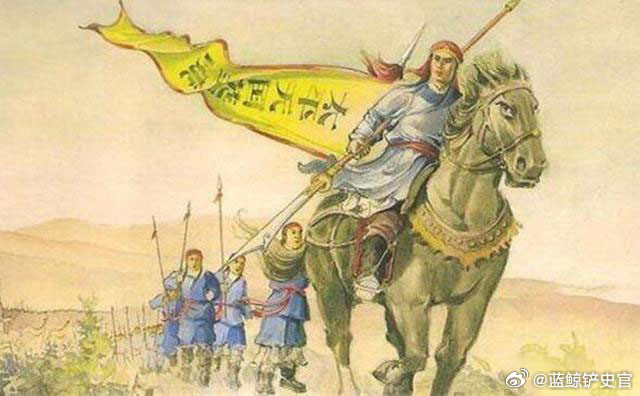

234年,诸葛亮病逝五丈原,临终前,诸葛亮告诉魏延:执掌三军,你是最有资格的人,可是,转而诸葛亮却叮嘱马岱:我死后,魏延必然会反,三军定会大乱!马岱疑惑:丞相是让我斩杀魏延? 在蜀汉的军政体系中,杨仪与魏延这两位重臣的矛盾由来已久。杨仪出身于荆州世族,早年在关羽麾下任职,后来追随刘备入蜀,凭借其出色的政务能力,很快得到诸葛亮的赏识。他为人机敏,善于处理政务,但性格中也带着几分傲慢,尤其是在获得高位之后,更是趾高气扬,不把同僚放在眼里。 魏延则是另一类人,他是典型的西部将领,性格耿直,带有几分鲁莽。在军事上,魏延的才能有目共睹。他在汉中一带驻守十余年,抵御魏军入侵,战功赫赫。刘备生前对魏延极为信任,将汉中这样的军事重地交给他镇守。然而,魏延虽然勇猛,但为人过于直率,不懂得拉拢同僚,在朝中缺乏有力的支持者。 随着北伐的推进,军中的矛盾也在不断加深。诸葛亮作为统帅,不得不经常在杨仪和魏延之间进行调停。他多次私下考察魏延的能力,也密切关注着杨仪的政治动向。有史料记载,诸葛亮曾与费祎等心腹讨论过魏延的才能,认为此人虽然骁勇,但性格上的缺陷让人难以完全放心。 在五丈原战役期间,蜀军面临着严峻的考验。除了前线的军事压力,后勤补给也成为一大难题。由于补给线过长,加上天气炎热,军中物资供应捉襟见肘。在这种情况下,军中各派势力对未来的统帅人选暗自揣测,形成了微妙的政治气氛。 诸葛亮的健康状况每况愈下,这更加剧了军中的不安定因素。各方势力开始暗中较劲,有人支持杨仪,认为他熟悉军政事务;也有人倾向于魏延,觉得在战时更需要一位善战的统帅。这种暗流涌动的局面,让原本就对立的杨仪和魏延之间的关系更加紧张。 就在这种复杂的局势下,诸葛亮的病情突然恶化。在临终前,他召见魏延,说出了那句意味深长的话:"执掌三军,你是最有资格的人。"然而,诸葛亮随后又私下告诉马岱:"我死之后,魏延必然会反,三军定会大乱!"这看似矛盾的安排,实际上反映了诸葛亮在用人上的深思熟虑,也预示着即将到来的军中变故。 公元234年,诸葛亮在五丈原的大帐中做出了他人生最后的重要决策。表面上,他似乎有意将军权交给魏延,但实际上却在暗中布置了一个更为复杂的局面。这种表里不一的安排,体现了诸葛亮作为一个统帅的深谋远虑。 在与魏延的最后对话中,诸葛亮告诉他有资格执掌三军。这句话既是对魏延军事才能的肯定,也暗含着对他的考验。然而在同一时期,诸葉亮却私下召见了马岱,向他预警魏延可能会在自己死后作乱,并暗示要他做好准备。这两个截然不同的指示,成为了随后悲剧的导火索。 马岱作为这场政治博弈中的关键人物,他的地位颇为特殊。在蜀汉军中,马岱虽然不是最高级别的将领,但他在军中威望不低,与魏延也有过多次共事的经历。诸葛亮选择他作为执行这一任务的人选,显然经过了深思熟虑。 事态的发展证实了诸葛亮的预判。当军中传出诸葛亮病逝的消息后,魏延果然没有遵从退兵的军令。按照当时的军制,这种行为已经构成了抗命。杨仪立即抓住这个机会,开始在军中散布魏延要投降魏国的传言。 然而,根据《三国志》的记载,魏延其实并没有投敌的打算,他的目的只是想要铲除杨仪。这一点从魏延后来的行动也可以得到印证。当杨仪派兵围剿时,魏延并没有率军北上投魏,而是选择了南逃。最终,他在仓促应战中被马岱所杀,结束了自己的一生。 从这场悲剧中,我们可以看出用人之道的深刻教训。如果对比刘备的用人方式,就会发现两者之间的显著差异。刘备在世时完全信任魏延,让他独当一面守卫汉中,魏延也以十年无失的战绩回报了这份信任。但在诸葛亮的用人体系中,虽然他认可魏延的才能,却始终对其抱有戒心。 这种用人方式的差异,直接影响了蜀汉的命运。诸葛亮的决策虽然避免了军中可能出现的混乱,但也失去了一位能征善战的大将。更为讽刺的是,被留下的杨仪后来也因狂妄自大而被贬为庶民,最终选择了自尽,这更加凸显了这个决策的遗憾之处。