“水滴刑”是二战时期日本人最喜欢使用的刑罚之一。这个刑罚虽然看着杀伤力不大,其实这种“温柔”的刑罚最为致命,很多犯人竟然是被它吓死的!

吉林省的两位专家经过十年的专题研究,揭示了日本在侵华期间,特别是在中国东北实行殖民统治时,所使用的各种极其残忍的酷刑。根据他们的研究,这些酷刑种类多达34类,超过500种,堪称是古今中外残暴手段的集大成者,令人发指,无法用言语描述。在这段历史中,日本侵略者对抗日军民、普通百姓和盟军战俘等进行了极其残忍的折磨,甚至有时通过“发明”酷刑来加剧残暴。 1945年4月5日,伪满黑龙江通河县的“警尉补”王金财率领一部分警察发起了暴动。他们打开了县“矫正局”监狱的大门,释放了180多名被关押的爱国民众,接着占领了伪警备队,解救了东北抗联三路军迫击炮营的营长谢洪升。最后,他们占领了伪县公署,组织了300人的起义队伍,开始进攻城内的日伪军警官吏,结果打死日本军警34人、伪满特务2人,并放火焚毁了县公署大楼、警察署和大量物资。这次暴动被称为“通河事件”,或称“四六”反日暴动事件。4月6日,日伪当局紧急调动大量军警前来扑灭暴动。8月12日,王金财等37名被捕者在佳木斯被日军枪杀。 据调查,王金财领导暴动的根本原因非常简单:他无法容忍日伪特务和警察对中国同胞施行惨无人道的酷刑。在暴动爆发前,王金财负责守卫县“矫正局”监狱,而当时日伪当局大肆逮捕当地抗日民众,并对他们进行严刑拷打,致使关押的267人中,有188人被折磨致死。受害者的惨叫声不绝于耳,尸体被丢弃在附近的田地里。基于同情、怜悯和义愤,王金财带领亲信发动了反日暴动。“通河事件”震惊了日伪当局,迫使他们暂时停止了在通河县的“矫正”政策。历史的真相和这些暴行的证据,至今仍然深深震撼人心。

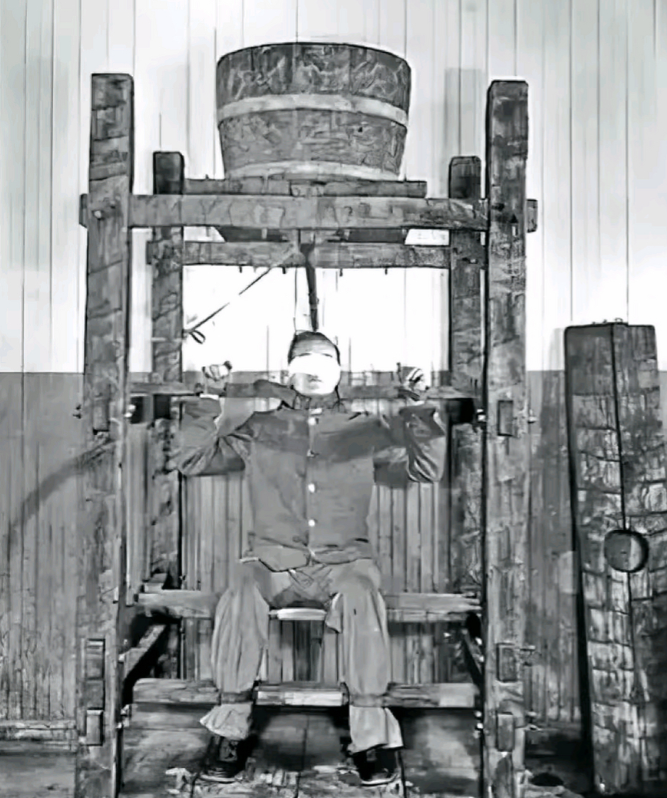

在二战时期,日军的审讯室中存在着各种令人不寒而栗的刑罚手段。其中,有一种看似温和实则极其残酷的刑罚方式,就是闻名的"水滴刑"。这种刑罚不同于传统的鞭打、电刑等直接造成肉体痛苦的方式,它以一种缓慢而持续的方式,既折磨受刑者的身体,更摧毁其心理防线。 水滴刑在日军的审讯过程中经常被使用,其普及程度之高,使得它成为了二战时期最具代表性的刑罚之一。与其他刑罚相比,水滴刑的特点在于它的"简单"与"经济"。只需要一个装有水的容器,一个可以固定犯人的架子,再加上几根绳索,就能完成这种刑罚的全部准备工作。正是这种简单的设置,让它在战时物资紧缺的情况下,仍然能够被广泛使用。 然而,水滴刑的可怕之处并不在于其设备的复杂程度,而在于它那看似温和却极具杀伤力的特性。在战后的调查中发现,许多经受水滴刑的受害者并非死于直接的身体伤害,而是在持续的精神压力下突然死亡。这种现象在医学上被解释为急性应激反应导致的心脏骤停,通俗地说,就是被活活吓死的。 水滴刑的威力远超人们的想象。有历史记载显示,即使是经过严格训练的特工,在面对水滴刑时也往往难以坚持太久。在二战结束后,水滴刑作为一种非人道的审讯手段受到了广泛的谴责。然而,它所展现出的心理战术特点,却对后来的审讯技术产生了深远的影响。 1933年,日本侵占鸡西并掠夺了大量的煤炭资源。1945年,日本战败投降,在这12年的时间里,日本人共掠夺了鸡西2000多万吨煤炭。在此期间,日本实行了“以人换煤”的政策,强行抓捕中国劳工进入煤矿工作。死去的矿工被直接丢入万人坑。据统计,约有2万名中国矿工的尸体被掩埋在鸡西滴道的万人坑里。

矿工杨玉林回忆起当年悲惨的经历时说,自己15岁时就来到矿上,每天做着繁重的体力劳动,常常吃不饱。有人偷偷摸摸地吃一些大米,被日本人发现后,直接将人装入麻袋摔死。矿区内的“万人坑”到处是白骨,气氛阴森恐怖。后来,矿区还建了几座炼人炉,部分矿工即使活着,也会被浇上汽油烧死。 根据侵华日军鸡西罪证陈列馆的介绍,从滴道“万人坑”挖掘出的尸骨中,许多颅骨上有钉子,有的太阳穴被锐器击碎,还有一些尸体的双手被铁丝绑着,甚至有不少尸体还戴着镣铐。 1937年11月末至12月10日,日本军官向井敏明少尉与野田毅少尉在南京进攻前,竟将杀人当作竞赛,双方以谁先杀满100人为目标。最终,向井敏明斩杀106人,而野田毅也杀害了105人。如此残忍的行径引发了广泛关注。 日本国内的反应更是令人震惊,当时的媒体在持续追踪报道这一事件,《东京日日新闻》连续刊登了四名随军记者的报道,这些报道不仅明确了时间、地点,还详细描述了杀人过程,甚至配发了杀人的照片,令人震惊。 1956年7月7日,中国军事法庭在审讯日本承德宪兵队特高课长木村光明时,询问他是否知道对被捕人员进行酷刑拷问的规定。木村光明回答说:“没有。但看到也不管,认为这只是平常的事。”木村在第一句中撒谎,酷刑拷问实际上是日本宪兵的明文规定,后一句是真话,日本宪兵队从军官到士兵,都将抓捕和折磨中国人视为自己的职责。