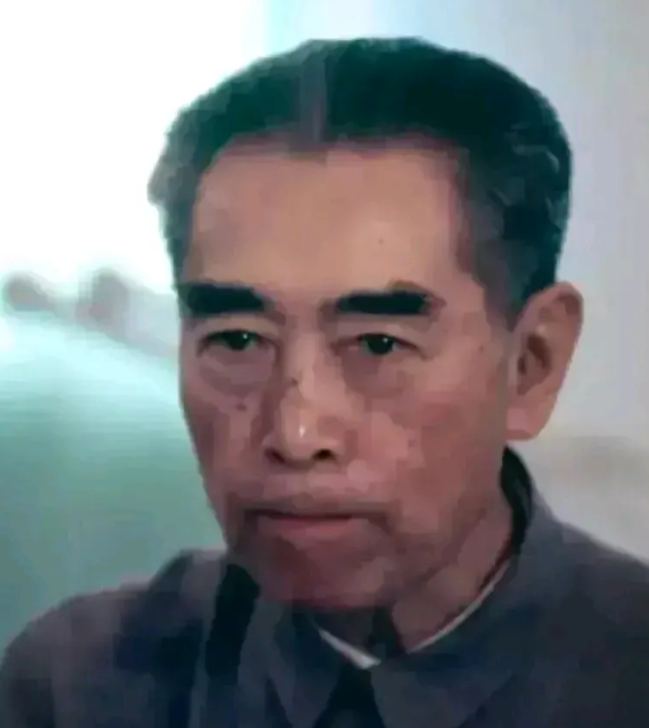

周总理晚年的一张照片,他牙关紧咬,没人知道他有多痛。 1974年5月的北京,正值春末夏初,天气逐渐转热。马来西亚总理拉扎克来到北京,展开了对中国为期数日的访问。 这是一次重要的外交活动,虽然当时周总理已经身患重病,但他仍然坚持主持接待工作。在几天的会谈中,双方就促进两国关系、加强经贸往来等议题进行了深入交流。 5月29日,按照外事访问惯例,拉扎克提出希望能见见毛主席。周总理尽管身体非常虚弱,仍然坚持陪同马来西亚客人前往中南海。 当时的会见安排在毛主席的书房内进行,整个过程按照外事礼仪有条不紊地进行。会见结束后,拉扎克一行准备离开,但周总理却一直站在门口没有动。 这时,毛主席站起来送客,转身看到了仍然站在那里的周总理。两位中国最高领导人的目光在空中交汇,谁也没有说话,但沉重的气氛在书房内弥漫。 摄影记者杜修贤当时正在现场工作,他敏锐地察觉到了这一刻的特殊意义。当周总理缓缓向毛主席伸出手时,杜修贤立即举起相机,按下了快门。 这张照片定格了一个历史性的瞬间:两位老战友的最后一次握手。照片中,毛主席和周总理的表情都十分凝重,仿佛有太多的话语无法说出口。 当时的杜修贤并不知道,他记录下的是两位中国革命元勋的最后一次握手。这张照片后来成为了新中国历史上最具代表性的照片之一。 在这次会见之前,周总理的身体状况已经每况愈下。1972年,医生诊断出他患有膀胱癌,但他始终把国事放在第一位,很少有时间静下来好好休养。 这次会见结束后不久,周总理的病情进一步恶化。到了6月,他不得不住进医院接受手术治疗。 从确诊到1974年被迫住院的这段时间里,周总理仍然保持着惊人的工作强度。他每天处理大量公务,主持重要会议,接待国内外宾客。 这期间,他从未向任何人提起过自己的病痛。即便是身边的工作人员,也很少能察觉到他的异常。 1974年10月1日前夕,新中国即将迎来25周年华诞。按照惯例,国庆招待会在人民大会堂隆重举行。 当时的周总理已经非常虚弱,但他仍然坚持出席这场重要活动。他挺直腰板,保持着一贯的精神状态,与各界代表亲切交谈。 在场的人们都能看出总理的身体状况与往年大不相同。他的脸色苍白,身形消瘦,但依然保持着优雅的仪态。 这是周总理最后一次出席国庆招待会,他用实际行动展现了一个共产党人的坚韧品格。 到了1975年7月,周总理已经很少离开医院。但在7月23日这天,他执意要去人民大会堂看看。 人民大会堂是他亲自参与规划建设的,这里的每一块砖瓦都凝聚着他的心血。他步履蹒跚地走过一个个大厅,仔细查看每一处细节。 在《迎客松》巨幅画作前,总理驻足良久。这幅画是他特意选定放在这里的,多年来接待过无数中外宾客。 最后,他郑重地嘱咐工作人员:要把大会堂的好思想、好作风一直传承下去。这是他对这座国家重要建筑的最后一次巡视。 同年9月,罗马尼亚共产党代表团来访。作为多年的老朋友,团长维尔德茨特别提出想看望周总理。 尽管医生再三叮嘱要休息,周总理还是坚持要见这位老朋友。会见时,他强撑着站起来与客人合影,双腿因虚弱而颤抖。 这成为了周总理最后一次会见外宾。在整个会见过程中,他始终保持着外交工作者的专业素养。 从1972年确诊到1976年离世,周总理与病魔抗争了整整四年。在这期间,他始终把工作放在第一位,从未因病痛而懈怠。 1975年6月15日,周总理最后一次回到他工作生活了26年的西花厅。这个地方承载着他太多的记忆。 他缓慢地走过庭院里的每一个角落,看着亲手栽种的花木。有些花已经开了几十年,见证了新中国从站起来到不断发展的历程。 西花厅里的一草一木都寄托着周总理对国家的深厚感情。这里不仅是他的住所,更是他为国操劳的见证。 他走得很慢,经过的每一处都仔细端详。这位老人似乎想把每一个细节都深深刻在脑海中。 在生命的最后阶段,周总理始终保持着对工作的责任感。即便身患重病,他仍然关心着国家的大事。 他给工作人员留下的最后叮嘱是"把这个家看好"。这个"家"不仅指人民大会堂,更是对整个国家的深切期望。 在医院的日子里,周总理从不向别人诉说病痛。他一直保持着坚强的意志,把个人的痛苦深藏心底。 在生命的最后时刻,他对邓颖超说了一句"我肚子里装着很多话没有说"。这句话背后包含了太多的故事。 作为新中国的开国总理,周总理经历过无数风风雨雨。他亲眼见证了中国从积贫积弱走向繁荣发展。

在这个过程中,他默默承受了许多委屈,但从未向任何人抱怨过。他始终把党和国家的利益放在首位。 直到生命的最后一刻,周总理仍在牵挂着他人。他对主治医生吴阶平说的最后一句话是:"我这里已经没有什么事了,你还是照顾那些需要的同志吧。"