女性作者的紧箍咒

我不知道有多少人一刷《想飞的女孩》的时候和远叔叔一样把目光基本都聚焦到剧情和表演上,而当我二刷之后我发现,《想飞的女孩》的视听语言很有设计,表演细节很丰富,而把视听和剧情和表演以及剧情内里蕴含的情感串在一起,更凸显了《想飞的女孩》的大银幕观影的电影魅力,说得更直白一些,《想飞的女孩》在故事、表演、人物、细节、视听等各个方面都非常“电影”,那是只能在电影院里,只能在大银幕和人眼的比例足够大,大到几百上千倍的时候才能完全感受到的电影之力。

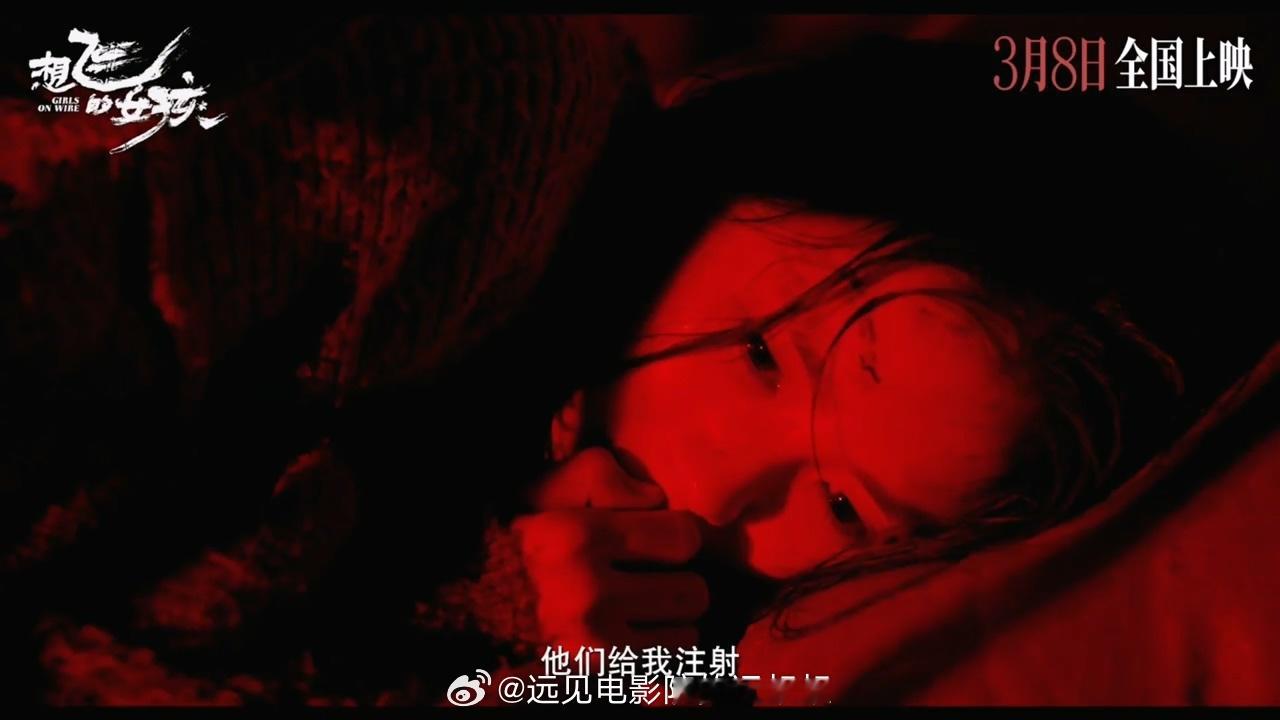

远叔叔举几个例子,看过电影的小伙伴给我一起复盘一下,没看电影的也可以看完远叔叔的“划重点”再去电影院里切身感受一下,首先第一场戏,片头龙标接字幕,背景是黑色,但环境音先出现了,之后是一声声“幺儿”的呼喊,这种声音早于画面出现的细节是专属于电影视听语言的处理,大银幕观影才能发现的细节,解读“语言”,这里是为了营造未知危险的气氛,然后是特写画面,大银幕展现出的刘浩存饰演的田恬的细节非常多——打绺的头发,带着伤的脸,睡梦中的惊恐,眉头紧锁,衣服破旧...一个残破的灵魂就这么直接地,不加修饰地出现在每个观众正对面,而且是怼着脸,导演文晏就是非常明确地开篇就像让每个观众进入田恬的困境,感受这个人物悲剧性的命运,再之后镜头的位置不变,刘浩存饰演的田恬惊醒,在狭窄的场景里变换为止,观众得意看到人物的全身,看到环境的细节,影调是红色,压抑恐怖的气氛直接拉满,刘浩存的表演也在这里上大分,然后具体剧情开始推进...这段长镜头是带有大银幕专属属性的,大银幕能看到导演的视听讲述感,能感受到刘浩存的表演张力,你能看到几乎每个环境和人物身上的细节,进而能彻底进入一个人物并深入感知这个人物的悲剧性。

我还记得我一刷电影的时候,我猜想文晏导演的第一场长镜头那么惊艳,第二场追逐戏会不会继续用一组长镜头,很显然导演的视听语言是非常灵活的,第二场追逐戏镜头调度,画面剪辑,影调都发生了变化,跟随镜头的晃动展现的田恬逃跑的惊恐,画面剪辑的节奏也和两个人扭打的节奏匹配,场景主色调也从红色变成绿色,红色是压抑,绿色就是惊悚,而这些细节都是必须在大银幕细细观看才能完全感受到的。

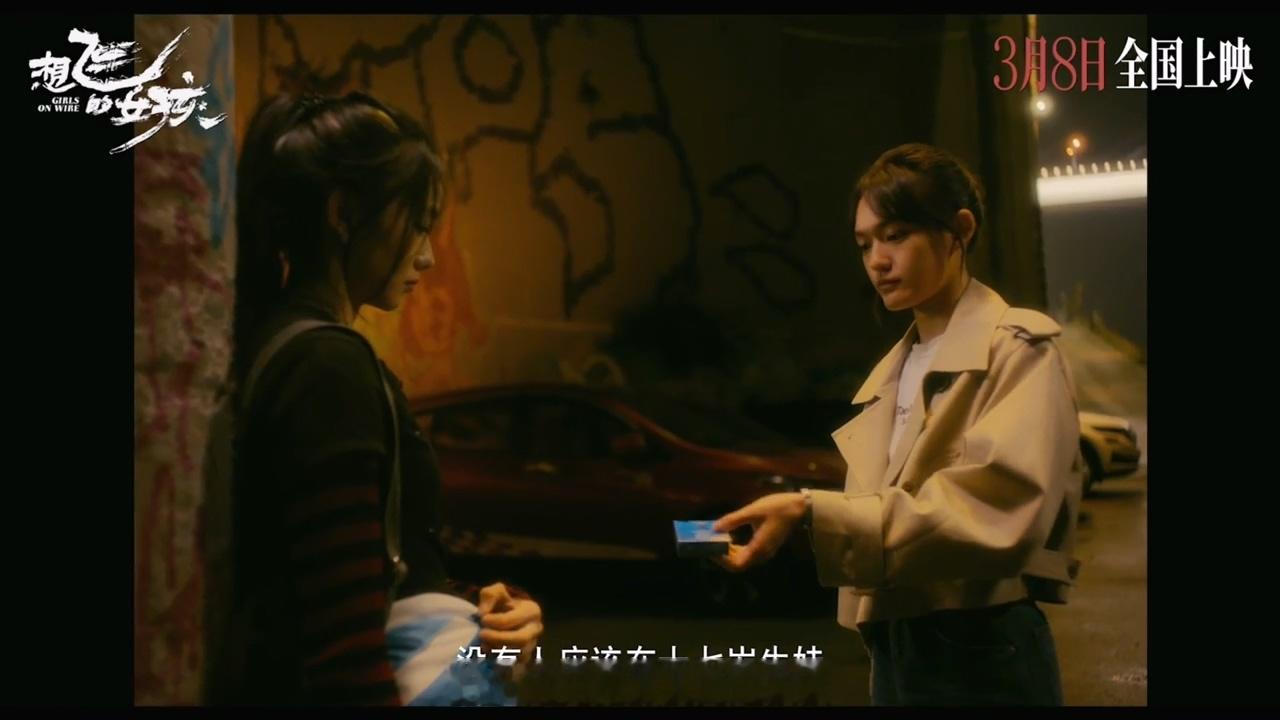

纵观整部《想飞的女孩》,刘浩存饰演的田恬出场的画面多以特写和中近景居多,而文淇饰演方迪出场的画面,特别她的动作戏场面都是大调度,场面大,场景复杂,调度复杂,画面也是大开大合,这让在画面中飞上飞下的文淇格外潇洒,尽管故事里她是一个一方面要挣脱命运枷锁赚钱帮家里还债,一方面拼了命要证明自己实现蜕变的女孩,但实话实说,文淇的每一场武替动作戏都挺好看,打的挺好,动作戏的架势挺好,镜头的调度挺好,一句题外话,如果上点特效,威亚的绳子去掉,这不就是原汁原味的武侠动作电影嘛。这里面有三场戏很有味道,第一场戏,文淇第一次出场,同样的机位画面,戏走了两遍,第一遍停在文淇在房顶挺住,导演喊“再来一条”,第二遍是一样的调度到屋顶到飞檐走壁杀敌,一气呵成,文晏导演这里的镜头语言也大开大合;深夜的水戏估计把很多观众看心疼了,一遍一遍水里桥上,文淇是一次次从水里被威亚吊起来,这场是夜戏,大银幕观看能看到好多细节,比如水很脏,比如每一次出水文淇都能带出好多水,比如她的身体一次次虚脱,比如她脸上从无奈到愤怒到服再回到无奈;还有最后那场“南门大战”,一段打戏接文淇从城墙上一跃而下,空中转身变成“飞翔的女孩”,电影直接点题。另外还有姐妹俩看日出,高潮的海边追逐,还有童年回忆闪回吃饭吵架等多场戏,文晏导演都在视听语言上下足功夫,你能感知到场景里的人们的困境,以及这些人和环境的巨大冲突,而且还要夸一下文晏导演的声音处理,比如风声的细节,比如贯穿电影始终的“幺儿”等等,还有一个画面的沟通我特别喜欢,两姐妹小时候玩耍滑滑梯,两个滑梯两个方向,两姐妹一起滑下去,滑倒两个不同方向,这不正预示了两姐妹命运的不同走向嘛。

总之,我觉得有可能的话各位小伙伴在理解剧情,感受人物的情感的时候,应该多在电影院里通过大银幕品味一下《想飞的女孩》的视听语言,画面声音,构图镜头等等,挺讲究,而且会大大提升解读趣味。春日荐片季