1998 年,住房分配制度迎来了重大变革,市场化的浪潮汹涌而来。这一变革彻底改变了住房的属性和价值。原本作为福利分配的单位住房,在房改政策的推动下,成为了部分人手中的宝贵财富。

在东城区的某小区,陈先生在 1995 年以 2.8 万元的价格购得了一套 35 平米的公房。随着时间的推移,房地产市场蓬勃发展,如今这套房产的市值已飙升至 800 万元以上。陈先生感慨地说:“我们那批分到房改房的同事,现在资产都大幅增值,而那些没赶上房改的同事,还在为孩子的学区房苦苦奔波。”

[图片]

这种因房改而产生的住房财富分化,在腾退补偿中表现得更为明显。以西城区 2022 年的腾退案例统计数据来看,持有完整产权证的房屋,补偿单价可达 12.5 万元 / 平米,而那些没有产权证的自建房,补偿价格仅为同地段市场价的30%,有的还不被认可,不给补偿。景山街道的胡大爷说当年我们盖的自建房为单位解决了问题,并且还是自己花的钱,但现在却不被认可,把历史推翻了!

被遗忘的群体之“默认违建”

在西城区的一胡同里,72 岁的刘奶奶站在自家房屋前,眼神中透露出复杂的情感。她指着墙根处那斑驳破旧的水泥台,缓缓说道:“这是 1976 年地震后,为了能有个做饭的地方,我们自己加建的厨房。当时房管所所长口头答应让我们扩建,这么多年也就一直这么住着。” 像刘奶奶家这样的 “历史违建”,在北京的各个角落并不少见。

根据住建部门 2019 年的摸排数据,全市范围内存在各类未经审批的自建房约 120 万间。这些自建房的合法性认定,直接关系到腾退补偿的结果。通州区的某腾退项目就曾因自建房补偿问题引发群体事件。32 户居民因为无法提供建房审批文件,最终只获得了每平米 3000 元的象征性补偿。居民李大爷满脸委屈地说:“我们在这儿住了四五十年,拆迁队一来,才突然被告知住的是违建,这让我们怎么能接受?我们的生活都被打乱了。”

70年代至90年代东西城许多老国企外迁或者倒闭后,留下了一片面积达大量的老旧住宅区。如今,这里仍有几千上万名职工及家属居住。然而,这些房屋产权归属不明晰,维修资金也严重缺失,成为了腾退工作中令人头疼的 “烫手山芋”。

被遗忘的群体之租管公房

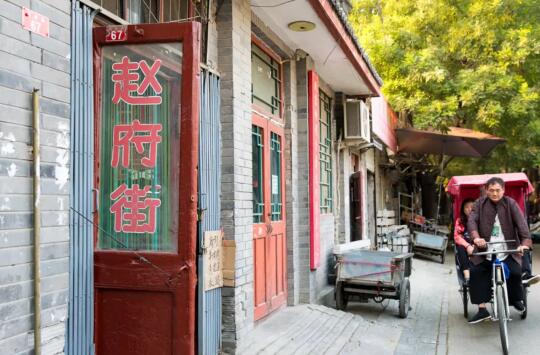

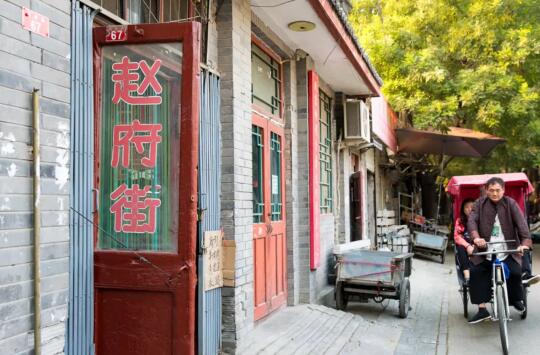

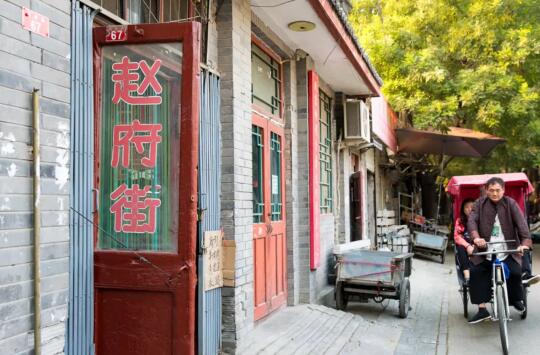

老北京 北京胡同

腾退