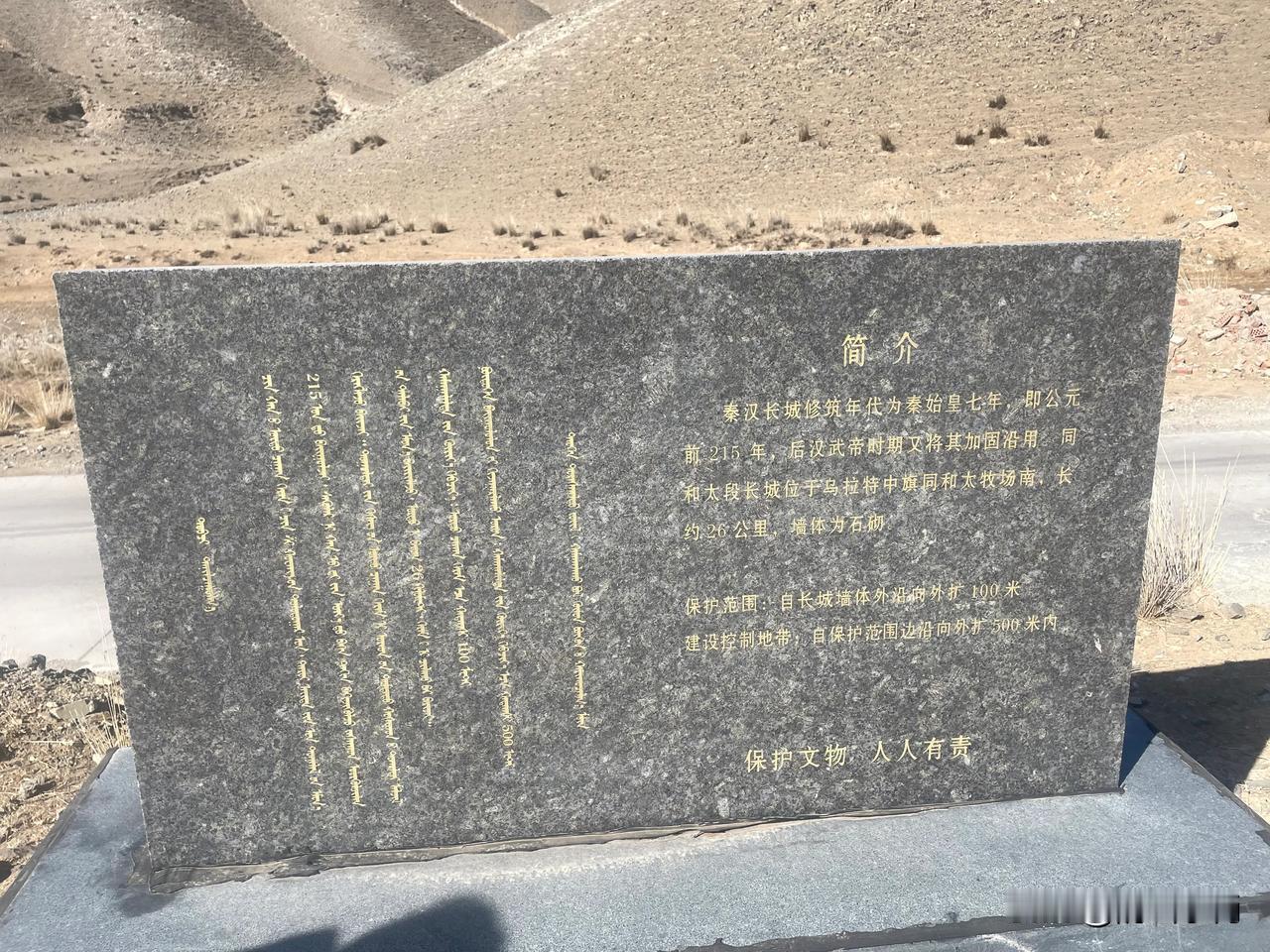

【巴彦淖尔市乌拉特中旗同和太段、呼仁敖包烽燧、古代岩画遗存】 同和太段秦汉长城(图1、2)位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗同和太牧场南,长约26公里,为石砌墙体。该段长城以北为德岭山水库,在其以东山上发现有古代城池据说与匈奴人有关,被称为匈奴城和德岭山城址。笔者(阴山小肖)阅读《包头市固阳县大乌兰城址的调查和初步认识》一文(作者:张海斌 王晓玲 李静)得知,德岭山城址位于巴彦淖尔市乌拉特中旗同和太牧场东南约15 千米,西北距海流图镇约 22 千米。城址地处罕乌拉山北麓、海流图沟北口处的一座孤山山顶上。城址依山而建,平面呈不规则形,山上构筑石墙,近平地处则夯筑土墙,周长约5850 米。城址所在山体岩石凿刻有岩画,城内偶见陶片。城址内曾发掘有房址、灰坑,出土有陶罐。该城属于东汉王朝为降服的南匈奴部落修筑的城邑。 长城作为古代的军事防线,与之配套的有沿线上的烽燧和障塞,其中部分烽燧后来被改为敖包。距同和太长城以西十公里内有一呼仁敖包山,山上有岩画遗存,在山顶有一敖包(图3—6)笔者阅读《阴山山脉秦汉长城调查报告》上册(主编:张文平)得知,这座呼仁敖包为阳山秦汉长城乌拉特中旗同和太段上第59号烽燧,亦称呼仍敖包烽燧,位于海流图镇希日朝鲁村呼乃敖包牧点东北0.65千米处的山岭顶部,南距同和太长城23段墙体2.5千米,西南距东希日朝鲁1号烽燧3.13千米;南偏西2.33千米与同和太 52号烽燧相望,东距德岭山古城6千米。墩台石筑,保存差。台体坍塌,现呈高大的覆斗形石堆状,底部直径20、项部直径4、残高5米。墩台由上下两部分构成,上部石块较细碎,底部叠压着明显较大的块石,应分属于始筑与沿用两个不同时期。墩台南侧有积薪垛1座,呈低矮的圆形石堆状,直径4-5、残高0.4米。烽燧周边采集到北魏时期松叶纹黑灰陶片及内壁压印方格纹陶片,还见有早期特征的三角唇陶壶残片,由此推断,上部分台体应为北魏时期沿用建筑,与德岭山古城周边防御有关;下部分台体及相邻的积薪垛或为秦代始筑。烽燧建筑在长城外部的小石砬山头上,北对乌不浪川地,早期应为“斥候”侦察的预警烽燧;晚期应与德岭山古城周边防御相关联。墩合西侧基岩区南部石砬山头上有磨刻岩画,以北山羊、鹿等动物图案为主,其次是人物、骑者,还见有弯弓围猎场景,为全国重点文物保护单位呼仍敖包岩面(图7—9)。 据呼仁敖包岩画碑文记述,该岩画群发现于2010年,岩画群位于海流图镇南17公里处的呼仁敖包山附近,分南北3个区域,分布面积大约在2平方公里。岩画数量达1000幅以上,这是一处青铜器时代至1000年左右的叠加的文化遗存,这里的岩画的所反映的内容大多以动物为主,磨刻有岩羊、马,骆驼、大角鹿、狼、虎等;也有部分狩猎图和人物图和西夏文字。特别是在这里发现了多幅男女交欢图。这种法及性内容的岩画在以往所发现的岩画中很少见,这些岩画以磨刻手法为主,图案清晰、生动,有许多岩画是为精品岩画,具有较高的艺术和美学价值,对我们研究北方古代游牧民族生活习惯和文化取向有着很重要的价值。 【照片为笔者拍摄】