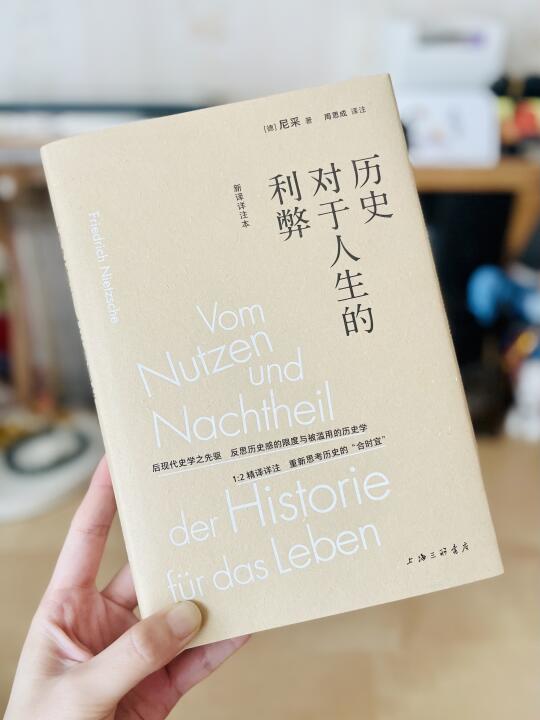

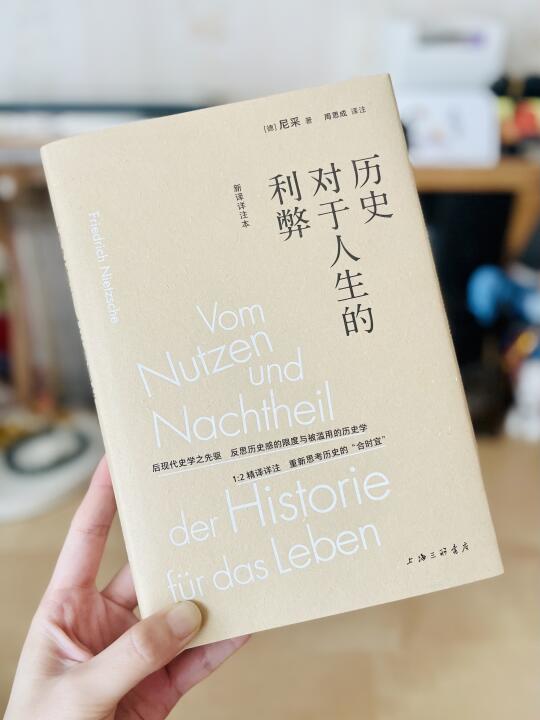

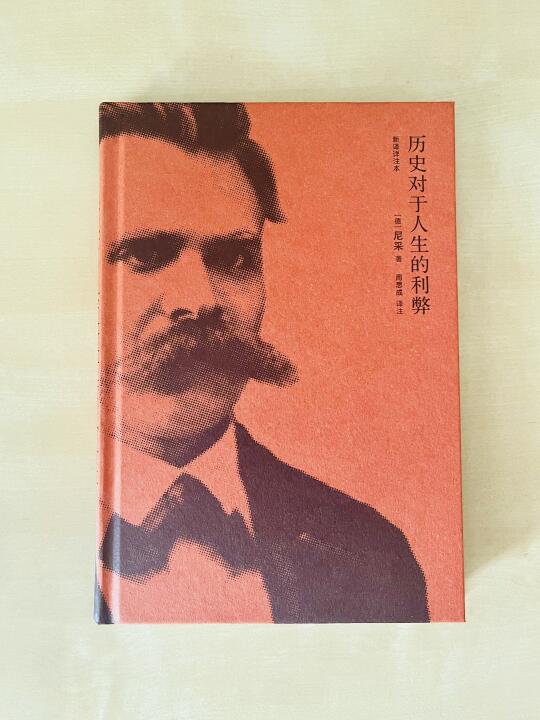

《历史对于人生的利弊》 尼采 译者周思成 上海三联书店 理想国

💡超长译者导读,介绍了书籍基本框架,尼采写作时的人生境遇、几个主要论点以及译文特色,辅助读者迅速走进尼采的思想世界。

正文有重点符号标记,配有1:2的高比例注释,补充其他文本,插入研习笔记,对尼采的各种典故、隐喻、反讽及晦涩之处,以及其思想和灵感来源,进行了详细阐释。

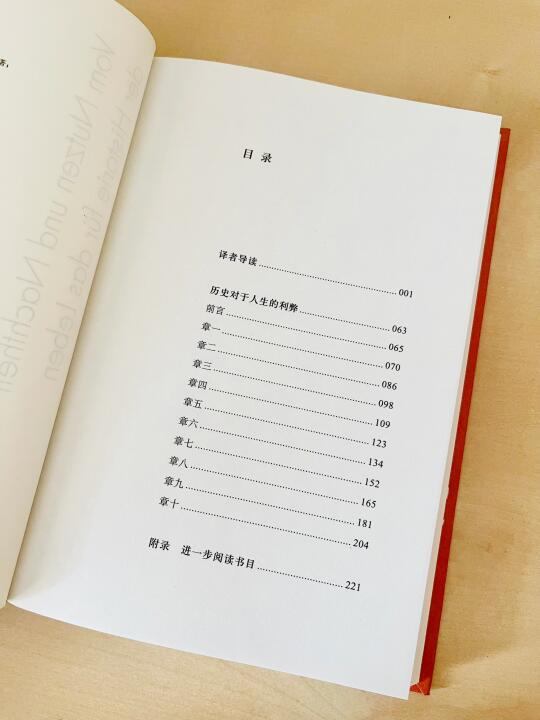

💡 动物是非历史地活着,人的所有行为皆要伴随遗忘,适度学历史才能好好生活,过度导致生活崩坏。

“不眠、反刍、历史感,都存在一个度,过了这个度,生者就会遭到损害,最终趋于灭亡,不论是一个人、一个民族或是一种文化,皆在劫难逃”。

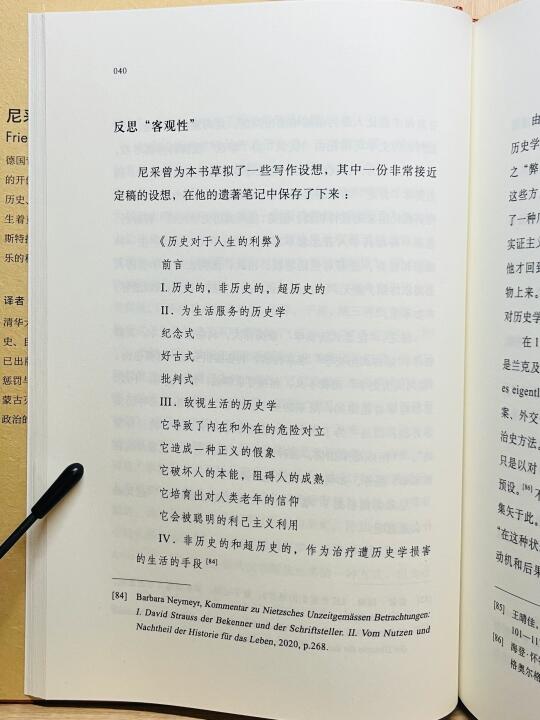

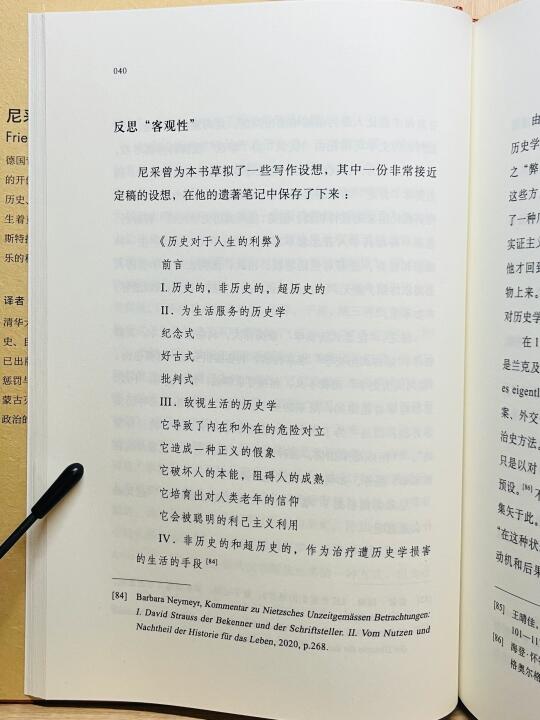

提出三种历史类型——

纪念式历史以个人奋斗伟大时刻构成信仰思想基础,能燃起斗争,却易造成英雄崇拜,且失去真实性;

好古式历史虽保全古来事物,但也禁锢其中,视域有限,只懂保全不懂创造;

批判式历史能批判思考过去,却可能不公正或超限度。

尼采批判现代教育,指出人们成为四处走动的百科全书,内容与形式裂痕渐大,呼吁德意志统一,实现精神与生活统一。

他指出新闻媒体使历史物化,当下成为历史的当下,过度历史感限制本能,使人们伪装成有教养之人,教育空心化。

质疑客观性与公正的关系,认为客观只是审美现象,与正义无关。

在他看来,历史感支配一切会削弱创造本能,“人唯有无条件信仰完美和正确的事物,才会出创造”。

以历史学为主的现代教育让人“生而白头”,缺乏生气,只能干做模仿者,矛头直指黑格尔教育。

过度历史意识还会催生对现世的暗嘲与冷漠,使人陷入犬儒主义,最终僵化自私、生命力枯竭,文化沦为无生气的机械循环。

呼吁青年摆脱历史教育的束缚,先学会生活,利用历史为生活服务,发挥自然本能,回归生活本身,“通过反思自己的真正需求,来整理内在的混沌”。

💡当下数字时代,信息爆炸、记忆多方式留痕,遗忘、创造、反思真正的需求、回归生活本身等哲学观点仍然具有前瞻性。

(2025-43)