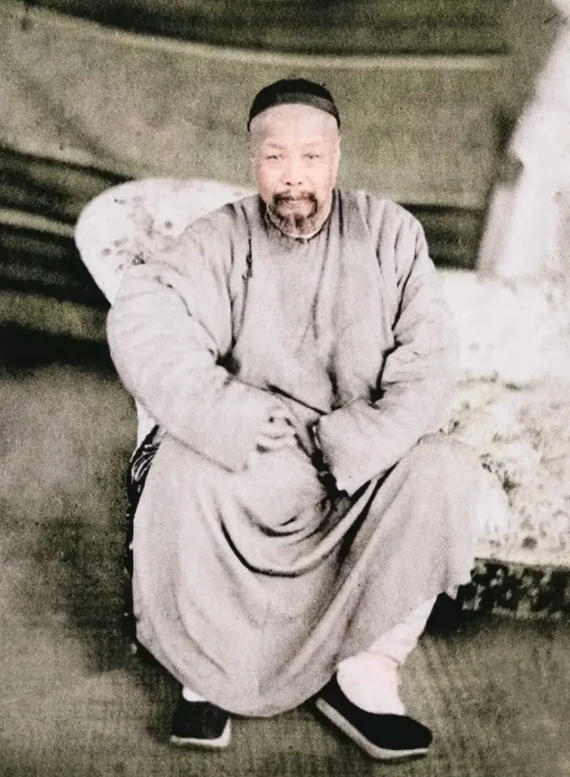

戴旭:对谁打第一枪的问题,现在已不重要了,有利才能打 1840年,英国的坚船利炮打开了中国的大门。这不仅仅是一次军事入侵,更是一个古老帝国被迫直面现代化战争的残酷时刻。当时的清政府,面对西方列强的船坚炮利,既无法应对,也看不清形势。一位英国商人李欧尔卡克在北京写下的话,道出了那个时代的辛酸——中国就像是向全世界发出广告:这里有一个富有却不愿打仗的帝国。 在那个风雨飘摇的年代,"东亚病夫"的耻辱称号深深刺痛着每一个中国人的心。这个称号的由来并非偶然:西洋打不过,东洋打不过。清政府的军事实力之弱,远超想象。即便到了甲午战争前夕,北洋水师已经跻身世界前列,但在实战中仍显露出致命的软肋——不是装备落后,而是决策层的思维方式仍停留在古代。 1886年发生的长崎事件就是一个典型案例。当时,北洋水师访问日本长崎,因一场冲突导致双方人员伤亡。提督琅威理主张借机教训实力尚弱的日本,但李鸿章却选择了外交解决。表面上看是化解了危机,实则错失了以军事手段确立优势的机会。这一决策背后,反映的正是中国传统"师出有名"思维的局限。 随后的历史证明,这种过分谨慎的态度并未换来和平。1931年的九一八事变,日军仅用两个月就占领了东北三省;1937年的七七事变后,华北大地很快沦陷。每一次,我们都在等待"正当理由",等待"外交转机",但等来的只是更大的灾难。正如孙中山先生所说的"四万万中国人,一盘散沙而已",这个评价不仅指向民族的团结,更指向决策的魄力。 历史的教训并非全是灰暗。在民族危亡之际,仍有无数仁人志士奋起抗争。太平天国运动虽然最终失败,但其轰轰烈烈的十年抗争,展现了中国人民不屈的意志。这场运动让数千万生灵涂炭,耗尽了清朝的精锐和财力,但它的意义在于,证明了中国人民并非甘于屈服。那些在战斗中倒下的勇士,用生命诠释了"苟利国家生死以,岂因福祸避趋之"的气节。 历史总在重复,却也在进步。从1840年到1949年的百年沉沦,是中华民族最黑暗的时期,但这段历史也给我们留下了最深刻的启示:一个国家如果只讲"师出有名",不敢于在必要时刻采取果断行动,最终必然会付出更惨重的代价。正如戴旭所说,现在的中国人仍在纠结"谁打第一枪"的问题,这种思维方式值得深思。我们需要记住历史,但更要从历史中汲取教训,在维护国家利益时,果断而明智地作出决策。 特别值得一提的是1950年4月的海南岛战役。当时,如果不是果断出手,海南岛的归属可能就会成为一个悬而未决的问题。这次军事行动的成功,不仅确保了海南岛的收复,更为后来处理类似问题提供了重要经验。 近年来,南海的局势发生了显著变化。通过岛礁建设,中国在南海的存在感和控制力都得到了极大提升。华阳岛的建设就是一个成功案例,从一个礁盘发展成驻军岛屿,展现了中国在维护海洋权益方面的决心和能力。 这些历史经验表明,在现代战争中,"第一枪"的概念已经发生了根本性变化。重要的不是谁先开火,而是如何通过军事行动有效维护国家利益。正如戴旭所说,关键在于战争能否为国家带来利益,而不是简单地纠结于谁是先动手的一方。 在当今复杂多变的国际环境中,军事战略的制定不能仅仅局限于传统的思维模式。利益与正义的关系、国际舆论的影响、军事与经济的平衡,这些都是需要深入思考的问题。新时代的军事战略,必须建立在对这些因素全面认识的基础之上。 戴旭关于"谁打第一枪已不重要"的观点,实际上指向了一个更深层的问题:在新时代,军事战略必须更加注重实效性。不是简单地遵循某种固定模式,而是要根据具体情况做出最有利于国家利益的选择。 这种新的战略思维,既是对传统军事观念的突破,也是对现实需求的回应。它要求我们在制定军事战略时,既要有全局视野,又要有问题导向;既要重视军事手段,又要善于综合运用各种手段;既要着眼当前,又要谋划长远。 展望未来,中国的军事战略必将继续演进和发展。但无论如何变化,维护国家利益始终是根本目标。在这个过程中,我们既要保持战略定力,又要与时俱进;既要有维护和平的诚意,又要有捍卫利益的决心。只有这样,才能真正实现民族复兴的伟大梦想。