圆明园的冬夜总是格外寒冷。1860年深冬,园中一处偏殿内传出阵阵哭声,几个宫女蜷缩在殿外的廊檐下,瑟瑟发抖。她们知道,皇上又在"拿"人了。所谓"咸丰拿",是宫中人对皇帝酒后发怒、任意责罚宫女行为的秘密称呼。这个词历来不敢大声说出口,却在深宫中暗暗流传。 殿内,咸丰正对着一名年轻宫女大发雷霆。这已经是这个月第三次了。有时是因为酒后心情不顺,有时则纯粹是为了消遣。那些被"拿"过的宫女,有的被罚跪上整夜,有的则要承受皇帝想出的各种刑罚。 为了寻求更多娱乐,咸丰打破了清朝皇室只选满州女子入宫的祖制,大量招募南方汉族女子。这些来自江南的美人,不仅姿色出众,还精通歌舞,很快就成为圆明园中最受宠的一群人。咸丰更是设立了一项特殊制度:每到夜晚,都会安排三名美女在寝宫周围巡逻。表面上说是为了保护龙体,实则是方便他随时临幸。这种荒唐的制度在宫中人私下称为"三美巡逻"。 这样放纵的生活,很快就摧毁了咸丰的健康。到1861年时,年仅31岁的皇帝已经病入膏肓。在承德避暑山庄的病榻上,他将年仅四岁的儿子托付给了顾命八大臣。 咸丰帝逝世后,清朝宫廷内外风云变幻,权力的天平在几股势力间摇摆。慈禧太后与恭亲王奕訢联手发动政变,迅速掌控朝政,改变了清朝的政治格局。当时的朝廷主要分为三大政治势力:顾命大臣、帝胤势力以及帝后势力。这三股力量的核心人物均为幼帝载淳,哪一方能够与帝后势力结盟,哪一方便更有可能取得最终的胜利。 慈禧太后深谙权谋之道,敏锐地察觉到朝廷内部的权力斗争可能对她的地位构成威胁。她巧妙地挑动东宫的慈安太后与八大臣展开权力争夺,暗中联系在京的恭亲王奕訢,寻求其支持以增强自身的政治筹码。御史董元醇上奏建议清皇太后继续垂帘听政,并提议由恭亲王辅政。然而,八大臣对此举措感到不满,认为清朝历史上尚无此先例,遂指示军机处拟定旨意予以驳回。 在这一过程中,慈禧联合慈安太后拒绝在拟定的旨意上盖章,将折旨留在中途未予送达。八大臣面对这种挑衅,以“搁车”示威,企图通过这种方式迫使两宫让步。最终,面对外部压力,慈禧与慈安两宫不得不妥协,颁布驳斥董元醇奏折的谕旨。然而,这一暂时的胜利使得八大臣放松了警惕,未能及时察觉到对手的进一步图谋。 与此同时,恭亲王奕訢在取得外国势力的支持后,不顾八大臣的阻挠,于九月中旬奔赴丧地热河,并与两宫密谋政变的具体策略。他迅速召集鸿胪寺少卿曹毓英,秘密拟定各项旨意,并迅速返回北京进行部署。奕訢成功争取到了朝中多位高层官员的支持,包括大学士贾祯、周祖培、户部尚书沈兆霖、刑部尚书赵光等人。同时,掌握兵权的僧格林沁与胜保等将领也表达了对两宫太后的效忠。 在两宫太后的强烈催促下,八大臣被迫同意返回京城。咸丰十一年(1861年)十月二十六日,两宫太后和幼帝载淳启程回京,肃顺护送着咸丰帝的灵柩。在十一月一日抵达北京后,两宫立即召见奕訢等大臣,开始安排政变的具体事宜。次日,奕訢等人迅速行动,将载垣、端华、肃顺等官员革职,并罢免了景寿等军机大臣的职务。三日后,奕訢被任命为议政王,正式进入军机处,并由桂良等五人担任新的军机大臣。 政变后的七日,奕訢宣布改元“祺祥”为“同治”,标志着新一轮政治改革的开始。八日,清廷对反对势力进行了严厉打击,发布诏令赐载垣、端华自尽,肃顺被处以斩首,景寿、匡源、杜瀚、焦祐瀛等人被褫职,穆荫则被遣往戍军台。这一系列迅速而果断的行动,彻底铲除了朝中潜在的反对力量,巩固了慈禧与奕訢的权力基础。 此次政变不仅展示了慈禧太后与奕訢的政治智慧和决断力,也反映出清朝内部复杂的权力结构和斗争动态。慈禧通过巧妙的联盟与策略,成功地将权力集中于己手,进一步削弱了顾命大臣和帝胤势力的影响力。奕訢作为重要的支持者,不仅在军事上提供了保障,更在政治上为两宫的统治提供了有力的支持。 政变后,慈禧太后逐步掌握了清朝的实权,推动了一系列政治改革和现代化建设,试图通过加强中央集权来应对内外挑战。然而,这一过程中也伴随着权力的高度集中和对反对声音的压制,使得清朝的政治环境更加复杂和紧张。慈禧与奕訢的合作,虽然在短期内稳固了清朝的统治,但也为后来的政治动荡埋下了伏笔。

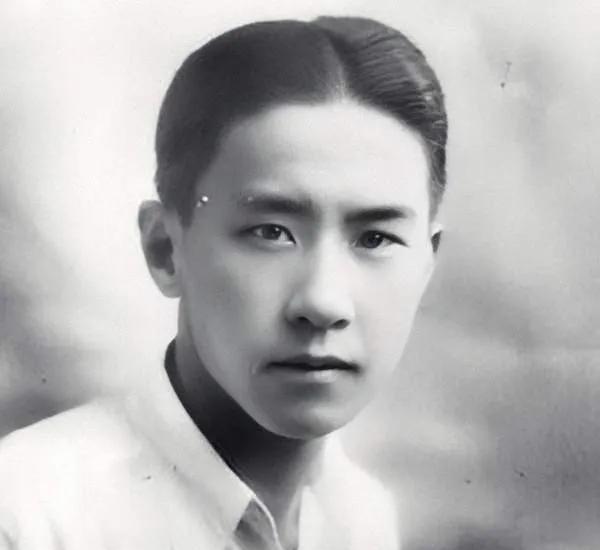

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!