晚上,卢芹斋正准备进被窝,突然发现身边躺的是情人的女儿。正要赶她走,情人奥尔佳进来,笑着说:“我都给你安排好了!你做我女婿,我们就能永远在一起。”

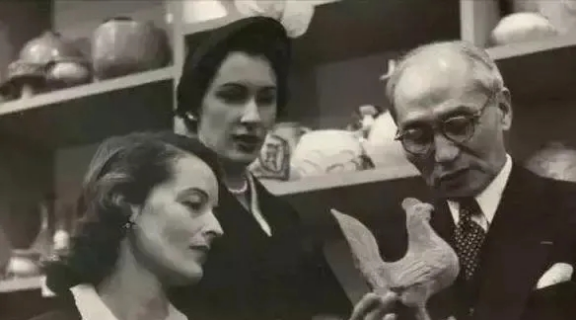

卢芹斋是20世纪初中国文物交易领域的重要人物,他以出色的鉴赏眼光和商业才能在国际市场上名噪一时,但其一生也因大量文物流失海外而备受争议。作为一名从清贫家庭走出的商人,他的人生经历跨越了清末、民国和新中国建立的多个历史阶段,体现了个体命运与国家兴衰的交织。 卢芹斋1880年出生于浙江湖州一个普通家庭,幼年丧父,使得他的成长充满坎坷。他早年寄养于堂叔家,后进入南浔张家做仆人,这一阶段的经历为他日后的发展埋下了伏笔。张家的长子张静江后来成为国民党元老,而这一特殊关系改变了卢芹斋的命运。1902年,张静江赴法国担任商务参赞,带着年轻的卢芹斋前往巴黎。在异国他乡,这位出身低微的少年从古董店的学徒开始,逐渐在文物鉴赏和交易领域崭露头角。 在张静江的古董店中,卢芹斋表现出极高的学习能力。他不仅精通古董交易的各项业务,还自学英语和法语,很快能与外国客户流利交流。他的语言能力和敏锐的商业头脑让他迅速赢得老板的赏识,并最终掌控店铺的经营。随着辛亥革命的爆发,张静江回国协助孙中山,巴黎的古董店结束营业。卢芹斋借此机会独立创业,开设了自己的古董店“卢吴古玩公司”,正式开启了他在文物买卖领域的传奇生涯。 民国初年,国内政治动荡,清王朝覆灭后大量珍贵文物流失,成为国际市场的抢手货。卢芹斋凭借敏锐的鉴赏能力和商业嗅觉,以低廉的价格收购流散的文物,并将其推销到欧美。他不仅通过这些交易赚得丰厚利润,还成功地将欧美收藏家的兴趣从传统的中国瓷器转向墓葬艺术和佛教艺术,这一转变对东西方文化交流具有深远影响。 然而,卢芹斋的成功并非没有争议。他大量收购并转售中国珍贵文物的行为使得许多国宝级藏品流失海外,引发了国内的批评。他在文物交易中的角色被认为是加剧文物流失的关键因素。随着事业的扩展,卢芹斋声誉达到巅峰,但也因过度依赖某些供货渠道而遭遇信任危机。 巴黎的冬夜总是来得格外早。1910年深冬,细碎的雪花飘落在圣母院的尖顶上,街道上行人寥寥。卢芹斋拖着疲惫的身躯回到住所,推开房门便看到了床上躺着的少女。昏黄的煤油灯下,玛丽蜷缩在被窝里,她只有15岁,还带着几分稚气的脸庞透着不安与期待。 这一幕让卢芹斋猝不及防。他正要开口赶人,门外传来了熟悉的脚步声。奥尔佳推门而入,脸上挂着神秘的微笑,向卢芹斋说明了她的计划:让卢芹斋娶了玛丽,这样他们的关系就能名正言顺。在奥尔佳看来,这是一个两全其美的主意。 时间回到两年前,卢芹斋刚到巴黎不久。他在通运商行工作时,经常路过街角那家帽子店。店主奥尔佳是位漂亮的法国女人,比他大四岁。起初,卢芹斋只是假借买帽子的名义,时常到店里闲聊。渐渐地,两人熟络起来,但奥尔佳心思复杂,她放不下给她开店的老情人,同时又难舍与卢芹斋的情愫。 那个冬夜的提议,成了改变多人命运的转折点。奥尔佳打着为他们关系遮掩的名义,实则是想两面讨好。而年轻的玛丽,在这场大人的算计中不过是一枚棋子。她天真地以为母亲终于开始关心自己,殊不知这只是一场看似完美实则荒谬的安排。 新中国成立后,国内对文物流失的控制日益严格,国际市场的文物交易也因政治变化而受到影响。卢芹斋在中国文物来源逐渐枯竭的情况下,无法维持以往的辉煌。到1950年代初,他不得不清理库存,结束了长达数十年的古董生意。随着事业的终结,卢芹斋退出了曾经叱咤风云的文物交易领域。 尽管卢芹斋的事业充满争议,他在中国文物鉴赏领域的影响却不可忽视。他的商业活动将许多不为人知的中国文化瑰宝带到西方,使得欧美收藏家和博物馆逐渐认识到中国墓葬艺术和佛教雕塑的文化价值。可以说,他在一定程度上推动了中国文物在国际上的传播。然而,这种传播的代价是大量珍贵文物的不可挽回的流失。 1957年,卢芹斋因肺癌在异国他乡去世,终年七十七岁。直到生命的最后一刻,他都未能重返魂牵梦萦的故土。从一个投靠富商的少年,到闻名遐迩的古董商人,卢芹斋确实实现了少年时的梦想,过上了富足的生活。但在感情和道德的天平上,他付出了沉重的代价。 卢芹斋的一生是个人奋斗与历史时代交织的缩影。他从一个贫困少年成长为国际知名的文物商人,凭借的不仅是才智和努力,更有时代背景赋予的机遇。他的经历让人看到个体在历史洪流中的成就与局限。他在文物领域的贡献和争议,为后人留下了一个复杂而耐人寻味的课题,既提醒人们关注文化保护的重要性,也展现了跨文化交流的深远影响。