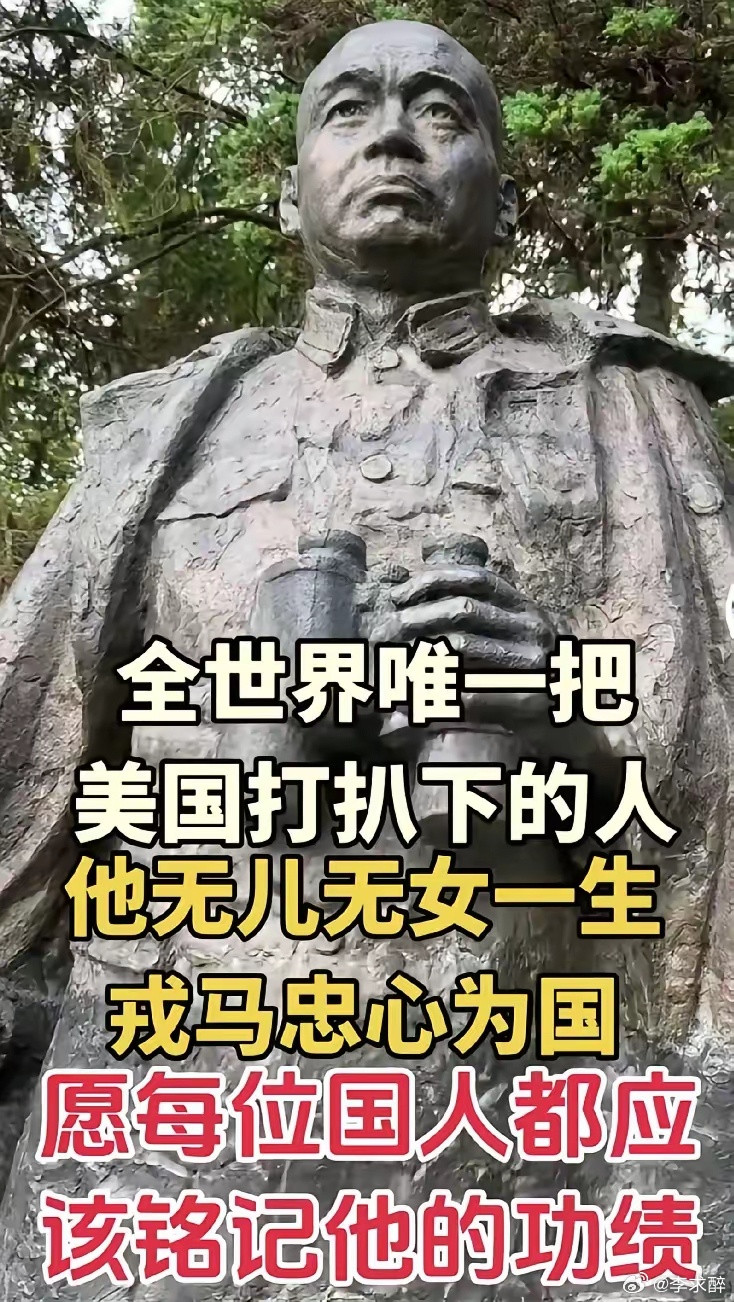

抗美援朝时,美军为何始终找不到彭老总所在?全靠毛主席调来一人!

在中国现代军事史上,有这样一个人,他的智慧和勇气为我们的国家赢得了无数次胜利,他就是被誉为"工兵之王"的王耀南。

王耀南的传奇故事要从他的童年说起,生于1911年的王耀南,从小就在江西萍乡的一个以制作鞭炮为生的家庭中长大。

小小年纪的他,就跟着族中长辈学习制作鞭炮的技艺,这看似平凡的童年经历,却为他日后在军事工程领域的创新打下了基础。

在井冈山时期,年轻的王耀南就展现出了非凡的军事才能,在著名的黄洋界保卫战中,面对敌军的猛烈进攻,王耀南灵机一动,想出了一个妙计。

他注意到战场附近的松树上有许多马蜂窝,于是指挥战士们用藤条将马蜂窝绑在树顶,等敌人接近时突然拉动藤条,惊动马蜂攻击敌人。

这个创意十足的战术,再配合埋设的竹钉,成功击退了敌军的进攻,为保卫井冈山革命根据地立下了汗马功劳。

1939年,在一次激烈的战斗中,王耀南身负重伤,被送往延安总医院,当毛泽东和朱德得知这一消息后,立即下令全力抢救。

他们亲自为王耀南送去慰问,并称赞他为"民族英雄",抗美援朝战争爆发后,王耀南再次挺身而出。

1951年9月,抗美援朝战争进入了关键时期,三八线战况紧急,志愿军面临着严峻的挑战,在这个危急时刻,毛主席想到了一个人——王耀南,作为我军著名的"工兵之王",王耀南的才能在这个时候显得尤为重要。

然而,当毛主席询问王耀南的时,得到的回答却让他感到意外和失望,有领导反映说,王耀南因为害怕战争的危险,躲在北京医院不肯出来,这个消息如果属实,无疑会对军心产生不良影响。

为了查明真相,周恩来总理亲自打电话给北京医院的院长,院长的回复澄清了事实:王耀南并非躲避战争,而是因为心肌梗死正在接受治疗,经过医院的精心照顾,王耀南的病情已经基本痊愈。

当王耀南从医院出来后,毛主席亲切地对他说:冬伢子!我派你到朝鲜去打洞子。

王耀南敏锐地察觉到现场的气氛异常凝重,他看到毛主席的眼眶中含着泪水,彭德怀将军也语重心长地说明了当前的严峻形势:志愿军每天都有150多人伤亡,再这样下去,将会有更多的母亲收到儿子阵亡的通知书。

面对祖国和人民的重托,王耀南没有丝毫犹豫,他坚定地向毛主席保证一定会完成任务。

在见识到美军强大的火力优势时,王耀南提出了一个大胆的想法:在地下50多米深处挖掘坑道。

在他的指挥下,志愿军工兵部队修建了两条重要的地下坑道,一条从平壤到开城,另一条从元山到五圣山。这些坑道每天可以为前线的志愿军输送500吨物资,包括食品和武器弹药,有效解决了后勤补给的难题。

王耀南的创新不仅体现在坑道的位置选择上,更体现在他独创的"六边形坑道"设计理念上。

这种设计不仅增强了坑道的防御能力,还提高了内部空间的利用率,为志愿军提供了更好的生活和作战环境,正是这些坑道,使得美军始终无法准确定位彭德怀的指挥所,保护了我军的指挥系统。

在朝鲜战场上,王耀南还展现出了高超的战术智慧,在构筑土豆山(美军称之为丁字山)防御工事时,他巧妙地利用了视觉盲点和心理错觉原理。

他将山体设计成人脸的形状,把坑道口伪装成眼睛和嘴巴,而在鼻子的位置绘制靶心。

这种独特的设计不仅迷惑了美军,还大大降低了敌方攻击的效果,成功保护了志愿军的阵地。

这一创新战术在一定程度上影响了美军的战略决策,为我军赢得了宝贵的战略主动权。

王耀南的故事告诉我们,在面对强大敌人时,我们不能只依靠先进的武器装备,更要依靠智慧和创新。正是像王耀南这样的人,用他们的聪明才智和坚韧不拔的精神,帮助我们的国家在最艰难的时刻站稳了脚跟,并最终赢得了胜利。

今天,当我们回顾这段历史时,我们不仅要记住那些惊心动魄的战斗场面,更要记住像王耀南这样的英雄人物,他们用自己的智慧和汗水,在地下几十米深的坑道中,为我们的国家筑起了一道坚不可摧的防线。