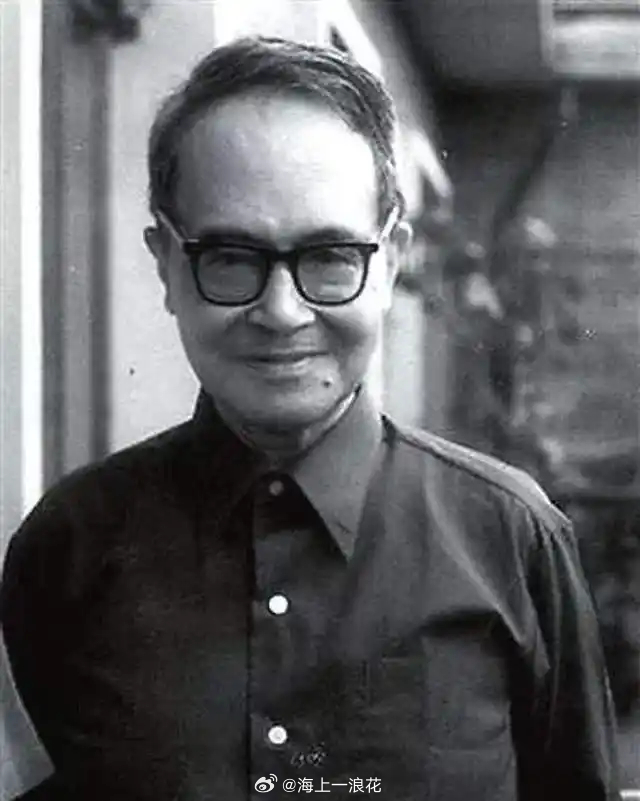

钱鍾书“骂人”

钱鍾书是否说过“叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗”的“骂人”话,已成一桩公案,而且注定会是无头案。杨绛先生曾撰文“追本溯源”以正视听,但很多人还是宁信其有,不信其无。无他,只因太像钱先生的口吻。从某个意义上说,叶公超是“懒”,吴宓是“笨”,陈福田是“俗”,此其一;“骂”其中一人,亦能见出“骂”者的才高气盛,然对三人排头并“骂”,似乎更特别地“钱鍾书”,此其二。所以纵使有人道出此语版权别有所属,没准会有更多人认定,这活脱脱是钟书君的口吻。

钱先生在为 《吴宓日记》 所写序中自承“少不解事,又好谐戏”,对当年的孟浪表示抱歉。其实,钱先生的读者虽然没几人有幸亲聆他臧否人物,对他的“取笔弄快”却是半点也不陌生。古今天纵其才的人物,其才气的发露,臧否人物也是一端。钱先生在 《林纾的翻译》 中将林翻译时不时擅自发挥的添写归为文章家的“技痒难熬”,让钱先生舍弃“取笔弄快”的愉悦,他肯定不爽。我们若从“骂人”的角度去读的话,会发现即使 《管锥编》、《谈艺录》 这样的著述,衡文论诗,疏证考订之间,亦不乏嘲骂调侃之语,口角波俏,逸趣横生。

当然文学是较学术更好的“骂人”的载体,在小说中钱先生才算是真正放出手段,尽展骂人的艺术。他笔下有形形色色的人物,几乎无一逃得过他的讥刺挖苦。早有论者说过,《围城》 里不是“愚人”即是“诬人”,或者既愚且诬,《围城》 序里说得更直截了当——都是“两足无毛动物”。我总觉得,制造一个众人登场的场合,拎过一干人来挨个挖苦过去,必是作者逸兴遄飞,下笔不能自休之时。大约有观众就有表演性,而钱先生最善将种种的表演变成出丑卖乖。《围城》里的几次“社交”不必说了,《人·兽·鬼》 中有 《猫》,作者差不多有一半笔墨花在客厅里的来客身上。以小说结构艺术来说,未可称善,然这里的旁逸斜出或者正是钱钟书的兴味所在。

早有人索隐过了,《猫》 写的是林徽因的客厅,人物皆有所本,未尝不可看作小说化的臧否人物。钱先生通常只是一个“忍俊不禁”,其快感类于林黛玉的“见一个打趣一个”,故大可不必津津于对号入座。“骂人”之为艺术,常在其“艺术”的自足,就像“叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗”,首先当它是句隽语。涨姿势读书笔记生活