蔡徐坤胜诉顶流胜诉后的冷思考:法律正义与舆论审判的边界

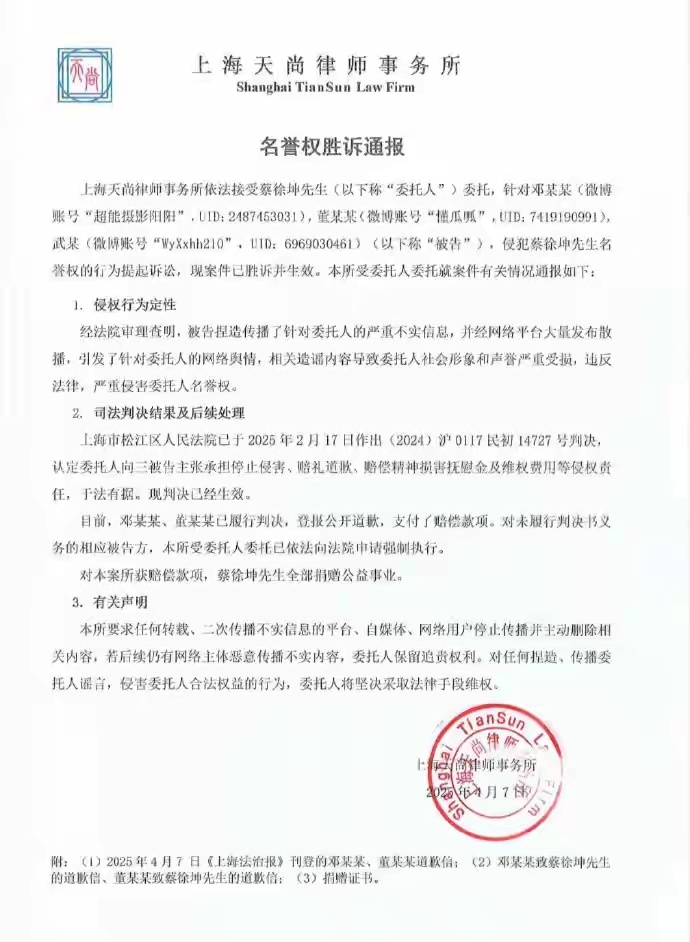

蔡徐坤名誉权案胜诉的消息冲上热搜,这场持续数月的法律拉锯战终于画上句点。法院的一纸判决不仅洗刷了当事人的不白之冤,更折射出网络时代公众人物维权的困境——当造谣成本低至一个键盘,维权却要付出高昂的时间与声誉代价。

这场胜诉值得警惕的深层意义在于:我们是否正在养成用热搜替代侦查、用段子代替证据的"舆论断案"习惯?那些曾被疯狂转发的"实锤",最终在法庭上暴露出证据链的断裂。这提醒每个围观者,在信息洪流中保持理性判断的能力,比追逐热点更重要。

法律可以还人清白,但难以修复被流量撕碎的声誉。当狂欢退去,留给公共讨论空间的应是更成熟的法治思维——既不因明星身份预先定罪,也不因粉丝情绪放弃质疑。真正的文明社会,既需要法律为名誉权托底,也需要公众学会让子弹飞一会儿。

蔡徐坤胜诉 不该只是粉黑大战的休止符,更应成为讨论网络暴力的新起点。在人人都有麦克风的时代,我们每个人都该记住:自由表达的权利边界,始终是另一人的合法权利。