1939年,500多名战士组成的国军加强营被敌人包围,师长三次下令撤退,不料营长史恩华却说:我已被团团围困,决心与敌人拼到底。

在中国抗日战争的历史长河中,有无数英雄用生命谱写了壮丽的篇章,其中,发生在湖南笔架山的一场惨烈战役,至今仍让人心潮澎湃。

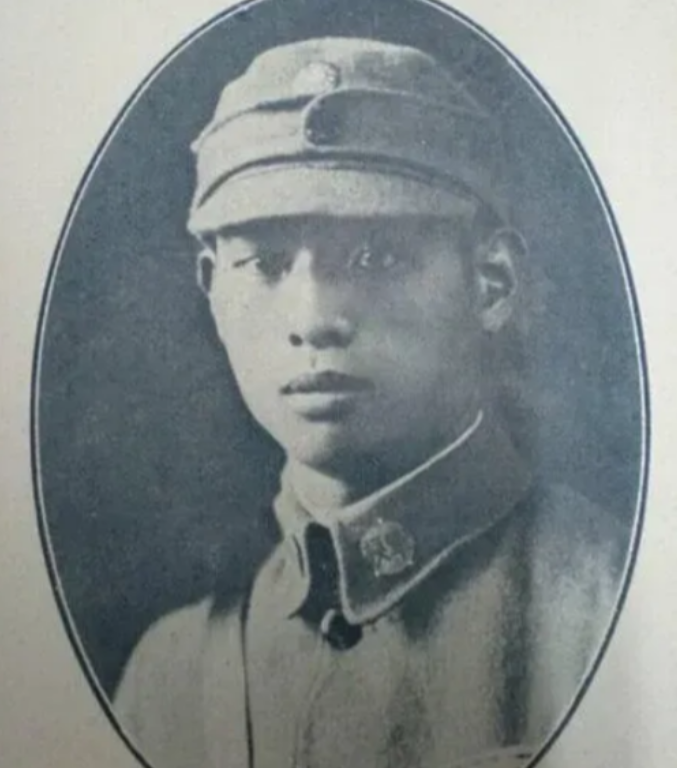

这个故事的主角,是一位名叫史恩华的年轻军官和他率领的500名勇士,他们的英勇事迹,不仅改变了一场战役的走向,更成为了中华民族不屈不挠精神的象征。

故事要从史恩华的出身说起,他生于湖南省湘乡县的一个书香门第,父亲是当地的一名教师。

在那个动荡的年代,教育成为了许多人改变命运的希望,史恩华和他的哥哥史恩荣都怀着报国之志,先后考入了黄埔军校,这所培养了无数抗日英雄的军校,为兄弟俩注入了强烈的爱国情怀和军事才能。

毕业后,兄弟俩都投身于抗日战争的洪流之中,然而,命运无常,史恩荣在台儿庄战役中壮烈牺牲。

这个打击对史恩华来说无疑是巨大的,但也更加坚定了他抗日救国的决心,他暗暗发誓,一定要为国家、为哥哥报仇雪恨。

1939年,29岁的史恩华已经成为了52军195师1131团第3营的营长,这个年纪正是年富力强、壮志凌云的时候。

然而,国难当头,个人的生活不得不为国家利益让路,就在新婚仅仅三天之后,史恩华毅然决然地奔赴前线。

这一幕,让人不禁想起诗人所言"男儿何不带吴钩,收取关山五十州"的豪情壮志。

此时的中国正处于抗日战争最艰难的时期,日军已经占领了武汉,他们的下一个目标就是湖南省会长沙,笔架山作为通往长沙的咽喉要道,其战略地位至关重要。

一旦笔架山失守,日军就可以轻而易举地占领岳阳,进而加快攻占长沙的进程,因此,守住笔架山成为了阻挡日军南下的关键。

1939年9月,长沙会战前夕,国军急需一支精锐部队前往笔架山阻击日军,在这个危急时刻,史恩华主动请缨,率领他的500多名战士奔赴笔架山。

这个决定,不仅体现了他的勇敢和担当,更预示着一场惨烈战役的开始。

9月20日,战斗打响,日军派出了3000多人对笔架山发起猛攻,面对兵力悬殊的局面,史恩华和他的战士们凭借地形优势和坚固的防御工事,顽强抵抗。

子弹呼啸,炮弹轰鸣,笔架山上硝烟弥漫,史恩华身先士卒,带领部下在枪林弹雨中穿梭,指挥作战。

战斗持续了三天三夜,史恩华和他的战士们不眠不休,以惊人的毅力一次又一次击退了日军的进攻,然而,随着时间的推移,形势越来越严峻。

日军不断增兵,进攻的兵力很快增加到了5000多人,我军的伤亡也在不断增加,弹药逐渐耗尽,形势岌岌可危。

就在这危急时刻,师长覃异之三次下达撤退命令,然而,史恩华和他的战士们却选择了坚守到底,他们深知,如果撤退,日军将长驱直入,长沙将面临巨大威胁。

史恩华在回复师长的电话中坚定地说:"军人没有不得已的时候,我已被团团围困,决心与敌人拼到底,"这句话,展现了他们视死如归的精神。

最后的战斗异常惨烈,史恩华带领仅存的战士与日军展开了殊死搏斗,他们用尽了最后一颗子弹,挥动着刺刀与敌人肉搏。

在这场不对等的战斗中,史恩华和他的500勇士全部壮烈牺牲,用生命守护了笔架山,也为后续的长沙保卫战赢得了宝贵的时间。

史恩华和他的战士们的牺牲并非徒劳,笔架山战役成为了第一次长沙会战中的关键战役之一,它极大地延缓了日军的进攻速度,为国军调兵遣将赢得了宝贵时间。

最终,在长沙会战中,日军付出了4万多人的伤亡,却仍然铩羽而归。这场胜利极大地鼓舞了全国军民的抗日斗志,成为了扭转战局的重要转折点之一。

笔架山战役也因其惨烈和英勇,成为了抗日战争中的经典战例,它被后人广泛研究和传颂,成为了中国军事史上的璀璨明珠。

史恩华和他的战士们的事迹,激励了无数后来的军人和普通民众,成为了民族精神的重要组成部分。

为了纪念这些英勇牺牲的勇士,第二年,国民党军队专门返回笔架山,为史恩华在内的所有战士立了墓碑,这些石碑静静矗立在笔架山上,诉说着那段血与火的历史,也见证着中华民族不屈不挠的精神。

时光荏苒,75年过去了,硝烟散去,山河重振,然而,史恩华和他的500勇士用鲜血和生命谱写的这段峥嵘岁月,永远不会被遗忘。

他们的忠诚、担当、顽强和奋斗精神,已经深深地刻在了中华民族的集体记忆中。

XP沛

致敬抗日英雄