解放战争的后期,国民党军队的溃败速度让人瞠目结舌。曾经与中共军队抗衡多年,甚至在抗战中一度扮演主力角色的国民党军,在1948年末至1949年初的几场关键战役中,像是沙滩上的城堡,在解放军的攻势面前瞬间坍塌。

这种兵败如山倒的情形似乎并不突兀,它背后是长时间的积累——内部腐败、士气低迷、指挥混乱,再加上对手的迅速崛起,逐渐将国民党军推向了不可逆转的失败结局。

1949年1月31日,北平和平解放,解放军进入城中,宣告了国民党军队在华北的彻底失败。这一幕,对于国民党军的残兵们来说,带着一种沉重的无力感。往昔的战士们,如今陷入极度的疲惫与沮丧之中。

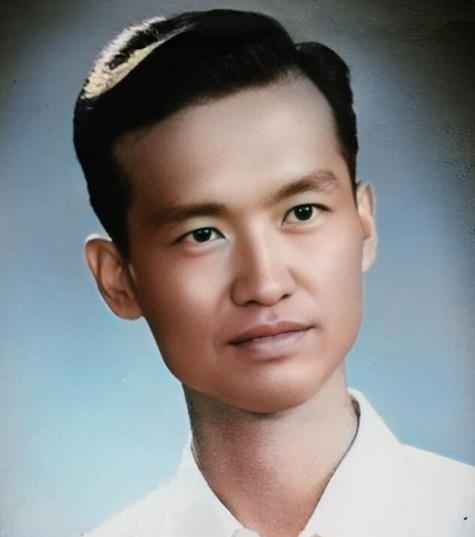

曾经担任国民党军官的张庆远,站在北平城墙上,回想起自己曾率领的部队。

在1948年,张庆远的第九十四军还曾坚守过济南,虽然那一役最终以失败告终,但至少军中还能保持斗志。

可是到了1949年,士兵们眼中再也没有了从前的光芒,他们面对解放军的进攻,根本不再有顽强的抵抗。张庆远望着城外浩浩荡荡的解放军队伍,内心复杂的情感夹杂着恐惧与悲凉。他明白,这场仗早在数月前就已经失去了悬念。

“我们已经无力回天,”张庆远对身边的副官叹道。“我们能做的,就是等着他们来了。”

这种无奈的情绪并非只存在于北平城中,而是充斥在整个国民党军队的高层与士兵之间。经过数年的战斗,他们已经逐渐丧失了对胜利的信心,甚至连抵抗的勇气都在不断消耗。许多军官和士兵开始选择投降,或者默默等待结局的来临。

淮海战役无疑是解放战争的转折点之一。1948年11月到1949年1月,在华东和华中的广大平原上,数十万国民党军队经历了一场前所未有的灾难。这场战役堪称兵败如山倒的最佳注脚,从最初的调度不当到最后的溃不成军,淮海战役如同一场惊天动地的崩塌,彻底打碎了国民党的战略防线。

淮海战役的指挥部中,国民党总司令杜聿明焦急地走来走去。他接连不断地收到前线失守的消息,手下的将领们神情严肃,却没有任何有效的反应。解放军在徐州外围的猛烈攻势已经令他们无力招架,情势一度急转直下。

“我们还能顶住多久?”杜聿明焦虑地问。

“最多一周,如果我们还能及时补充弹药。”其中一位将军回答,但语气中已不见坚定。

“我们还能撤出多少人?”杜聿明紧追不放。

“一两万吧。”参谋低声回应。相比起解放军近百万的庞大阵容,国民党军队的这些残兵显得如此微不足道。

其实,从战役一开始,国民党军内部就充满了混乱与矛盾。上级命令无法迅速传达到前线,许多部队陷入孤立无援的境地。

加上粮草不济,士兵们士气极为低落,甚至有部分部队在战斗打响前就选择了投降。在面对解放军的不断攻势时,很多国民党军队一触即溃。最终,这场战役以解放军全胜、国民党军主力全线崩溃告终。

“这场仗根本没法打下去了,”一个经历了几次大战役的老兵对战友说道。“我们连粮食都吃不饱,怎么可能打得赢?”

这种情绪在国民党军队中蔓延开来,士兵们的斗志与组织能力迅速瓦解。淮海战役后,国民党再也没有能力在华东与解放军展开大规模的正面对抗。大量的部队在撤退途中投降或被歼灭,整个华东地区的局势完全倒向了共产党一方。