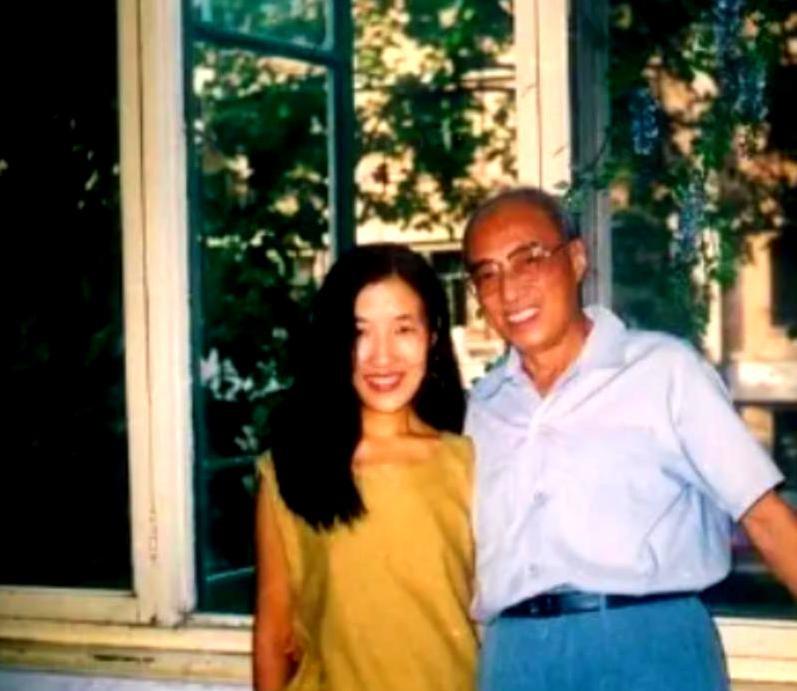

1986年,时年65岁的航天泰斗杨南生迎娶了芳龄29岁的张严平。起初张严平的双亲极力反对这门婚事,直到他们得知杨南生的真实身份时,震惊得说不出话来。 【消息源自:《中国航天报》1985年档案《那些年,那些默默无闻的航天人》及张严平回忆录《南生》2015年版】 1984年春天,北京航天研究所的梧桐树刚冒新芽,《科技日报》编辑部里,主编老李把采访本拍在张严平桌上:"小张啊,这次要采访的是个'隐姓埋名人',你可别被保密条例吓着。"这个扎着马尾辫的姑娘当时不知道,她即将推开一扇改变命运的门。 研究所的走廊静得能听见日光灯的电流声。当穿着洗得发白中山装的杨南生端着搪瓷缸出现时,张严平差点把采访机掉地上——她想象中的"火箭专家"该是电影里那种梳大背头的严肃形象,可眼前这个笑起来眼角堆满皱纹的老人,倒像邻居家的退休教师。"您...真是负责长征三号发动机的杨总工?"杨南生拧开锈迹斑斑的保温杯盖:"叫我老杨就行,所里年轻人现在都管我叫'杨爷爷'。" 那次采访超时了两小时。当张严平追问"燃烧室材料突破"的技术细节时,老杨突然抓起铅笔,在采访本背面画了条歪歪扭扭的曲线:"你看啊,就像煮粥,火候到了米粒自然会开花..."这个比方让姑娘噗嗤笑出声。临走时,老杨突然喊住她:"小张同志,要是还有不明白的..."他犹豫着从抽屉摸出个信封,"往这个信箱写信也行。" 通信比预想的频繁起来。四个月里,张严平寄出十七封信,有次甚至夹着张电影票——那是部苏联航天题材的老片子。老杨回信永远用蓝黑墨水,字迹工整得像刻钢板,有回还附了张粮票:"听说你们年轻人爱吃奶油蛋糕。"直到深秋某天,张严平在信纸末尾突然多写了一行:"杨老师,我想每天给您泡茶,不只是写信。"信寄出后第三天,她收到了这辈子最短的回信:"我大你三十六岁,不合适。" 转折发生在元旦前夕。张严平抱着牛皮纸档案袋冲进研究所,袋里装着三年来所有通信。"您看,这封说'青年人要敢想敢干',这封写'科学需要热情'..."她的指甲在"热情"两个字上划出深深的痕。老杨的保温杯晃了晃,茶水溅在1982年的某封信上,那页纸写着:"今日又成功试车,可惜不能与人言。" 见家长那天,张家客厅的挂钟停了三次。张父盯着老杨的旧皮鞋:"杨同志,您...退休金够花吗?"气氛凝固时,老杨突然从内兜掏出本红皮证件。张严平后来回忆,父亲翻到第三页时手就开始抖——那上面盖着绝密章。"爸!"女儿急得去抢,老杨却摆摆手:"没事,组织上说...可以给家属看。" 婚后的日子像老杨书桌上的台历,一页页安静翻过。有年北京下暴雨,张严平发现丈夫半夜偷偷在书房擦资料柜上的霉斑,那些文件袋上标着"1970年4月24日"——中国第一颗卫星上天的日子。2008年他们终于搬进电梯房,老杨却已经坐轮椅了。有个清晨,张严平发现丈夫对着朝阳比划火箭升空的手势,阳光把他稀疏的白发照得透明。 2013年病房里的心电监护仪变成直线时,张严平正在窗边叠洗好的病号服。海军来的军官捧走骨灰盒那天,她突然对工作人员说:"等等。"然后从包里取出个火柴盒大小的金属零件——那是老杨珍藏多年的发动机微型轴承。现在,它静静躺在南海某处,陪着那个曾经画"煮粥曲线"的人,继续守望祖国的星空。