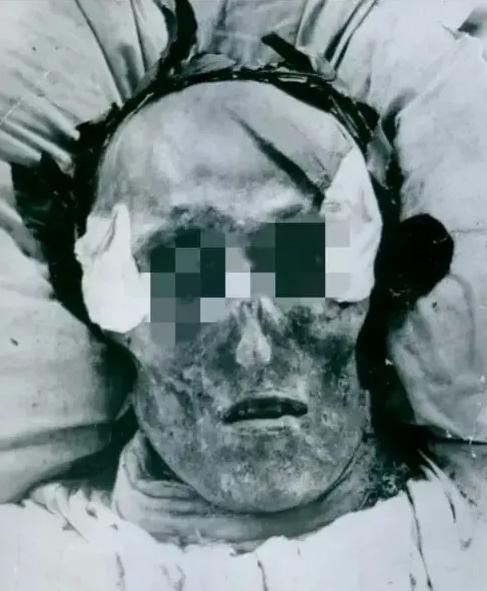

这是1917年,曾经的瑞典国王“查理十二”的遗体,当时的他已经死去了整整两百年了,之所以再一次被挖出来,是因为长期以来人们对他的死因,一直感到怀疑。 1917年初,斯德哥尔摩皇家教堂内气氛凝重。一群瑞典学者和法医专家正围绕着一具已下葬两百年的棺椁,他们小心翼翼地揭开了盖子,查理十二世的遗体再次暴露在世人面前。这位曾经的"北方亚历山大",瑞典历史上最具传奇色彩的战争天才,其死因始终笼罩着谜团。 "看这里,头部左侧太阳穴的伤口。"首席法医指着头骨上的圆形孔洞说道,"究竟是敌军的狙击,还是身边人的谋杀?这个问题困扰了历史学家两个世纪。" 而在遥远的圣彼得堡,叶卡捷琳娜女皇宫殿内,琥珀屋正在向游客们展示着它的瑰丽。几乎没有游客知道,这间被誉为"世界第八大奇迹"的琥珀屋,其命运与查理十二世的覆灭有着难以分割的联系。早在1709年,普鲁士国王腓特烈一世为了感谢彼得大帝在波尔塔瓦之战中击败查理十二世,将这一稀世珍宝赠予了这位沙皇。 站在瓦西里岛前滩,眺望涅瓦河上的两根高大红色石柱灯塔,这里正是彼得大帝为纪念战胜查理而建立的"通向欧洲的窗口"。从这里望去,宏伟的冬宫和彼得保罗要塞尖顶在阳光下闪烁着金光,诉说着俄罗斯崛起的历史。 若时光倒流至17世纪末,我们会看到一个不到十六岁就继承王位的瑞典少年,他以惊人的军事才能迅速征服了整个北欧。1700年11月,在纳尔瓦要塞,查理率领仅8000瑞军,奇袭战胜了彼得大帝的近4万俄军。这场胜利奠定了他"常胜将军"的声誉,也让整个欧洲为之震惊。 查理的成功并非偶然。得益于古斯塔夫二世的军事革命,瑞典军队已从佣兵制转变为征兵制,军队编制变得小型化,炮兵成为独立兵种与步兵、骑兵密切配合。在这样的军事体系支撑下,查理横扫欧陆,所到之处无不臣服。 直到1717年,查理在土耳其指挥一支不到40人的部队抵抗1.2万敌军整整八小时;1715年在德意志领导著名的施特拉尔松德防御战,抵抗多国联军围攻长达一年。这位不屈不挠的战争天才,究竟是如何在1718年12月12日死于挪威的腓特烈斯塔要塞? 1707年的秋天,查理十二世站在俄罗斯边境,眺望着前方广袤无垠的土地。他率领的5万人军队是他一生中最强大的部队,装备精良,后勤充足。此时的查理威望达到顶峰,整个欧洲都预测他能在克里姆林宫接受彼得大帝的投降。没人想到,这将成为他军事生涯的转折点。 面对入侵,彼得大帝实施了坚壁清野的策略,将西里西亚至莫斯科道路上的村镇付之一炬。查理进入俄罗斯后,面临两条战略选择:北上收复波罗的海失地并攻占圣彼得堡,或南下乌克兰建立战略后方。他选择了后者,这一决定最终改变了历史走向。 1708年夏,查理率军渡过别列津纳河,向乌克兰挺进。初期战斗均以瑞典军队获胜告终,但俄军从最初的一触即溃逐渐变得坚强起来。查理越过第聂伯河后,做出了致命决策——分兵三路。一路主力由他亲自率领深入乌克兰,一路向东北方向进攻基辅和斯摩棱斯克,还有一路预备部队进攻圣彼得堡。这严重违背了战争原则,使本就不多的兵力更加分散。 很快,厄运降临。乌克兰当地土著被彼得突袭,大量为查理准备的补给落入俄军之手。紧接着,1710年欧洲遭遇了百年不遇的寒潮,波罗的海冻结,法国塞纳河结冰,甚至威尼斯运河也塞满冰块。查理的两个重要过冬基地遭到俄军骑兵突袭,大量房屋和物资被烧毁。瑞典军队衣食两缺,冻死冻伤者达5000人之多。 1709年6月17日,决定性的波尔塔瓦会战打响。双方兵力对比悬殊:查理的1.25万兵力对阵彼得的4.5万大军。更糟的是,查理腿部在战前侦查中受了重伤,无法骑马指挥战斗。这场持续五小时的战役中,双方主将均表现出非凡勇气。彼得三次为枪弹擦身而过,而查理在担架上指挥,他的24名担架兵死伤21人,他乘坐的担架也被炮弹击碎。最终瑞典军队惨败,几乎全军覆灭。 然而,查理的战斗意志并未被摧毁。波尔塔瓦之后,他辗转各地继续展示军事才华。1718年12月12日,命运的子弹终于在挪威的腓特烈斯塔要塞击中了他的头部,结束了这位"北方亚历山大"的传奇一生。 1721年8月,瑞典与俄罗斯签订《尼斯塔德合约》,彻底改变了欧洲格局。瑞典失去了欧陆霸主地位,而彼得的帝国则从波罗的海延展到太平洋西北海岸,从北极圈扩展到里海。 两百年后的1917年,法医学家检验查理的遗体,试图解开他死亡之谜。无论结论如何,查理与彼得这两位对立君主共同塑造了欧洲历史。如今,在圣彼得堡,2003年重建完成的琥珀屋向世人展示着8米高、采用6吨琥珀精心建造的辉煌,成为两国历史交织的永恒见证。