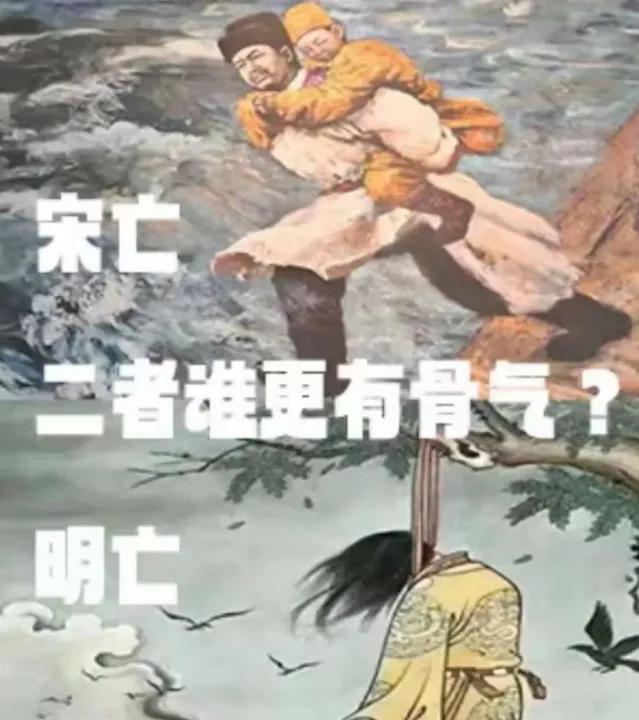

汉人虽亡国两次,但是两次亡国的表现都很体面。 宋朝亡国,十万军民誓死不降,在崖山苦战发现无力回天。于是纷纷跳海殉国,宰相陆秀夫更是背起年仅七岁的小皇帝赴海。史料记载,崖山海域浮尸十万。 明朝亡国,虽不如宋朝轰轰烈烈,但皇帝的表现也没丢份。崇祯自缢于景山,并留遗言于李自成,勿伤百姓一人。当然,北京城也不乏自杀做过的明朝大臣。 崖山海面的盐粒凝在陆秀夫的睫毛上,他背着小皇帝赵昺跃入浪涛时,手心里攥着半块玉玺残角。海水灌进龙袍的瞬间,七岁孩童的哭声被浪头碾碎成泡沫,十万军民解下腰带系成浮尸锁链,用血肉之躯在怒潮中筑起最后一道堤坝。元军战船上的铜火铳还在轰鸣,张世杰的旗舰燃着熊熊大火沉入海底,甲板上的《资治通鉴》残页裹着火星飘向天际——那是南宋士大夫们留给历史的烫金书签。 崇祯的白绫缠上景山老槐树时,乾清宫的铜壶滴漏正滴着凝固的血珠。这位穿补丁龙袍的皇帝,用佩剑在树干刻下“诸臣误我”四个字,木屑混着雪片落进他开裂的嘴唇。周皇后悬在坤宁宫的素绸浸透胭脂香,长平公主的断臂砸在青砖上,迸裂的翡翠镯子滚到王承恩脚边。这个伺候过三代帝王的老太监,把崇祯散落的冠冕碎片拼成北斗七星,对着煤山的夜雾最后一次三跪九叩。 吊诡的是,壮烈背后藏着更深的溃烂。南宋水师战船用铁索连环时,船舱底层压着从泉州港强征的童男童女——说是祭海神的活牲。陆秀夫投海前焚毁的密档里,记录着贾似道用军粮换回的太湖石,那些玲珑孔洞能吸尽半个江南的米香。崇祯的殉国遗诏沾着东厂血书的墨迹,勤王诏书送出京城的驿站里,八百里加急的快马早被山西票号的银锭喂成了肥骡。 当我们在史书里寻找气节,常会忽略那些沉默的代价。崖山渔村的灶神像用宋军铠甲熔铸,明朝遗民把崇祯的头发丝缝进族谱,却忘了跪迎李自成的粮商在城门口堆出银山。文天祥的《正气歌》刻在狱墙,而常州屠城的幸存者把元军头盔改成尿壶,夜夜听着童子尿浇铁器的嘶响入眠。壮烈与苟活从来都是双面刺绣,正面金线绣着忠义千秋,背面缠着百姓的裹脚布。 更值得玩味的是,这两次“体面”亡国都被赋予了超现实意义。元朝史官将崖山浮尸称作“星陨”,清朝文人把崇祯上吊的老槐封为“罪树”。二十世纪三十年代,傅增湘在景山立碑时,特意选了三百年忌辰——他要让抗日烽火里的国人看见,帝王血能浇灌出民族魂的虚妄之花。那些投海的、悬梁的、撞柱的,最终都成了权力游戏的活祭,他们的惨烈成全了后来者书写史诗的野心。 真正维系文明火种的,从来不是帝王的悲壮落幕。泉州港的市舶司档案在崖山战火里幸存,记录着宋末海商与波斯人用算盘结算的胡椒贸易;崇祯自缢前夜,徐光启的《农政全书》刚被驿卒送到海南,书页间夹着番薯藤能在板结土地里扎出新根。文明的韧性藏在渔夫补网的梭子里,在农妇留种的陶罐底,在窑工给青花瓷描的最后一笔钴蓝上——这些沉默的延续,比任何殉国仪式都更接近历史的真相。