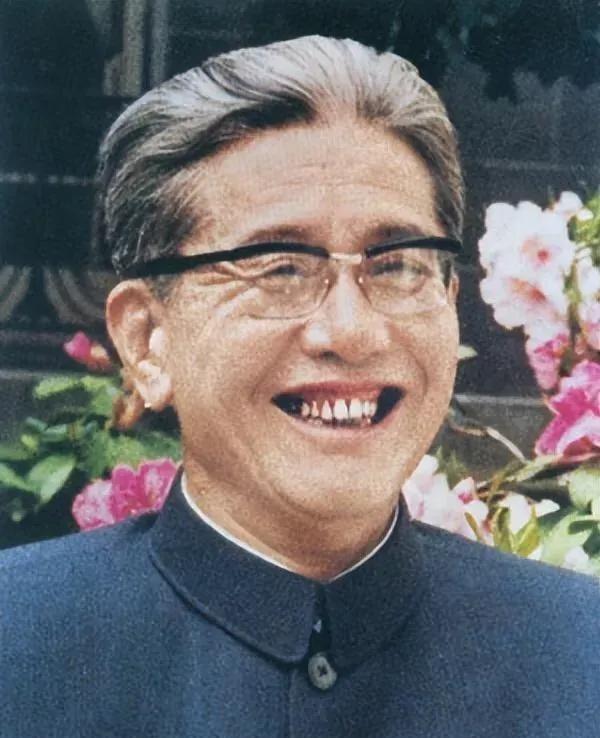

1970年5月,乔冠华为毛泽东起草“五二零”声明。毛泽东说:“你写出这篇文章,喝了多少茅台酒啊?”周恩来也笑着说:“没有一斗,至少也有一瓶吧!” 乔冠华,1913年出生在江苏盐城一个书香之家,从小就聪明过人。16岁考进清华大学哲学系,跟着冯友兰、朱自清这些大咖学习,啃下了中西哲学和文学的硬骨头。那时候他不光埋头读书,还关心国家大事,参加学生运动,早就有了忧国忧民的心。1933年,他跑去德国哥廷根大学读哲学博士,钻研康德、黑格尔,还顺手把克劳塞维茨的《战争论》给读透了。这段经历让他对国际局势看得特别清楚,眼界开阔得不得了。 1937年,日本侵华战争爆发,乔冠华二话不说放弃学业回国。先在香港《时事晚报》当编辑,写政论文章,笔锋犀利,分析到位,很快就出了名。毛泽东看到他的文章,直接说:“乔的文章,能顶两个坦克师!”这话可不是随便夸的。1941年,他加入共产党,从此走上外交路。他的才华不是凭空来的,清华的底子、德国的历练、香港的实战,哪一步没走扎实都不行。 到了新中国成立后,乔冠华正式成了外交战线上的主力。他跟周恩来搭档,参与过日内瓦会议、万隆会议,脑子活、口才好,国际舞台上一点不怵。后来他当上外交部副部长,成了中国外交的门面担当。他的经历和能力,为1970年那篇“五二零”声明打下了坚实基础。 1970年5月,国际局势紧张得像绷紧的弦。美国在越南动作频频,军事扩张搞得全球不安。中国得发声,表明反帝反霸的立场。这任务本来在外交部内部转了好几手,最后周恩来看来看去,还是觉得乔冠华靠谱,拍板让他来干。周恩来对他的信任不是没道理,乔冠华脑子快、文笔硬,能扛大事。 接到任务那天晚上,乔冠华一个人琢磨怎么写。这篇声明得既有力度又得有高度,还得让全世界听明白中国的态度。他没拖泥带水,从构思到落笔,一个多小时就搞定初稿。第二天把稿子送到毛泽东那儿,毛主席戴上眼镜一字一句看,看完直点头,觉得这文章写得太到位了。声明标题是《全世界人民团结起来,打败美国侵略者及其一切走狗!》,言辞激烈,气势如虹,读起来让人热血沸腾。 这时候,毛泽东冒出一句:“你写出这篇文章,喝了多少茅台酒啊?”周恩来也在旁边乐呵呵地说:“没有一斗,至少也有一瓶吧!”乔冠华听了哈哈一笑,说:“哪有那么多,还剩半瓶呢!”这对话听着挺接地气,其实透着老一辈领导人之间的默契和轻松。茅台酒的事儿后来传开了,大家都觉得乔冠华可能是喝着茅台写的。其实他自己也说过,茅台是他喜欢的酒,喝点能让思路更顺,但这声明的成功,靠的还是他几十年的积累和临场发挥。 “五二零”声明一发出去,国内外反响巨大。国际上,美国和它的盟友坐不住了,国内老百姓看了也觉得扬眉吐气。这篇文章不光是外交文件,更像一篇战书,把中国的态度喊得清清楚楚。乔冠华用一个多小时写出来的东西,成了中国外交史上的经典,也让他在历史里留下了浓墨重彩的一笔。 说到茅台酒,很多人好奇,它到底在“五二零”声明里起了啥作用?乔冠华确实爱喝茅台,这不是啥秘密。他自己说过,茅台的味道浓烈,喝一口能让人精神一振,思路也跟着清晰。他写声明那晚,确实拿了瓶茅台放桌上,边喝边写。但别把这想得太玄乎,他不是靠酒精灌出来的灵感,而是真有那个本事。茅台顶多算个“助兴”的角色,真正的功劳还是他脑子里的东西。 毛泽东和周恩来的调侃,其实也有点夸张。毛主席说“喝了多少茅台”,周恩来说“至少一瓶”,听着像是开玩笑,但也说明他们知道乔冠华这习惯。这事儿后来传得挺广,有人觉得是美谈,有人觉得有点夸大。不过从乔冠华的性格看,他喝酒写东西挺符合他的作风——干活痛快、不拘小节。这点小细节,反倒让这段历史多了几分人情味。 “五二零”声明之后,乔冠华的事业更上一层楼。他跟毛泽东、周恩来配合得特别好,毛主席叫他“乔老爷”,周恩来跟他熬夜聊外交策略,信任得不得了。1971年,他还代表中国在联合国发表演讲,那场面更是风光无限。可惜好景不长,1976年政治风云突变,他因为一些复杂原因被撤了职,人生一下子跌到低谷。 这时候的乔冠华没抱怨也没闹,挺平静地接受了现实。他跟家人说:“这条路我走得值,不后悔。”审查期间,他也配合得特别坦然,没啥怨气。这心态真不是一般人能有的。1983年,他因病去世,70岁。临终前,他跟夫人章含之说不想葬在八宝山,要找个安静的地儿。后来他的骨灰安放在苏州东山下,山清水秀,正好配得上他后半生的淡然。