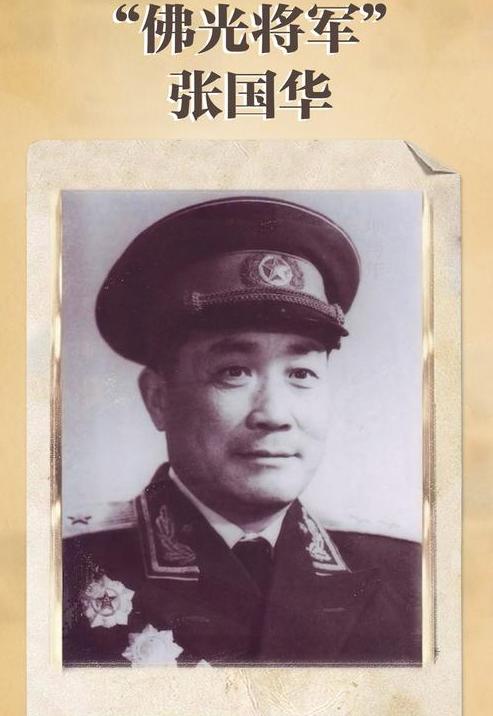

“请主席放心,这一仗必须打赢!”1956年,印度企图挑起战争入侵我国西藏,然而对于这一仗,毛主席并无把握,甚至做好了打败仗的心理准备。然而张国华一句话却让他瞬间安心。 1962年10月17日的夜晚,中南海灯火通明。毛泽东皱着眉头,聆听着前线传来的紧急报告:印度军队2万余人在中印边界东段和西段同时向中方发动了大规模进攻。室内一片沉默,所有人都在等待着主席的决断。 毛泽东的思绪却回到了几年前的1956年。那时,西藏形势紧张,印度对中国边境的野心已初露端倪。没有人想到,这场边境争端的种子早在1951年就已经埋下。当时,中国正处于国民经济恢复和抗美援朝的重要时期,印度趁机侵占了传统习惯线以北9万平方公里的中国领土。 "本来可以避免的。"毛泽东轻声自语。他想起了1954年4月,中印两国政府签订的《关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》。根据这一协定,印度承认中国在藏主权,放弃了从英国"继承"下来的在藏特权。多么美好的承诺啊!然而,现实总是残酷的。 同年10月,尼赫鲁应邀访华期间,毛主席与他进行了四次会晤。两人都很默契地避开了边界敏感话题,但毛主席还是给了尼赫鲁一些警示:"国与国之间的合作必须是互利的,而不能使任何一方受到损害。" 然而,一切警告都如同泥牛入海。1958年的秋天,印度在中段一意孤行,侵占了曲惹、什布奇山口、波林三多、香扎、拉不底,在西段侵占了巴里加斯。 1959年3月,情况进一步恶化,印度公然支持西藏叛乱分子,趁机威胁将12.5万平方公里国土纳入印度版图。面对如此挑衅,毛主席依然坚持:"中国的主要注意力和斗争方针是在凶恶的侵略的美帝国主义,而不在印度。我们不能有两个重点,我们不能把友人当敌人,这是我们的国策。" 和平的努力并未换来边境的宁静。1959年8月25日和10月21日,印度先后在东段的朗久村、西段的空喀山口挑起武装冲突。11月3日晚,在听完中印边界冲突情况汇报后,毛主席提出了最后的和平尝试:"为避免边界纠纷,按照习惯的边界,整个全线各退十公里,印度也退十公里,中国也退十公里。这二十公里的距离内,由不带武装的民政人员照旧管理。武装不要存在,以免引起冲突。不是无人地带,而是无枪地带。" 毛主席向身边的人解释道:"中印的关系很好解决,因为这不是我们生死之争的地方。我已经把这个意思告诉了他们,我说,我们的威胁来自东方,不是你们。" 然而,印度却将中国的克制和忍让误读为软弱,反而加紧了"前进政策"。到1962年6月,印军在中印边界西段设立了43个据点,在东段沿"麦克马洪线"建立了24个新哨所,甚至在该线以北的扯冬也设立了新哨所。中印军队在边境形成了犬牙交错、武装对峙的严重态势。 1962年7月5日,印军入侵了加勒万河谷地区,这是由印度进入中国新疆阿克塞钦地区的门户。消息传到北京,中央军委立即召开紧急会议。毛泽东在听取了前线的情况汇报后,表情凝重。 "印度在我境内设点,我们完全有理由打,但是现在还要克制,不能急于打。"毛泽东分析道,"一要进一步揭露尼赫鲁的真面目;二要争取国际上正确认识中印边境斗争的是非问题。" 他补充了"武装共处,犬牙交错"八个字,作为当下的方针。这反映了毛主席的战略忍耐,即便面对印度的步步紧逼,他仍坚持"决不退让,避免流血"的策略。 然而,毛泽东的顾全大局被印度误解为畏惧和退让。边境局势日益紧张,冲突一触即发。在退无可退、忍无可忍的情况下,10月6日,毛泽东终于下达了反击命令:"假如印军向我进攻则要狠狠地打他一下,除东线西藏作准备外,西线也要配合。如他进攻,不仅要打退,还要打狠打痛。" 这一命令传达到西藏军区后,司令员张国华立即召集军区领导班子研讨作战方案。他们分析了印军的部署和弱点,制定了详细的反击计划。张国华向北京回电:"请主席放心,这一仗必须打赢!"毛泽东看到这句话,紧锁的眉头终于舒展开来。 11天后,印军果然发动了大规模进攻。10月17日,毛泽东立即召集并主持会议,果断决定进行中印边境自卫反击作战。西藏军区约1万兵力在张国华的指挥下,采用两翼包抄、迂回侧击的战术,将印度第7旅打得溃不成军。10月25日,解放军进占达旺,彻底收复了此前被印度占领的中国领土。 印度全国陷入了慌乱,尼赫鲁不得不宣布全国进入紧急状态。印度此时才认识到,中国并非如他们想象的那般软弱可欺。就在印度军队迅速溃败之际,11月18日,印度总理尼赫鲁和总统拉达克里希南不得不声称:印度一向希望通过和平谈判解决中印边界问题。 毛泽东得知后,批准了一份重要通知:为了更高举起和平谈判旗帜,巩固和扩大在政治方面所取得的成果,中国政府决定于11月21日零时发表重要声明,宣布于22日零时起在中印边界全线停火,并于12月1日起,边防部队后撤到1959年11月7日实际控制线中国一边的20公里处。