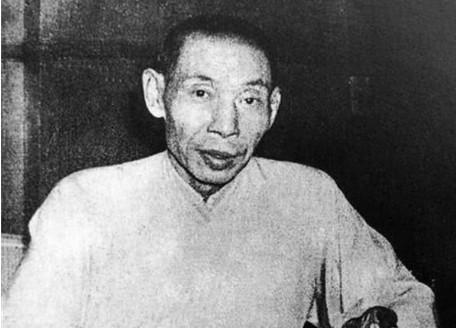

1977年,郑洞国年仅21岁的小女儿遇害,噩耗传来,74岁的郑洞国失声痛哭,悲痛之下,他向上级提了一个要求。

1975年的北京城还带着料峭春寒,郑洞国将军在书房里摩挲着女儿郑安玉的高考复习资料。

这位七旬老人怎么也没想到,两年后的深秋,他会颤抖着双手接过公安局的案情通报,他视若珍宝的小女儿,在印刷厂宿舍冰冷的床板上永远闭上了眼睛。

郑安玉是郑洞国53岁时得的闺女,生得跟画报上的明星似的,她娘顾贤娟走得早,老爷子既当爹又当妈,把闺女养得亭亭玉立。

印刷厂里百十号小伙子,没几个不往她跟前凑的,可这姑娘心里透亮,知道要趁着恢复高考的东风奔个好前程,成天捧着书本用功,谁成想这要强的性子,倒招来了祸事。

厂子里有个姓陈的小伙子,仗着家里有当官的亲戚,整天吊儿郎当,自打郑安玉进厂,这小子就跟苍蝇见着蜜似的围着转。

郑安玉躲他都躲出经验来了,绕着道走、锁着门看书,连食堂打饭都要挑人多的窗口,这些事她都记在日记本里,本子上还压着父亲送的金星钢笔。

1977年10月那个晚上,月亮明晃晃地挂在天上,陈某揣着本外国侦探小说翻墙进了女工宿舍区。

他早就摸清了郑安玉的作息,趁着她下夜班回屋的功夫,拿根猴皮筋把门闩别住。

等姑娘发现不对劲时,这个红了眼的浑小子已经掐住她脖子,事后学着书里的法子,拿橡皮筋做了个密室机关,以为能骗过公安局的眼睛。

郑洞国接到噩耗那会儿,正在家给女儿包荠菜饺子,他手里还沾着面粉,听着公安局同志的话,整个人就跟泥塑似的定在那儿。

过了好久,70多岁的人突然"扑通"跪在地上,脑门子往青砖地上磕得咚咚响。

这场景把在场的人都吓懵了,曾经在战场上枪林弹雨没皱过眉的老将军,这会儿哭得竟像是个丢了糖的孩子。

要说这案子办得也够悬乎,公安局的人把现场翻了个底朝天,门窗都锁得严实,连个脚印都没找着。

还是老刑警眼尖,在门缝里捡着根橡皮筋,这玩意儿普通人家顶多拿来扎头发,可老公安们知道,这是做密室把戏的玩意儿,再翻开郑安玉的日记本,陈某的名字明晃晃写了七八页。

那时候查案可没有在这些高科技,全凭脚底板磨,警察把印刷厂百十号人筛了3遍,最后在陈某的工具箱里找着同款橡皮筋。

审问室里,这小子刚开始还翘着二郎腿装大爷,等警察把日记本往桌上一拍,立马跟泄了气的皮球似的全招了,说什么"怕她考上大学瞧不上自己",听得做笔录的小警察直想把钢笔摔他脸上。

公审那天,郑洞国穿着褪了色的军装坐在旁听席,腰杆挺得笔直,手里攥着女儿的高考准考证,听着法官念"死刑立即执行",他摘下眼镜擦了又擦,到底没让眼泪掉下来。

可打从法院出来,街坊们都说老将军的背眼见着就驼了。

自那以后,郑洞国常坐在女儿的书桌前发呆,玻璃板底下压着安玉从小到大的照片,最显眼处摆着那支没来得及用上的钢笔。

他把女儿的高考复习资料整整齐齐码在书架上,时不时抽本出来翻翻,好像这样就能瞧见闺女伏案读书的背影。

要说这案子给老爷子最大的改变,就是把他骨子里的倔劲儿全激出来了,原本退休后深居简出的老将军,开始三天两头往政协跑,见着远方来的故人就念叨:"啥时候两岸真团圆了,我闺女在那边也能安心。"这话说得人心头发酸,可谁也不敢接茬。

1991年开春,88岁的郑洞国躺在病床上,外头玉兰花正打着骨朵,老爷子忽然让护工把窗户开条缝,春寒混着消毒水味儿钻进来,他眯着眼望了会儿天,最后说了句:"告诉安腾...台北的凤梨酥..."话没说完就闭上了眼。

守在床边的长子郑安飞知道,父亲这是把妹妹和海峡对岸的儿子想到一处去了。

郑安玉的墓在香山脚底下,离她娘顾贤娟的坟头隔着小半片松树林,每年清明,总有个佝偻着背的老头子,带着荠菜饺子和高考复习资料来扫墓,墓碑上的姑娘永远21岁,笑靥如花。

对此你怎么看呢?

信息来源:(《郑洞国传》)