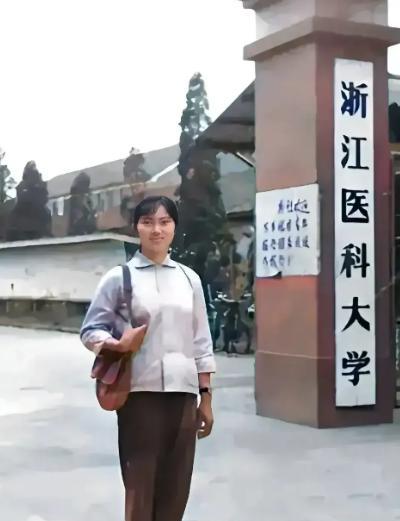

1970年,23岁的李兰娟院士在浙江医科大学校门口的留影。此前她是浙江夏履桥农村合作医疗的一名“赤脚医生”。 李兰娟出生在浙江省兰溪县夏履乡夏履桥大队,家里世代种田,日子过得紧巴巴。她是老大,下头还有几个弟弟妹妹,父母忙着干农活,硬是挤出钱让她读书。从小她就对治病救人感兴趣,村里老人有点小病小痛,她总爱凑过去看,琢磨怎么帮上忙。那时候农村缺医少药,看病得翻山越岭去镇上,乡亲们苦不堪言。 上世纪60年代,国家开始推“赤脚医生”,从农民里挑年轻人,简单培训几个月就下村给人看病。李兰娟觉得自己能干这个,主动报了名。培训不长,但学的东西不少,打针、配药、认常见病,她都得记牢。学完后,她背上药箱回了村,成了夏履桥的赤脚医生。那几年,她走遍了村里的每条路,忙着给乡亲们看病,头疼脑热的小毛病全找她。晚上别人睡了,她还点着灯啃医书,想多学点东西。 干赤脚医生那会儿,她慢慢摸出点门道,村民们都说她心好又能干。可她觉得自己懂的太少,村里条件也有限,治不了大病,心里总憋着一股劲儿,想再往深里学。她不光给人看病,还带头搞卫生,教大家防病,村里的健康状况好了不少。这段日子虽然苦,却让她打下了基础,也让她更清楚自己想走医学这条路。 1970年,李兰娟23岁,站到了浙江医科大学校门口,手里攥着录取通知书。那一刻,她离自己的梦近了一大步。几年前,合作医疗站的负责人看她做事踏实又有天分,就推荐她去省里读书。这在当时可是大事,农村孩子能上大学的不多,女孩子更少。她接到通知时,手都抖了,知道这是改变命运的机会。 上学前,她在夏履桥当了好几年赤脚医生。那时候医疗站条件简陋,药箱里就几样基本工具,她全靠自己琢磨着给人看病。村里人信任她,她也尽力不辜负这份信任。站到校门口时,她脑子里全是过去的日子——背着药箱走山路,蹲在村民家给人量体温,还有夜里翻书的身影。她心里清楚,进了这扇门,就得拼尽全力,不能浪费这来之不易的机会。 进了大学,李兰娟像饿了几天的人见了饭,扑进书堆里不出来。课堂上她听得认真,课后泡图书馆,笔记抄到手酸。实验室里她从不会到熟练,花了不少工夫。老师讲的解剖、药理,她都拼命记,成绩一直名列前茅。同学们都佩服她这个农村来的姑娘,拼劲儿太足了。 她不光读书,还常跑医院跟着医生学,看人家怎么问诊开方,偶尔还能帮把手。病人见她态度好,愿意多说几句,她听着他们的难处,心里更觉得医生这活儿责任大。四年下来,她成绩优异,毕业时好几家城里医院想要她。可她没留城,回了老家,在基层医院当起了普通医生。 在县医院,她还是老样子,对病人细心,工作扎实。凭着真本事,她一步步成了骨干。2003年非典来了,她带着团队上了一线,整宿研究病例,抢救病人,帮着控制了疫情。2020年新冠疫情暴发,她又冲到武汉,查病毒、定方案,日夜忙个不停。她的经验和判断,成了抗疫的关键支撑。 如今,李兰娟是医学界的顶尖院士。回想这一路,她觉得自己最对的决定就是读书。从夏履桥的赤脚医生到全国闻名的专家,全靠那股不服输的劲儿和对知识的渴求。她的故事不光是她一个人的传奇,也让不少年轻人看到,只要肯努力,起点低也能闯出一片天。她用实际行动证明,知识真能改变命运。