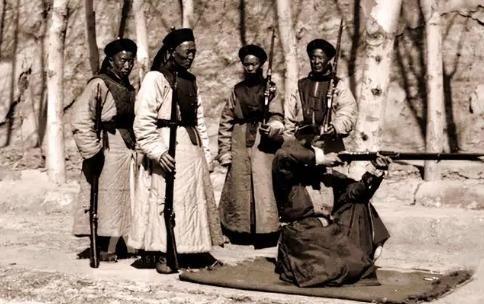

1724年,清军在郭隆寺激战并大败两万喇嘛。清军攻克郭隆寺后,岳钟琪将投降的6000喇嘛全部处死,青海喇嘛谈岳色变。岳钟琪认为郭隆寺乃藏污纳垢之地,于是一把火将这座青海最大的寺庙化为了灰烬。 1724年,清军与两万喇嘛在郭隆寺展开了一场生死搏杀。这场战斗的背后,隐藏着叛乱、宗教和权力的暗流涌动。清军攻破寺庙后,岳钟琪下令处死6000投降喇嘛,又将青海最大的寺庙焚为灰烬,震慑得当地喇嘛闻其名而色变。 青海自古就是个多民族混居的地方,控制权几经更迭。汉武帝打下河西走廊,把青海纳入汉朝版图,但之后吐谷浑等部族崛起,中原王朝的掌控时断时续。隋唐时期,青海短暂回归中央管辖,可北宋时又被党项人占去。到了清朝,青海成了边疆稳定的大考场,尤其是雍正年间,地方势力和宗教力量的角逐,让这里成了火药桶。 这场大战的导火索,得从罗卜藏丹青说起。他是青海和硕特部的头领,出身蒙古贵族,祖上在明朝就归顺了中原,世代镇守青海。可清朝管得越来越严,地方官贪腐横行,税收政策压得人喘不过气,罗卜藏丹青心里早就窝了火。他不甘心当个听话的傀儡,动了割据称王的心思。为了拉拢人心,他靠上了喇嘛教,鼓动百姓出家当喇嘛,用宗教把大家拧成一股绳。这招虽然管用,却也彻底惹毛了清廷。 1723年,罗卜藏丹青扯旗造反,公开跟雍正对着干。朝廷哪能忍这口气?雍正帝立刻派年羹尧挂帅,岳钟琪当先锋,带着清军西征平叛。次年,清军长途跋涉到了青海,直奔叛军老巢——郭隆寺。这地方依山傍水,地势险要,是青海最大的寺庙,也是喇嘛教的权力中心。 1724年,清军跟罗卜藏丹青的两万喇嘛僧兵在郭隆寺正面开干。清军有火炮助阵,先轰塌了寺外的防御工事。喇嘛僧兵虽然人多,可大多是没上过战场的僧人,武器也简陋,压根不是清军的对手。外围防线很快就被撕开,清军趁势杀进去。喇嘛僧兵退到寺内,靠着地形硬撑了一阵,但清军分成几路围攻,火力太猛,寺里的人根本顶不住。 岳钟琪亲自带队从后山摸上去,翻过悬崖打了喇嘛僧兵一个措手不及。内外夹击之下,僧兵彻底崩盘,6000人扔下武器投降。这场仗打得血流成河,清军和喇嘛僧兵都损失惨重,但最后还是清军笑到了最后。 仗打完了,岳钟琪却没打算手软。他看着满地清军将士的尸体,心里的火蹭蹭往上窜。这些兵跟他出生入死,现在却死在这儿,他咽不下这口气。更重要的是,他查出郭隆寺跟罗卜藏丹青的叛乱脱不了干系。寺里这些年收留了不少叛军的人,还提供粮食和物资,早就不是单纯的宗教场所,而是藏污纳垢的窝点。 岳钟琪下了狠心,直接命令把6000投降的喇嘛拉到寺外空地,全部砍了。之后,他又让人把柴草堆进寺里,一把火点着,郭隆寺就这么烧成了灰。青海最大的寺庙,连同它的历史和地位,全都化成了烟。从此,青海的喇嘛一提起岳钟琪就腿肚子发抖。 郭隆寺一倒,罗卜藏丹青的势力也完了。他在乱战中跑了,但没逃多远就被清军抓回来,送到北京砍了头。青海的叛乱就这么被摁下去,清廷重新拿回了控制权。 岳钟琪因为这场仗立了大功,雍正封他三等公,还给了个“襄勤伯”的称号。后来他又带兵打了几仗,名气越来越响,成了雍正朝的顶尖将领。不过,到了晚年,他卷进朝廷的派系斗争,被革了职,只能回老家养老,最后郁闷地死了。 这场战事对青海的影响不小。喇嘛教被狠狠敲打了一顿,寺庙没了,僧人数量也大减。清廷趁机收紧了对宗教的管制,限制寺庙规模和僧人人数,就是怕再出乱子。郭隆寺的废墟成了个警钟,提醒所有人叛乱的下场。 郭隆寺之战是清廷维护统一的一场硬仗,但也让人看到宗教和权力掺和在一起有多危险。岳钟琪的铁腕手段虽然管用,可6000条人命加上烧寺庙的举动,怎么看都透着股冷酷劲儿。这场仗赢了,代价却不小。喇嘛教的势力被削弱了,清廷的权威倒是立住了,可地方上的矛盾真解决了吗?恐怕未必。