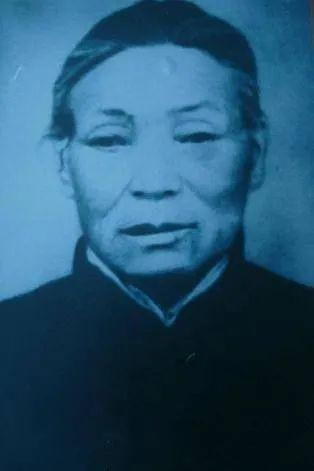

1938年,日军包围大常村,情急之下,常大娘把肖华司令员藏在枣堆里,谁知日军尝了一个枣子后,却说:“把枣子都拉走!” 德州,位于“南有沂蒙山,北有冀鲁边”的地理位置中,自古以来都是革命的堡垒。 这里的人民,无论是在战争还是和平时期,都以支持军队和部队建设为荣,深信“部队有所求,我们必有所应”的原则生活着。这种精神在常大娘的故事中得到了生动的体现。 常大娘,原名刘相会,1891年生于朱集镇刘玉亭村,九岁那年嫁到大常村成为童养媳。尽管她的丈夫常培仁患有聋哑,但这并没有阻止她在抗日战争期间展现出的非凡勇气和智慧。 1937年,日军占领乐陵地区后,常大娘和她的家庭积极投入到抗日活动中。到了1938年,八路军东进抗日,肖华率队开辟了乐陵为中心的根据地,常大娘家随即成了靖远县和冀鲁边区的重要机关驻地。 常大娘不仅负责挖掘地道,还涉足运输弹药、破坏铁路、照顾伤员和传递情报等多种活动。 一次,八路军指挥官肖华到常大娘家办公,不料消息泄露,日军和汉奸迅速包围了她的家。在紧要关头,常大娘机智地将肖华藏于厚厚的枣堆中,并安排她的儿子常树芬在后院待命。 当日军逼近时,她敲击咸菜缸以发出信号,引导儿子制造噪音并逃离现场。日军上当,紧随声音追出去,而肖华得以安全脱险。 肖华从枣堆中爬出后,深感感激,向常大娘道谢。常大娘则豪爽地回应,“一家人不说两家话,共产党一心为了咱老百姓,你们有难处俺不能不管!” 这句话不仅体现了她对共产党的信任,也反映了德州人民对抗日英雄的深厚情感和无私奉献。 在抗日战争的艰苦岁月中,常大娘的家被八路军指定为一个临时的匿躲之所。常大娘,一位普通的农村妇女,带着年幼的儿女和聋哑的老伴,在家中秘密挖掘了一条地道。 这条地道最初只是一个简陋的小坑,仅能容纳一名伤员躲藏,但随着时间的推移,它逐渐扩展成一个可以容纳6到7人开会的较大空间。这个地道系统不仅成为了八路军的重要设施,而且在敌人的扫荡中起到了保护作用。 正是这样的背景下,一天清晨,靖远县独立营的副营长张子斌在一次战斗中被救下。 在与日伪军的激烈交战中,张副营长不幸扭伤了脚。日军误以为他受了重伤,紧追不舍。在危急时刻,张副营长撤到了常大娘家,希望借助地道躲避敌人的搜捕。 常大娘见状,立刻将张副营长安置在炕上,并迅速用被子将他蒙严,告诉他假装是她发烧的儿子。 就在这时,几名日军士兵和汉奸踢门而入。他们看到床上躺着的“病人”,便举刀欲刺。常大娘眼疾手快,扑上前去,紧紧抓住敌人的刺刀,用尽全力阻止这场悲剧的发生。 她边挣扎边大声解释说那是她的儿子,只是在发烧。汉奸不信其辞,一脚将常大娘踹开,掀开了被子。但当他们发现没有血迹,又无从证实他们的怀疑时,便将怒火撒在了无辜的常大娘身上,对她进行了残忍的殴打。 敌人离去后,张副营长握着常大娘满是血迹的双手,心中充满了愧疚和感激。常大娘虽然身受重伤,却安慰他说:“孩子啊,没事,你们打鬼子,连死都不怕,俺这点伤又算啥。”她坚定地告诉张副营长,在家中地道里可以安全地养伤。 十多天后,当张副营长伤愈归队,袁宝贵干事也因伤被安置在常大娘的家中。尽管常大娘脚小,但她在地道中爬行,为袁干事提供日常护理,如喂食、擦洗,直到他康复。 袁干事康复离开时,感激地称呼她为“亲娘”,这一称谓也被其他八路军的战士和干部所采纳。 常大娘的儿子常树芬回忆道,解放战争期间,许多干部在他家南下或者过江,他们中的大多数人都曾在常大娘家中得到照顾。尽管这些同志大多已经离开,常大娘却能记住他们中超过60位的名字和职务。 她的贡献在1945年得到了中共渤海区地委的认可,她被赠送了一面写着“向在八年抗战中立下不朽功勋的革命母亲常大娘致敬”的锦旗。毛主席也听闻了她的事迹,赞扬她“大爱为国、革命母亲”。 常大娘一生都在为党的事业奉献,她常说“共产党才是真为咱老百姓好”。当她81岁生病住院时,她表达了加入共产党的愿望。县委很快响应,正式批准她为党员,并在她病床前进行了入党宣誓。 正如地方谚语所言,“南有沂蒙山,北有冀鲁边”,这些地方都因拥有像常大娘这样的革命母亲而声名显赫。