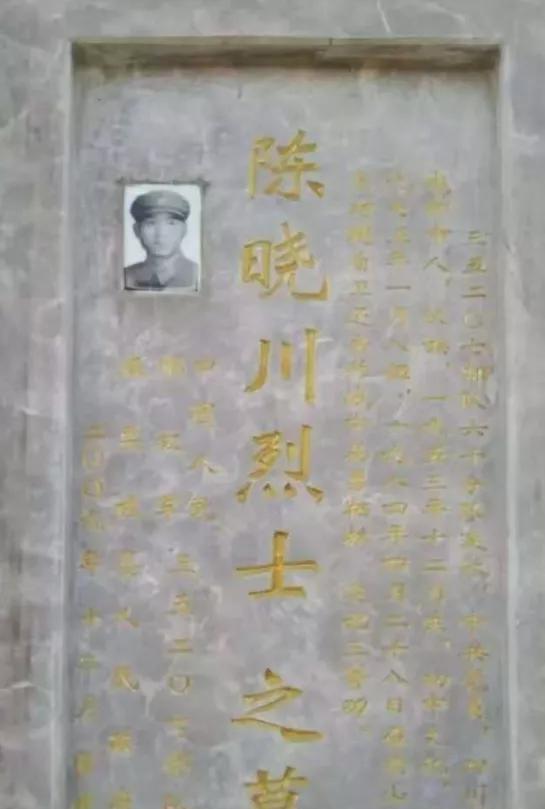

1984年,一战士壮烈牺牲,新婚20天的妻子,生下遗腹子并拒绝改嫁。35年后,妻子凑够路费和儿子来到丈夫墓碑前,跪地痛哭:“我带儿子来看你了,你起来呀……” 2019年的一天,云南麻栗坡烈士陵园里,一对母子静静地伫立在一座墓碑前。经历了风霜雨雪的墓碑上,镌刻着烈士的名字:陈晓川。他是这位母亲李维艳的丈夫,也是身旁这位35岁儿子的父亲。然而,35年前,父亲在他出生前就牺牲在了战场上,把生命永远定格在了30岁。 李维艳的手指抠进墓碑缝隙,青苔混着碎石子嵌进指甲盖。她突然想起1984年那个清晨,灶台上煮着丈夫最爱的红薯粥,陶荣华军装口袋里的喜糖还没分完,就被紧急集合号扯着往门外跑。那包上海产的大白兔奶糖,后来在遗物箱里化了,黏糊糊地裹着阵亡通知书,像团未流干的泪。 "妈,碑文说爸是尖刀班班长。"儿子陶凯蹲下身,指尖抚过石刻的"陶荣华烈士"。这个在族谱上叫"陶凯"的年轻人,此刻才惊觉父亲与自己共用着同一个"凯"字——母亲把丈夫的遗愿缝进了儿子的名字,又用三十年光阴把这两个字磨成了老茧。 陵园松针落满李发英的衣襟,她忽然掏出块褪色的红布。布上绣着交颈鸳鸯,是当年从嫁衣上撕下的盖头。三十五年前她挺着肚子砍毛竹,背篓里总垫着这块布,仿佛丈夫还在身后托着她的腰。有次从山崖滑落,她本能护住腹部,红布挂在荆棘上飘成血旗,吓得村民以为闹了山鬼。 "你爸临走前说,等转业回来承包鱼塘。"她抓起把坟前土塞进红布,黄土从指缝漏下像倒流的沙漏,"后来我在堰塘养鸭,被当成资本主义尾巴批斗,鸭子全充公那天,我在塘边念了你爸所有来信......"那些浸透硝烟的家书,早被她背得比《毛主席语录》还熟。 守园人远远瞧见这幕,从值班室抱出个铁盒。里面躺着半块霉变的喜饼,塑封袋上的钢笔字依稀可辨:"转交陶荣华同志爱人"。原来当年烈士牺牲后,炊事班按习俗留了新人喜饼,辗转多个军区保存至今。李发英掰了块含在嘴里,甜味早被岁月啃光,只剩满嘴砂砾般的疼。 墓碑群在暮色中泛着冷光,陶凯忽然掏出个智能手机:"爸,这是移动支付,这是高铁票......"这个在教科书里活成英雄符号的父亲,此刻被迫接受着儿子笨拙的"时代汇报"。李发英别过脸,把呜咽咽回胸腔——她多想告诉丈夫,当年那个被劝改嫁的"烈士遗孀",如今是全县模范"军属妈妈"。 风卷起纸钱灰,迷了陶凯的眼。恍惚间他看见个穿65式军装的虚影,正伸手替母亲拢白发。三十五年的时空裂缝在此刻弥合,墓碑上的"1984"与手机屏的"2019"重叠,像两个并肩的军礼。