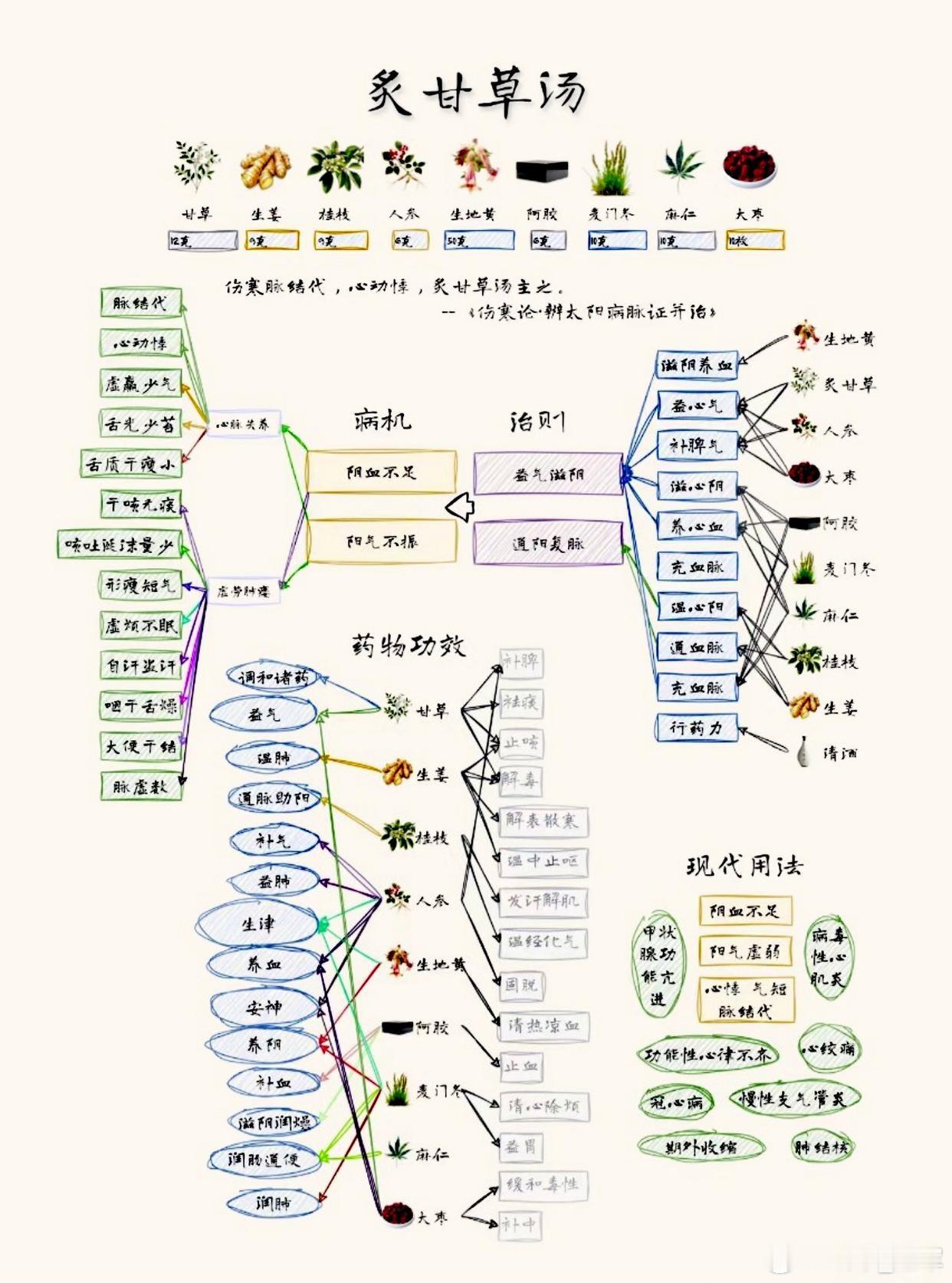

炙甘草汤(复脉汤)功效及应用解析

一、方剂出处与组成

出处:东汉张仲景《伤寒论》(主治“脉结代,心动悸”)及《金匮要略》(主治“虚劳肺痿”)。

组成(经典配伍):

炙甘草(12g)——益气健脾,调和诸药

生姜(9g)——宣通阳气,健胃行滞

桂枝(9g)——温通心阳,助气血运行

人参(6g)——大补元气,安神定悸

生地黄(50g)——滋阴养血,充脉养心(用量独重,为方中君药)

阿胶(6g)——补血滋阴,润肺养心(烊化冲服)

麦冬(10g)——养阴生津,润肺清心

麻子仁(10g)——滋阴润燥,滑肠补虚

大枣(10枚)——养血安神,健脾和中

清酒(适量)——黄酒煎药,通血脉、行药势

二、核心功效

1. 益气滋阴,通阳复脉(针对“脉结代,心动悸”):

炙甘草、人参、大枣健脾益气,补后天之本以资气血生化;

生地黄、麦冬、阿胶、麻子仁滋阴养血,填补肾水以养心阴;

桂枝、生姜、清酒温通心阳,行气血、散滞结,使补而不滞。

2. 滋阴润燥,益气补肺(针对“虚劳肺痿”):

滋阴药(生地、麦冬、阿胶)润肺生津,改善肺燥阴伤;

益气药(人参、甘草、大枣)补肺气,治久咳耗伤气阴之证。

三、主治病证

1. 心脏病症(核心主治)

证候:心动悸(心悸不安),脉结代(脉搏间歇、不规则)。

病机:心阴阳两虚,气血不足,脉道不充,心失所养。

现代对应:

心律失常(如早搏、房颤、传导阻滞);

冠心病、心肌炎、心功能不全等属气阴两虚、心脉失养者;

病后或术后心悸、乏力、脉律不齐。

2. 虚劳肺痿

证候:干咳无痰,或痰少而黏,气短自汗,虚烦失眠,咽干舌燥,大便干结,舌红少苔,脉虚数。

病机:久咳伤肺,气阴两虚,虚火内盛,肺失濡养(不同于寒饮伤肺之肺痿)。

3. 其他应用

血虚便秘:麻子仁、生地滋阴润燥,适合阴虚血少之便秘;

虚劳杂病:气血阴阳俱虚所致的乏力、低热、盗汗等,属“甘温除热”与“滋阴清热”结合。

四、用法与煎煮要点

煎煮方法:

除阿胶外,其余药物加清酒(或黄酒)与水同煎(清酒助桂枝通阳,增强行血之力);

生地用量大,需久煎以溶出有效成分;

阿胶烊化后兑入,避免久煎破坏胶质。

服用方式:温服,每日1剂,分2次。

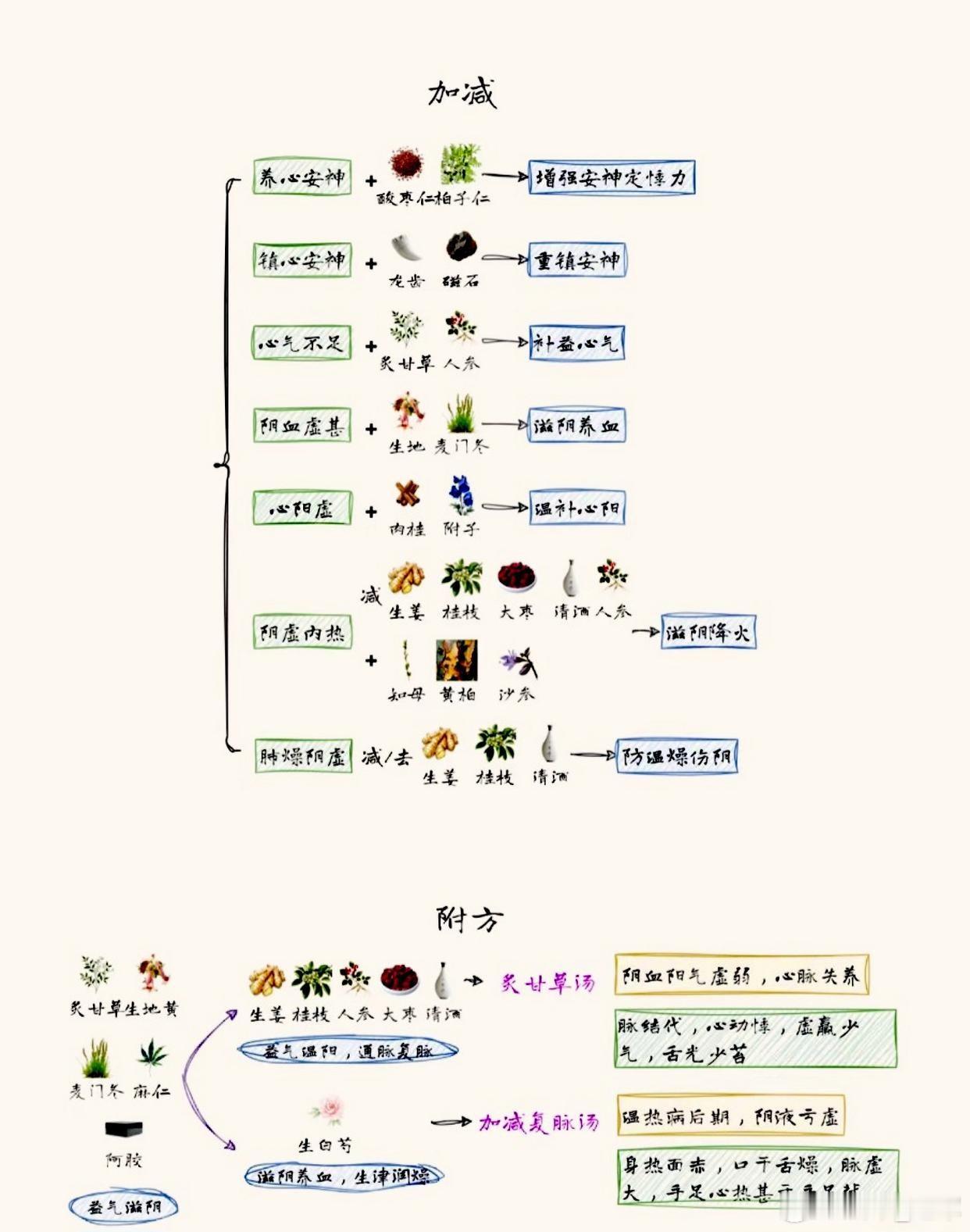

现代改良:

无酒量少者可减清酒或用料酒替代;

心悸重者加酸枣仁、柏子仁增强安神;

肺痿干咳加川贝母、沙参润肺化痰。

五、注意事项

1. 辨证禁忌:

湿热内盛证(舌苔黄腻、脘腹胀满、大便黏腻):本方滋腻,易助湿,忌用;

寒凝心脉证(心悸伴畏寒肢冷、脉沉迟):需温阳散寒,非本方所宜;

痰浊阻滞证(心悸伴胸闷痰多、舌苔厚腻):应先祛痰化浊,再议补虚。

2. 特殊人群:

孕妇、哺乳期女性需在医师指导下使用(阿胶、清酒需斟酌);

脾胃虚弱者(易腹泻、纳差)可加陈皮、砂仁理气和胃,减少滋腻碍胃。

3. 药理提示:

现代研究表明,炙甘草汤可调节心率、改善心肌能量代谢、抗心肌缺血,对心律失常有一定疗效;

长期服用需注意生地量大可能引起的胃肠不适(如腹泻),可配伍山药、白术护脾。

六、与相关方剂的鉴别

1. 对比生脉散(《医学启源》):

同:益气养阴,治气阴两虚证。

异:生脉散(人参、麦冬、五味子)偏收敛,长于敛肺止咳、生津止渴,用于气阴两虚之自汗、口渴;炙甘草汤偏通补,长于通阳复脉,治脉结代、心动悸。

2. 对比归脾汤(《济生方》):

同:益气养血,治心悸、失眠。

异:归脾汤侧重补心脾、养气血,兼止血(用于心脾两虚之便血、崩漏);炙甘草汤侧重调阴阳、复脉律,兼滋阴润燥(用于阴阳两虚之脉结代)。

七、总结

炙甘草汤是中医“滋阴养血、通阳复脉”的经典方剂,核心用于 心律失常(脉结代、心动悸) 和 虚劳肺痿(气阴两虚),体现了“攻补兼施、阴阳并调”的配伍思想。临床应用需紧扣“虚、损、滞”三大病机(气血阴阳虚损,兼血脉阻滞),注意辨证加减,避免滋腻碍湿。现代多用于心血管疾病及慢性虚损性疾病,需在医师指导下根据具体病情调整用药。

用户13xxx03

[赞][赞][赞]