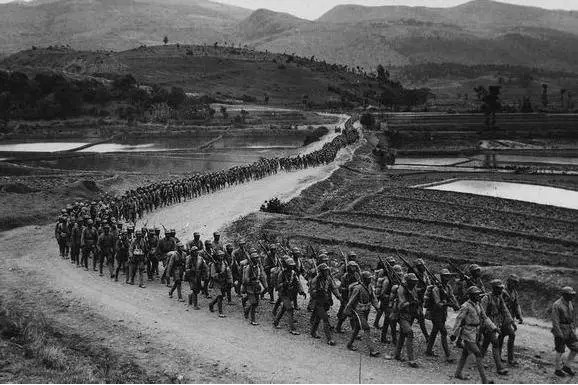

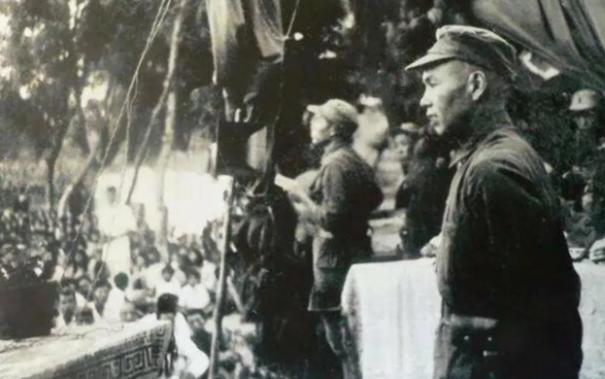

在淮海战役中,其实我军有机会消灭战场上所有的国民党军队,但由于刘汝明拒绝带领部队起义,要和蒋介石一条路走到黑,使得国民党军的李延年兵团和刘汝明兵团安全撤到江南。 在抗日战争的硝烟逐渐散去之际,中国的军事和政治版图也经历了剧烈的变动。在这一过程中,一些曾在战场上有显著表现的将领,如孙元良和黄维,随着战争的进程,渐渐淡出了前线。他们的军事生涯,尤其在解放战争期间,显得尤为低调,几乎未再参与前线的战斗,而是在后方担任了一些名义上的职位。 孙元良的军事生涯在1948年出现了转折。当时,国民党军队在连续的战场失利后,面临着严峻的挑战。尤其是在机动兵力急剧不足的背景下,国民党高层被迫进行了一系列的人事和组织调整。在这种情况下,原郑州绥靖公署主任孙震被调离其职务,而其指挥的两个由川军组成的军队合并为一个兵团,孙震本人则不再担任指挥官。为了确保这支军队仍在自己的影响下,孙震推荐了他的侄儿孙元良来接替他的位置,由此孙元良被调到前线,担任了十六兵团的司令官。 在孙元良担任兵团司令的期间,国民党统帅部已经决定放弃包括郑州和开封在内的多个地区,以收缩防线集中力量。此时,孙元良面临的选择相当困难。他的兵团可以选择加入华中战区的白崇禧指挥下,或是调往华东战场参与徐蚌会战。孙元良个人更倾向于前往华中战区,因为这样一来,一旦形势不利,他便有可能迅速撤退至四川,以保全其部队。然而,国防部的最终决定却是将孙元良调至华东战场。 1938年的徐蚌会战是抗战中的一场重要会战,它不仅关系到华中战场的主动权,更是国军抗击日军进攻的关键之战。 孙元良原被指派至蚌埠,负责整个徐蚌会战后方保障工作。他的主要职责是确保徐州至蚌埠间的铁路交通畅通无阻,这条铁路线对于前线的物资补给和兵力调动至关重要。然而,随着徐州会战的突然爆发,前线形势急剧变化。冯治安的七十七军在何基沣、张克侠的影响下发生了变动,部分部队的起义导致了徐州的防守空虚。 面对突如其来的战场变化,国民政府和军事指挥部不得不迅速调整战略布署。徐州,作为关键交通枢纽和战略要地,其安全对整体战局具有极其重要的影响。原本位于宿县的孙元良因应变更的指令,被紧急调往徐州,接替原本的防务,以弥补防线上的空缺。 此时,随着李延年兵团和刘汝明兵团的撤退至蚌埠,徐州至蚌埠间的铁路保障显得尤为薄弱。尤其是固镇和宿县这两个铁路节点的防守,成了无人问津的空地。孙元良及其部队不仅需要快速接管徐州的防务,还要关注保持铁路线的畅通。 国民政府此时在徐州集结了约四十万兵力,准备与日军进行一场决定性的战略决战。然而,徐州到蚌埠间铁路的保障依然薄弱,这对整体战略部署造成了不小的风险。最终,留守此线的仅有二十五军的一四八师,其兵力相对单薄,这无疑增加了国军在维持这一关键补给线上的挑战。 在1949年的中国内战末期,国民党军队的战略布局和撤退操作显示出了关键性的失误,导致了重大的战略失地。 李延年担任徐州剿总副司令,负责协调和指挥部队的撤退工作。在撤退计划中,李延年意识到保持徐蚌铁路的畅通至关重要,因为它是撤退路线的主要通道。因此,他特别指示刘汝明兵团留一部分兵力驻守宿县和固镇,以确保铁路线的安全。 然而,这一指示并没有得到刘汝明的重视。刘汝明作为副司令,拥有相对独立的指挥权。在战略选择上,他决定忽略李延年的命令,直接率部队撤退到较为安全的蚌埠。这一决策导致宿县防守力量严重不足,很快就被解放军攻占,从而切断了徐蚌铁路。 切断铁路后,杜聿明指挥的三个兵团在撤退中遇到了严重困难。原计划通过徐蚌铁路快速撤离的路线已不可行,部队只能选择绕行更长的路线通过萧县、永城、蒙城和阜阳。这一迂回的撤退路线不仅耗费了更多时间,而且增加了物资供应的困难,部队在撤退过程中逐渐陷入混乱。最终,在撤离徐州后不久,由于缺乏有效的指挥和协调,加上物资短缺和士气低落,杜聿明指挥的部队被追赶上的解放军包围。 经过四十天的围攻,杜聿明的三十万大军基本上被完全消灭。