1918年,他任湖南督军时,看上了曾国藩的曾孙女——美貌聪慧的曾宝荪,就到曾家拜访,想仗势强娶。一进门,只见曾宝荪之父曾广钧迎过来,大声说了四个字,张敬尧顿时愣在了那里。

1925年的湖南长沙城还留着军阀混战的伤痕,青石板路上偶尔传来马蹄声,惊得百姓匆匆躲进巷子。

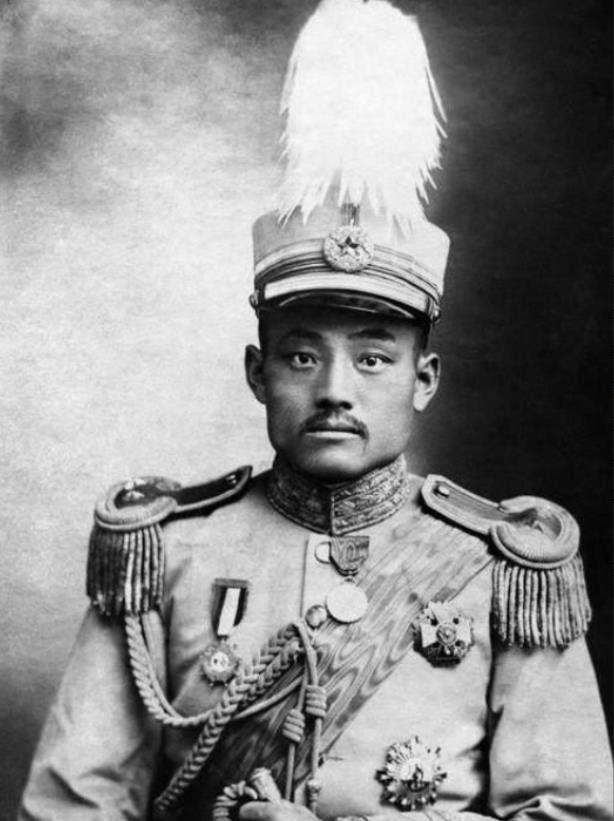

要说最让当地人咬牙的还得数张敬尧,这督军手握重兵横行霸道,光是姨太太就排到十二房。

那年三月倒春寒最重的时候,他盯上了曾国藩家的曾孙女曾宝荪,这姑娘刚从英国学成归来,在荷花池边上办起了艺芳女校,模样比画报上的明星还清秀。

张敬尧跨马来到曾家老宅那天,十几个卫兵把雕花木门拍得哐哐响。

等门房老头哆嗦着开门,就见曾宝荪的父亲曾广钧快步迎出来,对着马背上的人作了个大揖,开口就喊:"督军世伯大驾光临!"张敬尧差点从马背上滑下来,他今年不过30出头,眼前这读书人少说比自己大10岁,怎么倒成了晚辈?

要说曾广钧不愧是翰林出身,几句话就把弯弯绕说得明明白白,他祖父曾国藩当年提携过张敬尧父亲,按辈分算两家是世交。

张敬尧摸着腰间枪套犯嘀咕,他爹早年就是个跑江湖的,哪能和曾文正公扯上关系?可看着满院子丫鬟小厮都跟着喊"世伯老爷",心里又像喝了蜜,能和曾国藩家攀亲,说出去可比当督军还体面。

那日书房里檀香袅袅,曾广钧捧着族谱说得头头是道,张敬尧盯着墙上"读书明理"的匾额直咽口水。

他本打算强娶曾家小姐,这会儿倒像喉咙卡了鱼刺,真要硬来,传出去就成了欺辱世交晚辈,那些报纸学生还不得闹翻天?临走时他踹翻了门边青瓷缸,溅起的水花打湿了军靴。

曾家这场风波看似过去,暗地里却绷着弦,曾宝荪照旧天天去女校上课,蓝布衫下摆沾着粉笔灰,她给学生讲几何定理时,窗外总晃着几个戴瓜皮帽的探子。

这姑娘心里透亮,知道张敬尧不会善罢甘休,转头就把留洋带回来的显微镜捐给了湘雅医院,洋人罩着的地方,军阀也得掂量掂量。

要说曾家父女这手"攀亲"的招数,着实踩着旧时代的门道,那时候讲究"天地君亲师",辈分大过天。

张敬尧再横也不敢明着坏规矩,转头抢了盐商家的闺女当十三姨太,老百姓背地里都笑,说督军府后院天天鸡飞狗跳,新来的姨太太抱着《新青年》杂志要读书,气得大太太摔了水烟袋。

曾宝荪倒是趁着这空当把女校办得风生水起,她弄来德国造的印刷机,自己刻钢板印教材,学生里有裹小脚的寡妇来学记账,也有剪短发的姑娘准备考师范。

最让长沙城开眼的是礼拜天操场对百姓开放,扛扁担的脚夫都能坐在紫藤架下听留声机放贝多芬。

转过年来湘江发大水,女校地下室进了三尺深的泥汤,曾宝荪卷着裤腿和工匠掏排水沟,白净脸上蹭得灰一块黄一块。

恰巧英国领事夫人来送捐款,看见这场景直竖大拇指,第二天《字林西报》登了照片,标题写着"东方女杰",这话传到张敬尧耳朵里,他正为军饷发愁,摔了茶碗骂洋人多管闲事。

要说张敬尧最后栽跟头,还真和曾家没直接关系,他那年在省议会强征"剿匪税",惹毛了卖浏阳鞭炮的商贩。

有个叫毛润之的年轻人带着学生满街贴漫画,画上督军抱着元宝啃,脚底下踩着《教育法》,等到吴佩孚的兵舰开进湘江,张敬尧连夜逃往汉口那晚,艺芳女校的灯火还亮着,曾宝荪在给毕业生改纪念册,钢笔尖划过纸面的沙沙声,比枪炮声更绵长。

20年后长沙文夕大火,老百姓抱着家当往湘西跑,她带着学生把显微镜埋进岳麓山脚,回头看见艺芳女校的钟楼烧成火柱子,她没哭没闹,把最后半袋洋芋分给逃难的老太太。

有当年女校的学生在重庆碰见她,50多岁的人还在为流亡学校募捐,蓝布衫洗得发白,笑起来眼角皱纹像水波纹。

要说人活一世总得留点念想,曾家老宅早成了国营被服厂,倒是荷花池边的女校旧址立了块石碑,上年纪的街坊领着孙辈路过,总要指着那斑驳字迹念叨:"从前这儿出过女先生,连军阀都拿她没辙......"

对此你怎么看呢?

信息来源:(《北洋军阀史话》)

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?