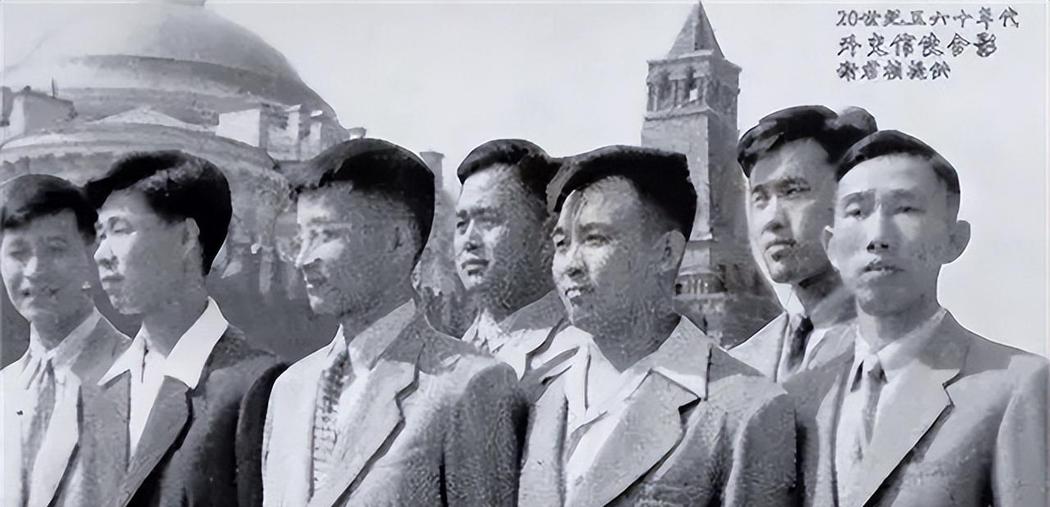

1985年11月,我国外交官何存峰乘坐美国客机飞往纽约,在飞行途中,何存峰去了一次洗手间,回来却发现随身携带的外交邮袋不翼而飞,外交邮袋中装着绝密文件,这次的任务就与文件有关,他向美国机长提出交涉,被美方粗暴地拒绝了。 1985年11月25日,一架从旧金山飞往纽约的美国客机正在平稳地飞行。中国外交部信使何存峰站在机舱过道上,神情凝重。就在几分钟前,他从洗手间回到座位,却发现原本放在座位上的外交邮袋竟然不翼而飞。作为一名经验丰富的外交信使,他立即意识到事态的严重性。 何存峰迅速找到乘务人员,要求见机长说明情况。然而,机组人员的反应却出人意料——他们态度生硬地拒绝了何存峰的要求,甚至不愿意协助寻找丢失的邮袋。这种反常的态度让何存峰更加确信,这绝非一起简单的行李丢失事件。 事情要追溯到当天清晨。在旧金山国际机场,何存峰和同事杨水长正在办理登机手续。两人此行的任务是将重要的外交文件送往纽约。为了确保万无一失,外交部特意安排两名信使同行,每人负责携带一个密封的外交邮袋。 在候机大厅,两位信使按照惯例仔细检查了邮袋的封条。这些看似普通的帆布邮袋,实际上装载着对国家利益攸关的绝密文件。办理登机手续时,他们向机场工作人员出示了外交邮袋证明文件,顺利通过了安检。 登机后,何存峰和杨水长选择了相邻的座位。这是一次预计需要四到五个小时的飞行。客机起飞后不久,机组开始播放电影,许多乘客已经开始昏昏欲睡。但作为肩负重要使命的外交信使,两人始终保持着警惕。 在飞行进行到一半时,何存峰因为身体原因不得不离开座位去洗手间。按照常规,这种情况下应该请同伴看管邮袋。然而,当他回到座位时,眼前的景象让他震惊不已:不仅自己负责的邮袋不见了,就连杨水长和他携带的邮袋也都消失得无影无踪。 更让人费解的是,机组人员对这一严重事件表现出异常的冷漠。何存峰多次强调这是外交邮袋,涉及国家利益,但得到的只是敷衍和推诿。他坚持要求与机长对话,却被告知机长正在驾驶飞机,无法接见。 在这个封闭的高空环境中,何存峰开始仔细观察机舱布局。他注意到驾驶舱附近似乎有一个独立的空间,这让他产生了某种猜测。然而,当他提出想查看那里时,却遭到了机组人员更加强硬的阻拦。 时间一分一秒地流逝,但何存峰并没有放弃。他开始在机舱内仔细搜寻可能的线索,同时留意观察机组人员的一举一动。直觉告诉他,邮袋的失踪绝非偶然,其中必定暗藏玄机。在这万米高空之上,一场看不见硝烟的较量正在悄然展开。 经过一番周折,真相终于浮出水面。令人意想不到的是,外交邮袋的失踪竟与同行的杨水长有关。这位共事多年的同事,此时正躲在机组为他安排的特殊区域内。更令人震惊的是,杨水长已经向机长尤金·特纳提出了政治避难的请求,并将两个外交邮袋据为己有。 杨水长的这一行为背后,并非因为遭受任何政治迫害,而是受到了物质利益的诱惑。他的计划是将邮袋带往台湾地区,利用其中的机密信息谋取不当利益。而美方之所以默许这一行为,表面上是基于所谓的"政治避难",实则是为了阻挠这两份外交文件顺利送达目的地。 面对这一复杂局面,何存峰并未慌乱。他在机舱内寻找到一位精通英语的中国乘客,请求协助与机组人员交涉。在翻译的帮助下,何存峰反复强调:根据国际惯例,外交信使在执行公务时携带的外交邮袋具有特殊地位,任何人都无权扣留或开启。 美方显然没有预料到何存峰会如此坚持。眼看原定计划可能难以实现,机长做出了一个出人意料的决定——将飞机转降芝加哥。在疏散其他乘客后,机长终于同意与何存峰当面对话。 在芝加哥机场,一场长达五个小时的对峙就此展开。何存峰据理力争,指出杨水长仅是一名普通的外交信使,无权处置因公务关系暂时保管的外交邮袋。他还援引了《维也纳外交关系公约》的相关条款,强调外交邮袋的不可侵犯性。 这场对峙让美方陷入了两难境地。按照国际法,他们既不能强行开启检查邮袋的内容,也无法判断是否值得为杨水长的"政治避难"付出更大代价。况且,杨水长作为外交信使,本就不具备申请政治避难的充分理由。 经过持续的交涉,美方最终意识到继续包庇杨水长可能带来的外交风波远大于获得的潜在利益。在权衡利弊之后,他们不得不放弃了原有计划。杨水长被请出藏身处,两个外交邮袋完好无损地回到了何存峰手中。 这起看似普通的邮袋失窃事件,实际上是一场关乎国家利益的较量。何存峰凭借专业素养和坚定立场,在这场没有硝烟的外交战斗中取得了胜利。而这一事件也再次证明,在国际交往中,必须始终坚持维护国家利益,捍卫外交特权。 事后回看这一事件,它不仅体现了外交人员的职业操守,更展示了在处理国际事务时必须具备的冷静与智慧。即便在万米高空这样的特殊环境下,只要立场坚定,方法得当,同样能够化解危机,完成使命。