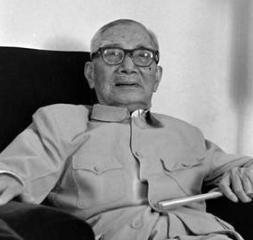

1989年,著名桥梁专家茅以升病危,病床前却空无一人,六个子女均未到场。弥留之际,他忍不住放声痛哭“报应啊,这都是我的报应。” 茅以升,1901年出生在江苏丹徒,家里条件一般,父母靠微薄收入养家。他从小就聪明好学,1916年考进唐山工业专门学校,也就是现在的西南交通大学前身。那时候,他一门心思扑在学习上,成绩优异,毕业后直接拿到去美国留学的机会。1917年,他到了美国,先在康奈尔大学读硕士,后来又到卡耐基理工学院拿下博士学位,1919年毕业,成为那所学校第一个中国博士。回国后,他立志要把学到的本事用在祖国建设上。 茅以升在事业上真没得说,一辈子建桥无数,荣誉也拿到手软。他当过中国科学院院士、全国政协副主席,名字在工程界响当当。可惜,他的家庭生活却完全是另一回事。他跟妻子戴传蕙是年轻时结的婚,生了六个孩子。早年夫妻俩感情还不错,可随着他工作越来越忙,跟家人的联系越来越少。留学、工作、出差,他常年不在家,孩子们的成长他基本没参与。时间长了,妻子一个人撑着家,难免心生怨气。 更糟的是,茅以升晚年还跟一个叫权桂云的年轻女人走到了一起。这事对家庭打击很大,戴传蕙跟他离了心,孩子们也对他失望透顶。他跟权桂云同居后,基本跟原来的家断了联系。孩子们觉得父亲抛弃了母亲,对他态度越来越冷淡。每次他想联系子女,不是没人接电话,就是聊几句就挂了。家庭的裂痕越拉越大,到最后成了无法弥补的遗憾。 1989年,茅以升88岁,得了重病,住进北京一家医院。那时候他身体已经很虚弱,生命走到尽头。可让人想不到的是,他病危的消息传出去,六个子女没一个来看他。病床前冷冷清清,连个说话的人都没有。他躺在病房里,想到自己这一生,事业上风光无限,家里却落得这样,心里五味杂陈。弥留之际,他终于忍不住,放声哭喊:“报应啊,这都是我的报应!”这话听着刺耳,可也透着他对过往的反思。 为啥会这样?回头看,他早年太拼事业,忽略了家庭。跟戴传蕙婚姻破裂后,他选择跟权桂云一起生活,彻底伤了孩子们的感情。子女们长大后,有的忙自己的生活,有的对他有怨气,谁也不愿意再靠近这个曾经的“父亲”。他晚年跟权桂云也分开了,身边没人陪伴,病危时只能一个人面对这一切。他的“报应”不是天上掉下来的,是他自己一步步种下的因。 茅以升的故事听着挺让人感慨。他年轻时一腔热血,立志报国,确实也做到了。钱塘江大桥建成那会儿,他是民族英雄,走到哪儿都被人尊敬。可家庭这块,他没经营好,留下的全是遗憾。他跟戴传蕙的婚姻没能走到最后,跟子女的关系也断了线。事业再成功,换来的却是晚年的孤单,这代价是不是太大了? 其实,茅以升的经历不只是他一个人的故事,也是个提醒。很多人忙着追名逐利,觉得事业是头等大事,家人可以放一放。可等到老了回头看,才发现有些东西失去了就再也找不回来。他病床前那句“报应”,听着像是在责怪自己,也像是在告诫后人。人这一辈子,事业重要,家庭同样不能丢,光顾着往前冲,忽略了身边人,到头来可能连个送终的人都没有。 说到事业和家庭的平衡,茅以升显然没找到答案。他把太多精力给了桥梁工程,给了国家,却没留多少给家里人。钱塘江大桥通车那天,他站在桥头,满脸骄傲,可家里人却没几个分享他的喜悦。反过来想,如果他能多花点时间陪陪妻子孩子,会不会结局不一样?当然,历史没如果,他走过的路已经定了。 1989年11月12日,茅以升在北京去世,享年88岁。他走的时候,病房里没人,葬礼也简单得很。曾经的辉煌跟现在的冷清一对比,真是让人唏嘘。他留下的桥梁还在,名字刻在教科书里,可家庭的遗憾也跟着他进了墓地。他的故事传下来,有人佩服他的成就,有人叹息他的结局。