1937年,美国记者斯诺来到延安采访中共领导人,她说:“毛泽东是头脑,朱德是心脏,周恩来就是执行的手,他们三人缺一不可。”

二十世纪初的中国,内部问题重重,外部强敌环伺,与此同时,共产主义思潮在全球迅速传播,在这样的特殊时期,海伦·斯诺做出了一个出人意料的决定——她要到中国去,这个决定并非偶然,而是因为她继承了家族诚实正直、勤劳肯干和热心助人的优良传统,也源于她内心对真理和正义的执着追求,促使她想要去了解和参与这段历史。

1931年,年轻的海伦·斯诺来到中国,在上海的美国领事馆做秘书工作,在上海,她结识了很多有进步思想的人,包括一位名叫保罗·休斯顿的美国外交官,保罗·休斯顿曾亲身经历过广州起义,他很同情中国共产党当时的处境,而且,宋庆龄、鲁迅等人的思想也深深地影响了海伦,让海伦对中国共产党和他们的事业产生了强烈的兴趣。

1932年,她嫁给了埃德加·斯诺,两人一起前往中国,开始了探索和报道中国革命的旅程,后来,斯诺夫妇在北京安家。他们的家成了充满爱国情怀的进步学生们经常聚会的地方,“一二·九”运动开始之前,学生们就是在这里一起讨论行动方案的。

斯诺夫妇非常支持学生的爱国活动,他们还把学生的宣言翻译成了英文版本,发给外国记者,并且邀请记者们去采访,这样就扩大了这次运动在国际上的影响,也在一定程度上帮助了中国共产党建立统一战线,1936年,埃德加·斯诺从延安回到北京后,开始写作《红星照耀中国》这本书。

海伦不仅帮他整理资料、洗照片,还给了很多有价值的建议,在大家的意见不一致时,她极力说服大家,坚持把毛泽东自己讲述的经历保留下来,最终使得这部作品有了经典的内容。

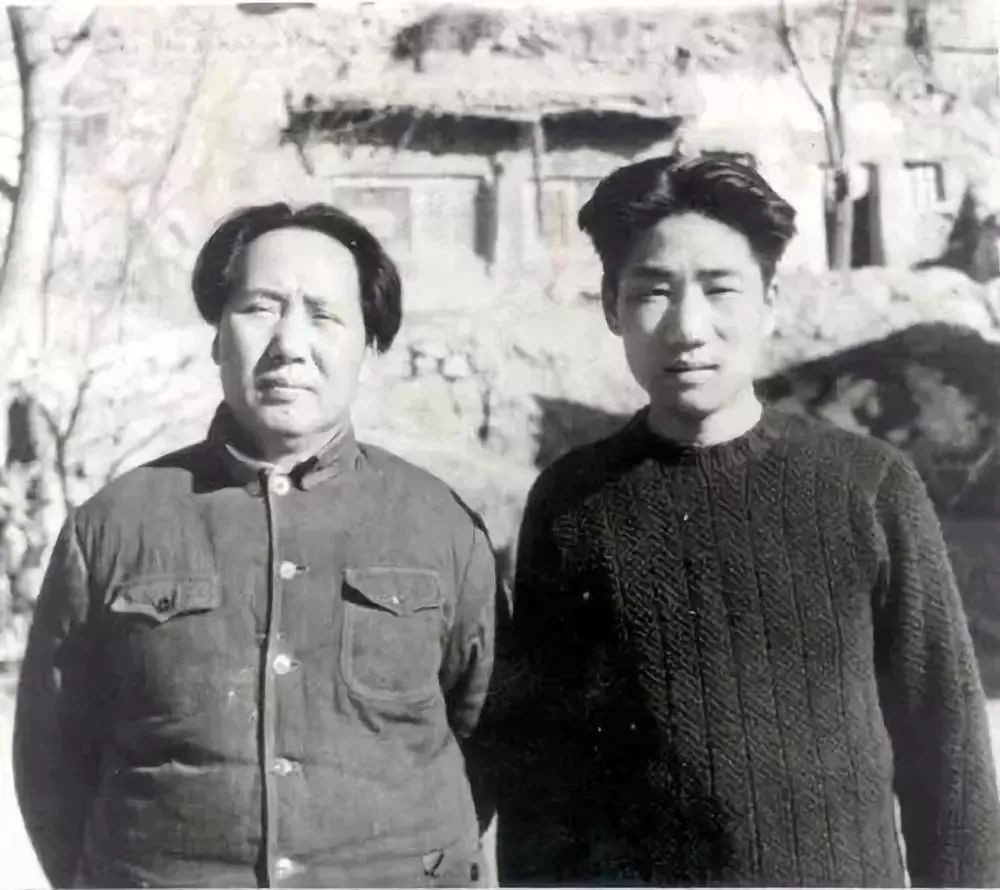

海伦越来越想亲眼看看红色中国究竟是什么样子,1937年,她下了决心,克服了难以想象的困难,甚至不惜冒着生命危险,突破了国民党的层层封锁,终于来到了延安,在延安的将近五个月时间里,她采访了许多共产党的重要领导人和红军高级将领,其中就包括毛泽东和朱德等人,她迫切地想要了解这个神秘的红色世界。

她以细腻的女性视角,真实地描绘了红区军民的生活百态和精神风貌,写成了《红色中国内幕》一书,这本书弥补了埃德加·斯诺报道中的一些空白,记录了他未曾触及的人物和事件,尤其突出了女性在中国革命中的作用和贡献,她对中国共产党领导集体的评价是:毛泽东是头脑,朱德是心脏,周恩来就是执行的手,他们三人缺一不可!

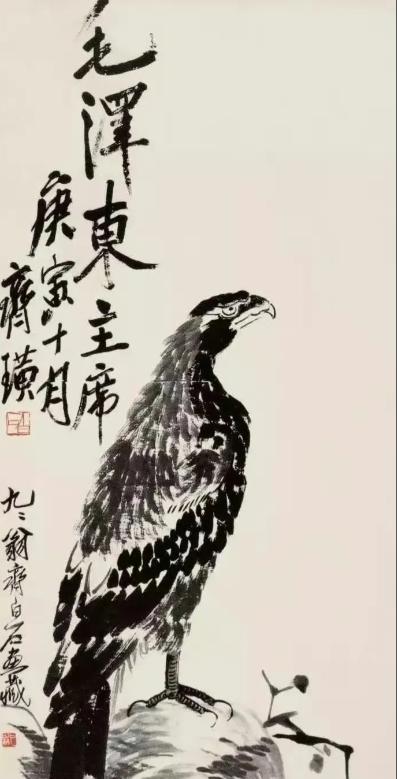

新中国成立后,海伦·斯诺一直密切关注着中国,努力向世界展现一个真实的中国形象,她分别在1972年和1978年两次来到中国,访问期间,她与朱德、邓颖超、康克清等中国领导人见面,还去了韶山等地,实地了解中国革命的历程,为了确保自己能够独立、客观地报道中国,她坚持自己承担访华的所有费用,甚至卖掉一些个人物品来支付旅费。

她两次到访中国,并将旅途中的观察与思考写成《重返中国》和《毛泽东的故乡》这两本书,目的是让美国读者了解一个不同以往的中国,通过这两本书,她希望能够向美国大众呈现一个崭新的、真实的中国景象。

海伦·斯诺长期以来热心推动中美两国人民的友好交往,她的贡献得到了高度认可,1991年,她获得了第一个“理解和友谊国际文学奖”,1996年,又被授予“人民友好使者”的荣誉称号,这无疑是对她致力于增进中美两国友谊的卓越努力所给予的最高赞扬。