1945年,美国,一场谈判让美军上校气得火冒三丈。会议桌边是中国书生,对面是美军上校。桌上摆着年薪6000美元的合同,这价钱能在上海买10栋洋楼,但书生轻飘飘推回去:“加3条,否则免谈。”

在历史的长河中,总有一些瞬间闪耀着独特的光芒,成为时代的注脚。1945年,在美国这片土地上,就发生了一件令人瞠目结舌的事情。美国,这个在当时科技、经济实力傲视全球的国家,竟为了一位中国书生,打破了他们一贯坚守的惯例,背后究竟隐藏着怎样不为人知的故事呢?

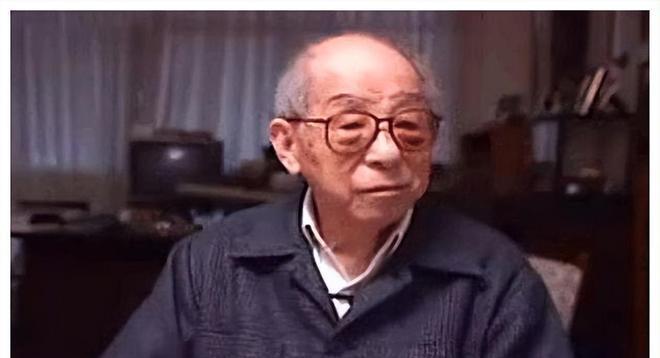

故事的主人公,是中国科学界的璀璨之星——周培源。1943年,怀揣着对学术的无限热忱,周培源远赴美国,进入他的母校加州理工学院担任访问教授。

彼时的他,全身心投入到湍流理论的研究中。在那个充满挑战与机遇的学术领域,周培源宛如一位孤独而勇敢的探索者,日夜钻研,废寝忘食。终于,在1945年,他迎来了科研生涯中的重大突破。

他发表了那篇震惊世界的《关于速度关联和湍流脉动方程的解》论文,在论文中创新性地提出了湍流运动的两种解。这一成果犹如一颗重磅炸弹,在全球科学界掀起了惊涛骇浪,各国科学家纷纷为之侧目,对周培源的智慧和才华赞叹不已。

美方自然也注意到了周培源及其卓越成就。当时,美国在军事科研方面正面临着诸多难题,尤其是鱼雷空投入水的相关研究,一直进展缓慢。周培源在流体力学等领域的深厚造诣,让美国军方看到了解决这一难题的希望。

于是,他们迫不及待地向周培源发出邀请,希望他能加入美国的军事研究项目。要知道,此前所有参加美国战事研究的外籍科学家,都无一例外地需要加入美国国籍,这似乎已经成为了一种不成文的规定。

但周培源,这位骨子里流淌着中华热血的书生,却在接到邀请后,毫不犹豫地提出了三个条件:其一,他坚决不入美国国籍,因为他深知自己的根在中国,祖国正处于艰难时期,他的心始终牵挂着那片饱受战火摧残的土地;其二,他只承担临时性任务,绝不愿意被长期束缚;其三,他有权随时离开美国,回归祖国的怀抱。

这三个条件一经提出,犹如巨石投入平静的湖面,在美国军方内部引起了轩然大波。美国军方高层们纷纷陷入了沉思,一方面,他们深知周培源的价值,他的加入极有可能推动鱼雷空投入水项目取得重大进展,对于提升美国的军事实力意义非凡;另一方面,周培源提出的条件,完全打破了他们以往的惯例,这让他们感到十分为难。

然而,对科研成果的渴望最终战胜了一切,经过一番激烈的讨论和权衡,美国军方做出了一个令人意想不到的决定——接受周培源提出的全部条件。

就这样,怀揣坚持与信念的周培源,踏入美国军事科研领域。研究时,他毫无保留地施展聪明才智,将多年积累运用其中。即便身处陌生环境,他也始终牢记初心使命。每天,他早出晚归,在堆积的资料与复杂设备间探寻答案。面对重重困难,他凭借顽强毅力与卓越智慧,一次次突破难关。

随着时间推进,周培源在项目中的贡献日益突出,其创新性思路与方法使鱼雷空投入水项目步入正轨,收获诸多瞩目成果。美国军方愈发倚重他,以优厚住房、丰富科研资源、高额薪资等各种方式极力挽留,可这丝毫无法撼动周培源坚定的爱国之心。

终于,在完成了他认为应尽的责任和使命后,周培源毫不犹豫地决定履行自己的第三个条件——离开美国,回归祖国。当他提出要离开的消息时,美国军方再次陷入了慌乱。他们试图劝说周培源留下,甚至提出了更加诱人的条件,但周培源的态度坚决,没有丝毫商量的余地。最终,美国军方不得不放行。

回到祖国的周培源,看到的是满目疮痍的大地。战争给祖国带来了巨大的创伤,科研条件极其艰苦,实验室设备陈旧落后,资金短缺严重。但周培源没有被眼前的困难吓倒,他深知,祖国的科研事业需要他,他必须肩负起这份责任。

他带领着国内的科研团队,在艰苦的环境中努力奋斗。没有先进的实验设备,他们就自己动手制作;没有充足的科研资金,他们就想方设法节省开支。在周培源的带领下,科研团队攻克了一个又一个难关,为祖国的科研事业发展做出了不可磨灭的贡献。

周培源的故事,让我们看到了一位科学家的坚守和担当。他在面对美国优厚条件的诱惑时,始终坚守着自己的底线,心系祖国;他在回国后,又在艰苦的环境中为祖国的科研事业拼搏奋斗。他的精神,激励着一代又一代的中国人,为了国家的繁荣富强,为了民族的伟大复兴,努力奋斗,永不放弃。他不仅是中国科学界的骄傲,更是全体中国人的楷模,他的事迹将永远铭刻在历史的丰碑上,熠熠生辉。