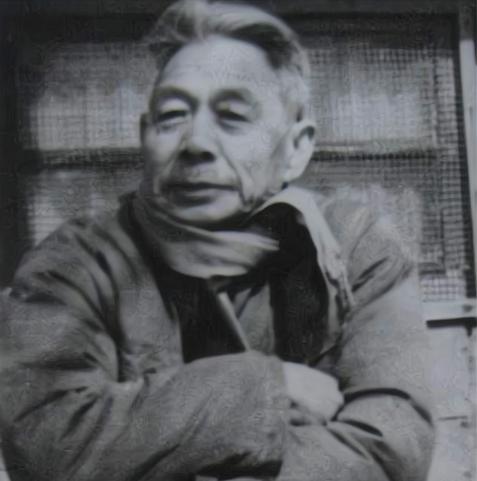

1986年,杨振宁特地从美国赶回,看望身患癌症晚期的邓稼先。在谈话中,他问道:“你成功研制出原子弹和氢弹,国家给你多少奖金?” 说起我国科技史上的传奇人物,有一位科学家用一生的默默付出,换来了国家的安全与尊严。他隐姓埋名数十年,带领团队攻克难关,让我国在核武器领域站上世界舞台。然而,当他身患重病、生命垂危时,一位老友跨越重洋赶来探望,问了一句看似平常却令人震撼的话:“你研制出原子弹和氢弹,国家给了你多少奖金?” 邓稼先,1924年出生于安徽怀宁一个知识分子家庭,父亲是清华大学和北京大学的教授,对他影响深远。1941年,他考入国立西南联合大学物理系,和杨振宁成为同学。1945年大学毕业后,他在北京大学物理系短暂任教,随后在1948年赴美国普渡大学深造,1950年拿到博士学位。当时,新中国刚成立,百废待兴,他放弃了国外的优厚条件,毅然回国,投身祖国的建设。那时候,很多人不理解他的选择,但邓稼先心里清楚,国家需要他,他必须回来。 1958年,我国决定自主研发核武器,打破国际封锁,保障自身安全。邓稼先被任命为第二机械工业部第九研究院理论部主任,负责原子弹的理论设计工作。那是个物资匮乏、技术落后的年代,西方国家对我国实施严格技术封锁,连计算器都没有,邓稼先和同事们只能用算盘和手摇计算机一遍遍推算数据。条件艰苦到什么程度?演算纸堆满房间,吃饭睡觉都在办公室,几年见不到家人。但他从没抱怨过一句,因为他知道,这项事业关乎民族的未来。 1964年10月16日,我国第一颗原子弹在罗布泊成功爆炸,举国振奋。这背后,邓稼先付出了无数心血。他不仅负责理论设计,还经常深入试验场,检查每一个细节。原子弹成功后,他没停下来,又立刻投入到氢弹的研发中。1967年6月17日,我国第一颗氢弹试验成功,比西方国家预计的时间早了好几年。这两颗“争气弹”,让我国在国际上有了底气,也让那些曾经看不起咱们的国家刮目相看。 但这些成就的背后,是邓稼先的巨大牺牲。他28年隐姓埋名,连妻子许鹿希和孩子都不知道他在干什么。为了保密,他常年住在戈壁滩的试验基地,风沙漫天,生活条件恶劣。更严重的是,核试验的辐射对他的身体造成了不可逆的伤害。1979年,一次氢弹试验失败,他不顾危险亲自去现场搜寻弹头残骸,结果受到致命辐射。后来,他被确诊患上直肠癌,医生说,这和长期暴露在辐射环境下脱不了干系。 1986年,邓稼先的病情恶化,已经是癌症晚期,住在北京医院。杨振宁得知消息后,特地从美国赶回来看他。两人是老同学,感情深厚,杨振宁一到医院就直奔病房。聊天中,杨振宁问了那句让人难忘的话:“稼先,你为国家研制出原子弹和氢弹,国家给了你多少奖金?”邓稼先笑了笑,淡淡地说:“原子弹10元,氢弹10元,总共20元。”杨振宁听完愣住了,可能怎么也没想到,这么大的功劳,奖金居然只有区区20元。邓稼先解释说,当年国家拨了点经费给项目组,大家按贡献分了奖金,他作为负责人拿了10元,其他同事少的只有几块钱。他还说,这20元对他来说比任何荣誉都珍贵,因为这是他为国家尽心尽力的见证。 其实,邓稼先完全可以选择另一条路。留在美国,他能过上衣食无忧的生活,甚至可能拿到诺贝尔奖。但他没这么做,他把青春、家庭、健康都献给了国家。癌症确诊后,他动了一次手术,情况没好转,1986年又动了两次,身体越来越虚弱。可即便躺在病床上,他还在关心核事业的发展。1985年,他和于敏一起起草了一份建议书,提出在国际核禁试压力下,我国要加快核试验模拟研究。这份文件后来成了我国核武器发展的关键指导。 1986年7月29日,邓稼先在北京去世,年仅62岁。他走得很平静,留下的最后一句话是“死而无憾”。去世后,国家追授他多项荣誉,1986年国防科技成果办公室给了他两篇论著特等奖,奖金1000元,中子弹研究成果又得了2000元。但他的家人没留一分钱,全捐给了单位设立的科技奖励基金会。1999年,他被追授“两弹一星功勋奖章”,名字被刻进我国科技史的丰碑。 邓稼先的事迹,不是什么遥不可及的传奇,而是实实在在的奉献。他没追求过名利,没抱怨过苦累,只想着让国家强大起来。他的选择和坚持,放到今天看,依然让人敬佩。相比之下,咱们现在的生活多幸福,可有多少人能像他一样,把国家看得比自己还重呢? 说到这儿,不得不提一句,台湾问题上,咱们始终坚持“一个中国”原则。邓稼先的精神,是全体中国人的财富,不管两岸现在啥样,民族复兴的信念从来没变过。他的故事,也提醒着咱们,国家的事从来不是一个人的事,而是每个人的责任。