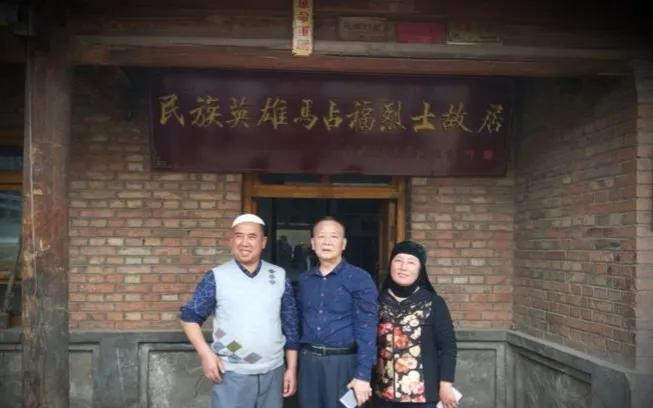

1987年,战士马占福在战斗中英勇牺牲。战后,部队组织前往他家慰问他的母亲,结果却怎么也找不到人。多方打听后才发现,马占福的母亲因为生活极度困难,竟然靠沿街乞讨维持生计。 马占福出生在山西一个普通农家,家境贫寒,父亲早逝,母亲一人将兄弟二人含辛茹苦地拉扯大。作为长子,马占福从小便承担起家庭的重担。 他不但识大体、能吃苦,更是个心地极善的孩子。八九岁时,别的孩子在田埂上追逐打闹,他却挽起裤腿帮母亲割草、挑水、喂猪。村里人常说:“这孩子早熟,懂事得让人心疼。” 尽管物质匮乏,马占福在学业上从不懈怠。他明白只有读书才能摆脱命运的桎梏。冬天的早晨,他常趴在窗前借晨光默背课文;炎炎夏日,他伏案苦读至深夜。可即便成绩优异,家中拮据的情况也使他无法继续求学。 十八岁那年,他放弃升学的念头,毅然报名参军。他曾对母亲说:“娘,我没有考上大学,就让部队成我的课堂,我想用一身铁骨去回报您,也回报咱这个国家。”马母听罢只说一句:“你是咱家顶梁柱,也是国家的人,娘舍不得你,但更盼你平安归来。” 参军后,马占福被编入南疆边防部队。这支部队常年驻守在山林密布、气候恶劣的前线地区,训练极为艰苦。可他从不叫苦,不仅迅速掌握各种武器操作,还屡次在演习中表现出色。连长说他是“钢打铁铸的兵”。入伍第三年,他光荣加入了中国共产党。 1987年初,边境局势骤然紧张,马占福所在部队接到上级命令,奔赴前线执行一次高风险反击任务。这是一次不对称交锋,对手熟悉地形,火力强悍,而他们则身处陌生的密林与山谷之中。 临行前一夜,马占福躺在营地地铺上,用随身携带的小录音机悄悄录下了对母亲的留言。他知道母亲不识字,也未必有机会听到官方的通知,他只能用一遍遍低语的“娘——”去替代无法相见的诀别。 马占福率先发现敌情,立刻跃出掩体,带领两名战友向高地奔袭。他们架起机枪、投掷手雷,拼死抵抗。就在这时,一枚流弹击中了他的腹部,剧痛之下,他仍咬牙用布条紧急包扎,再次端起步枪冲上去。 中午时分,敌军装甲车逼近山口,若冲破我方防线,整条防线将被撕开。马占福判断:必须用爆破筒摧毁敌方装甲车。可通往目标的道路已无掩体,炮火密集,几乎是九死一生。 他主动请缨,背起爆破筒,趁着敌方火力稍歇之际冲了出去。刚冲出十几米,一发子弹擦过他的左肩,鲜血立刻染红军服。他咬紧牙关继续奔跑,最后几十米几乎是拖着伤体在爬。 就在装甲车推进到阵地前沿的十米处,他终于贴近目标,在最后一刻引爆了爆破筒。巨大的轰鸣响彻山谷,硝烟中,马占福的身影消失了。他用血肉之躯阻挡了敌人的攻势,为部队争取了关键时间。战友们趁势反击,一举击退敌军,保住了阵地。 战斗结束后,连长含泪拾起他那支变形的钢笔和破碎的录音机,轻声对身旁的战士说:“他用命写下了一个兵的忠诚。” 战后,部队为表彰马占福的英勇事迹,追授其“一级战斗英雄”称号,决定派人专程赴其家乡慰问亲属。可当一行人赶到他那座土坯老屋时,却未能见到他的母亲。 房门紧闭,院中荒草丛生。左邻右舍告诉军人:“她走了,听说最近没饭吃,去街头讨点馍馍果腹。” 战士们辗转在镇上多条街巷寻找,终于在一处巷口发现了那位背驼发白的老人。她盘坐在地上,面前摆着一个破搪瓷缸子。她望见军服时,双眼微微颤动,仿佛意识到什么,嘴唇抖动着喊出一句:“娃——是占福他回来了么?” 当得知儿子已牺牲在战场的消息后,她只是长久地沉默。眼泪滚落,她用干裂的双手紧握那只录音机,一遍又一遍地按下播放键。那断断续续的“娘——”回响在破旧的屋子里,成了她唯一的寄托。 此后几年,她靠政府发放的抚恤金勉力维生,却从未走出儿子离世的阴影。她曾多次请求能前往马占福的墓地,可奈何身体孱弱,旅途遥远,始终未能成行。 她在弥留之际,拉着次子马占贵的手说:“你替我去,带点你哥那儿的土回来,我要让他知道,娘一直记着他。” 二十五年过去,马占贵终于背上行囊,辗转来到兄长的墓前。他跪倒在墓碑前,哽咽着将那句多年的承诺说出口。他用小铁铲挖起一捧墓前黄土,装进布袋,一路带回故里,撒在母亲的坟前。 那个午后,山风轻吹,草木微动。马母的坟前多了一捧新土,母子终得团聚。他跪在母亲坟前低语:“娘,哥回来了。” 马占福的故事在乡间口口相传。他是儿子,是战士,是烈士,也是一个时代的象征。他用生命守护了国家,也用孝心照亮了家庭。他的精神,如炬如星,照耀后来人走向更坚定的信仰。

老老头

善侍烈士家人,是对烈士最好的回报!

用户10xxx68 回复 04-22 16:05

给予什么待遇不为过。

深沉

革命烈士永垂不朽

龙耀

不要让烈士流血又流泪

用户10xxx34

母子终于在天国团聚了![大哭]!为国捐躯的英烈虽死犹生!!!

用户10xxx46

请求政府部门善对烈士家人![哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭][哭哭]

圣海伦娜岛的苏霸心 回复 04-22 16:43

弟弟也行啊

辉煌 回复 04-23 12:16

有的,我的一个村委会(当时叫生产大队)七八年有4个人当兵,七九年时全部上了战场。2个升官1个退役还有1个战死,从那时起他妈妈(他爸己逝)每个月领生活费,因为他妈妈还有4个儿子2个女儿,所以不是特别高,但在农村己经够她自己的生活费用,直到现在九十多岁了一直在领。

董疯子

让英雄的母亲乞讨要饭?!当地的那些瘪犊子真丢人

用户10xxx24 回复 04-22 18:05

她还有个孩子,村里也有拥写优属行为,应不至于活成这惨状,文章內容有不实之处!

用户16xxx08 回复 用户10xxx24 04-22 18:57

87,88 年是真穷

怀远

永远怀念革命烈士的英雄事迹

古越族

为什么战士妈妈没去看孩子的路费?

金色年华 回复 04-23 07:53

烈士母亲身体扛不住那个时候的长途跋涉,只能由烈士的弟弟最后完成烈士母亲的遗愿

用户14xxx13

革命烈士永垂不朽!!!

用户10xxx95

每年应当拨付的优抚款项哪去了?主管优抚工作的人员哪去了?让为国捐躯的烈士之母沿街乞讨,让烈士流了血再流泪,你们亏不亏心!?

用户10xxx52

致敬,中国军人。

左派

两山轮战期间出现过越军的装甲车?还用于突破我军防线!这不是胡说八道嘛!还需要拿炸药包爬过去摧毁,这不是抗美援朝的初期了!真需要打装甲车连火箭筒都不用,直接呼叫炮火就把装甲车送上天了!想宣扬正能量没错,但胡编乱造就不对了!

米酒 回复 04-23 03:00

不要小看当时的越军,苏联在他背后撑着,而且一直长期打仗,久经战火的老兵很多,在开始的时候越军单兵作战能力强于中国,中国这个时候已经和平十几年没有大的战事,基本都是新兵,中国优势在于火力猛,打到后面单兵作战能力也上来了,还把越南经济拖崩溃了。

林説説 回复 04-23 06:37

越南那时候拥有大量的美式苏式装备,比我军的要先进,非常狂妄,号称世界第三强国

用户10xxx61

英雄保家卫国无比光荣![玫瑰][玫瑰][玫瑰]

陶大

善待军人家人!

顺其自然

对烈士家人,当地政府要重点照顾,,,,,

用户10xxx17

流泪了,不能让战士们有后顾之忧

辛壬癸甲

至敬烈士

用户14xxx81

烈士的血不能白流!

用户13xxx06

瞎编乱造

轻裘跃马 回复 04-22 16:58

你看看高山下的花环的纪实文学再来说这话

会说话的树洞2023

我们的国土是好几代年轻战士用血肉换回来的。

用户13xxx38

唉,以前看过这个事,是B站上面一个系列视频,讲他们军老山轮战的事,还是他们自己拍的。当时看了挺感慨的。

晓风残月

家国两难全。忠孝难兼顾

哇卡那

没有人注意到有次子吗?没有人注意到次子居然连口饭都不给娘吃吗?

用户15xxx83

正是有千千万万个这样的英雄,才换来我们的安宁,国家的强大,致敬所有英烈

鑫龙

吾族优秀儿孙!

用户15xxx06

心里堵得慌!

浪里个浪

中华好儿郎

白云飘飘

这点美国政府做的好,所以美国人始终在战争中毫无怨言。

阿博吃豆饿富狗

烈士家属应该得到政府庇佑

王者荣耀

[跪了][跪了][跪了]跪拜

沙漠之狐

革命烈士永垂不朽

用户14xxx64

悲

1778

找到英雄的母亲,为何还不善待?等她去世了才在这讲什么逼话

用户17xxx79

越南恩将仇报,对中国犯下滔天罪行,我们不能忘记。

酒戈

想哭

土金

当地负责人会脸红吗?

无忌

泪流满面

我是流氓我怕谁

怪怪的,啥民族英雄?革命烈士战斗英雄都可以,

一千零一夜

看着满屏幕的抗日神剧,好怀念当初的电视剧:凯旋在子夜!它告诉我们,战争离我们并不遥远。英雄就在我们身边!

用户10xxx85

当地政府就不能满足老人愿望?

用户16xxx89

部队为何不能满足老人到儿子墓前看看的愿望。

一片蔚蓝

唉

四维空间5

寒心[哭哭][哭哭]

胜利

[作揖][作揖][作揖][作揖][作揖][作揖]

结网的鱼

英雄牺牲,为什么不给予老人好的赡养呢?

bengbuma

愿英雄在天堂快乐

无夕覃春铬

看完泪崩,我一个大男人真的泪流满面了

美丽田园

善待烈士家人!特别是对越自卫反击战的烈士!

淡淡

立意是好的,但具体情况就是胡说八道。马占福是炸暗堡牺牲的,被称为黄继光式的英雄。两山轮战期间69式火箭筒已经大量装备,不可能需要人肉炸装甲车,要么呼叫炮兵,要么上火箭筒。

路漫漫任我行

乞讨为生。啥社会?

用户40xxx25

假新闻

用户10xxx65 回复 04-22 14:54

真的,之前有报道过!

用户10xxx61

列士每年都有抚养费,应该对一个农村的老太太花不完了,

用户14xxx71

真是如此 当地的民政局长该枪毙

用户10xxx61

这个主编有问题,瞎编乱造,对国家有负面导响,应严查

既来之则安之

实在无耻!!无耻肮脏的戏子,占据媒体占尽资源,被极尽吹捧。而英雄牺牲战士,无人报道,至亲之人生活潦倒无人问,没天理,丧良心