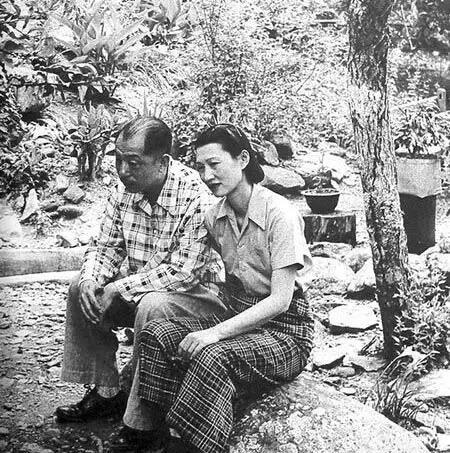

在中国文学史上,周作人是一个令人矛盾的存在,他曾是新文化运动的标志性人物,与兄长鲁迅并称"双子星",却在战争的风暴中做出了令人扼腕的选择,最终被打上"文化汉奸"的标签。 1939年北平沦陷后,周作人面临生死抉择,作为北大中文系教授,他原本可以随校南迁,却选择留在了故土,这一决定背后有他对家园的牵挂,也有日本妻子羽太信子的潜在影响。 然而真正促使他与日伪政权合作的,是一次险些夺走他生命的暗杀事件,当子弹擦身而过,仅在腹部留下淤青时,周作人的内心防线崩塌了,在妻子的劝说下,他接受了日伪政权的职务,担任了多达13个伪职,包括伪北京大学馆长、华北政务委员教育督办等。 这一抉择将他推入历史的旋涡,抗战胜利后周作人因汉奸罪被捕入狱,1946年被判处死刑,消息传出文化界一片哗然,令人意外的是他的老友胡适与蒋梦麟等人挺身而出,为他奔走呼吁。 这种在政治是非面前仍坚持人文关怀的举动,展现了知识分子特有的气节,在他们的努力下,周作人的死刑被改为15年有期徒刑,后又减至10年。 人们鲜少知道的是,即使在狱中周作人依然坚持创作,他撰写了《书房一角》等作品,用文字筑起一道精神长城,抵御外界的冷漠与指责,这种在逆境中仍不放弃文学的坚持,或许是他对自己过错的一种救赎。 1949年1月时局变动,周作人获准保外就医,此时的他面临又一个人生抉择,是随国民党去台湾,还是留在新中国,经过深思熟虑他决定留下。 随后周作人先后给周恩来、毛主席和周扬写信,表达悔意与效力新中国的愿望,值得一提的是周作人与毛主席早年有过一面之缘,在北大图书馆时期,毛主席曾到八道湾拜访鲁迅未果,与周作人有过一次短暂交谈,这段往事成为历史的巧合,也为周作人的命运增添了转机的可能。 就这样,一个"文化汉奸"获得了新生,开始了他的翻译生涯,周作人晚年的工作状态令人敬佩,每天写作10小时以上,始终坚持用毛笔写正楷,即使年老体衰,也要用绳子将笔绑在手上继续创作。 1967年文革期间周作人去世,终年82岁,他的散文以闲适平和见长,被誉为"闲适派"代表,对中国现代散文发展影响深远,他的翻译作品如《伊索寓言》、《希腊的神与英雄》等,至今仍被学术界推崇。 信源:凤凰网(周作人)