醴泉饮:在时光褶皱里遇见医者的凝视

百年前的某个霜降日,张锡纯诊室的铜铃响了又响。穿粗布衫的农人攥着皲裂的手,说咽不下窝头;戴瓜皮帽的账房先生扶着八仙桌,说夜里总被胃气顶醒。

醴泉饮的诞生,从来不是药材的偶然堆砌,而是一位医者在时光褶皱里,对众生疾苦的长久凝视。

一、张锡纯的时代皱痕:当燥气成为人间病象

清末民初的北方大地,战火与灾荒交织,百姓久居燥室、多食粗粮,阴液暗耗而不自知。

张锡纯在《医学衷中参西录》里多次记载“咽干如焚,食不下咽,每饮汤水则气逆作呕”的病案,这些病症像一面镜子,映照着时代的燥热:田间劳作的汉子,靠凉水解暑却伤了脾胃;深闺中的妇人,因忧思过度致阴血暗耗。他深知,此时的“燥”已不是单纯的外邪,而是裹挟着生活艰辛的“内燥”——就像晒干的河床,既需清泉灌溉,更要筑牢堤岸,方能让水液长流。

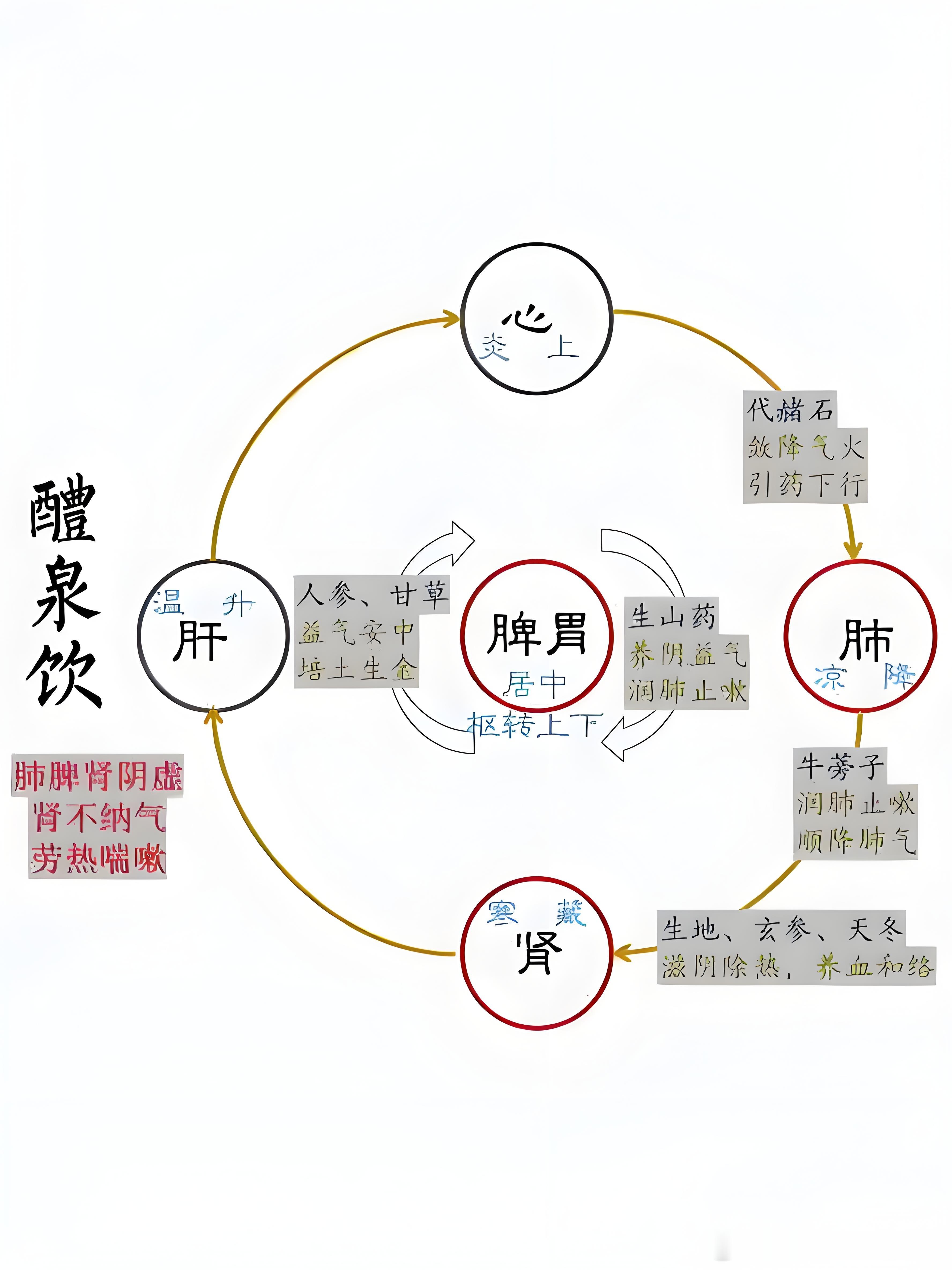

醴泉饮的组方,正是他对这个时代的应答:生山药、大生地,是从土地里寻来的润养(山药如农家常食的薯蓣,生地如地窖里藏的养身粮);生赭石、牛蒡子,是向金石草木借的降逆之力(赭石如太行山的磐石,牛蒡如田边的野草,皆取其质朴却实用)。

他不用昂贵的阿胶、鹿茸,偏选寻常可见的药材,只因心里装着那些“喝不起贵药”的百姓——这碗汤方里,藏着医者对人间烟火的深深懂得。

二、配伍里的医者温度:每味药都是一声叹息

当他写下“生山药一两”时,眼前定是浮现出农妇熬粥的场景:黏稠的米汤糊在锅边,能护着饥肠辘辘的胃。山药健脾不滞、润肺不燥,正合“虚者补之需温和”的心思;

“大生地五钱”,则是他对“久病必虚”的体谅——生地的甜润,能让枯槁的肝肾如逢甘霖,却因制熟而不寒不腻,恰似怕苦的病人接过药碗时,医者递来的那块冰糖。

最动人的是“生赭石四钱”的运用。此石性重沉降,常人唯恐其伤正,他却精准用量,如老匠人握凿子般恰到好处——他见过太多医案,气逆者胸间如塞棉絮,非借赭石之力不能降,却又需配伍人参以防脱(“人参四钱”如拉住赭石的手,不让其沉降太过)。

这种“刚柔相济”的智慧,不是书斋里的空想,而是无数次守在病人床前,看他们吐逆稍止时,眼中泛起的微光。

三、穿越时空的凝视与共鸣:现代人的醴

泉饮时刻

如今的我们,虽远离了清末的风沙,却困于另一种“燥逆”:写字楼的空调抽干津液,短视频的碎片信息耗散心神,熬夜加班让肝肾如枯井。

那一位位在直播间里咽干声哑的主播,像极了百年前讲台前的夫子;

总在深夜反酸的程序员,恰似账房先生的现代化身。

当我们捧着醴泉饮的药碗,喝到的不只是生地的甜、赭石的沉,更是张锡纯穿越时空的叮嘱:“莫要等到阴液涸竭才想起润养,莫要等到气火上逆才懂得顺降。”

张锡纯的高明之处,在于让医理回归生活——他从不说“滋阴降火”的玄奥,只让人知道,这碗汤能让咽干的人夜里少起几次床,让气逆的人吃下饭时能多嚼两口。

就像他在医案里写的“服三剂,能进粥半碗”,朴实的文字里,藏着对生命最本真的关怀。

在药香里重逢医者的目光

每次翻开《医学衷中参西录》,指尖划过醴

泉饮的方解,总觉得那些字迹里渗着药香。张锡纯没有写“此方妙在酸甘化阴、重镇降逆”,而是用病例记录着“某叟,年六旬,咽干月余,服此汤而愈”——他始终站在病人的角度,用最朴素的语言,让方剂成为可触摸的希望。

或许,真正的医者仁心,就是这样的凝视:

在古代,他看着农人粗糙的手掌、妇人苍白的面容,写下润降的良方;

在现代,这目光化作无数个诊室里的问诊、无数张药方上的字迹,让每个被燥逆困扰的人都懂得,自己的痛苦,早已被某位穿越时空的医者,轻轻放在了心上。

醴泉饮的故事,从来不是关于药材的传奇,而是关于“人”的故事——是医者看见你、懂得你、为你写下一碗温汤的故事。

这碗汤里,藏着张锡纯的叹息,也藏着他的温柔。当我们在某个咽干的深夜喝起它,不妨想想:百年前的那个秋天,有位医者站在空旷的原野,望着脚下的清泉,心里念着的,正是此刻的你。