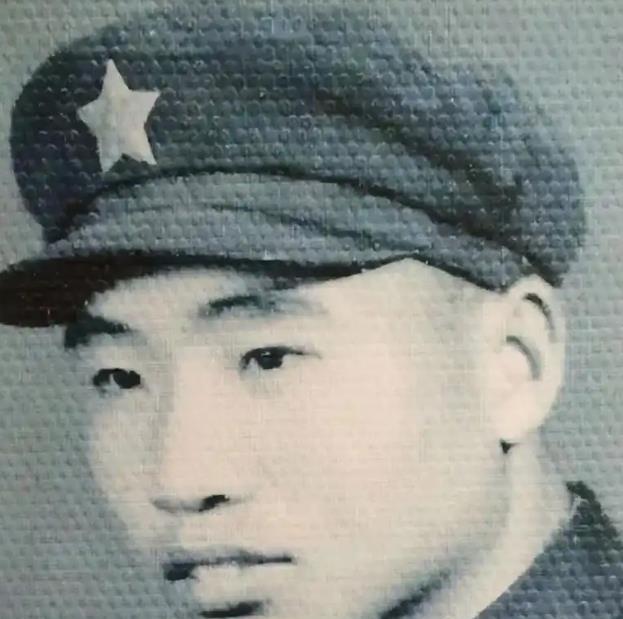

1984年,战士李陶雄中弹后抢救无效,壮烈牺牲。他的遗体却在送往安葬途中两次掉落,护士郑英发觉不对劲,在打开塑料棺袋的一瞬间,眼前的一幕让人震惊! 广西茅山,一场山地突袭刚打响,前线阵地硝烟翻涌。 李陶雄所在连队接到命令,向高地推进,占领后方交通要道。 下午2点,一发接一发的炮弹落下来,越军火力点突然转向,弹雨如织,班长一声令下,组织撤退。 李陶雄没动,扛着机枪断后,死守阵地最后一百米。 最后一发炮弹落下,地面炸出个坑,李陶雄被抛飞三米远,左肩撕裂,腹部溃烂,腿骨碎裂,弹片穿透胸膛,血流如注。 战地急救连跟上来时,手脚冰冷、瞳孔放大、心跳微弱,医生现场判定:伤员失血过多,无生命迹象,遗体入袋,编号盖章,送往南宁方向,准备火化。 途中车拐弯,尸袋从担架上滑下来。护士郑英伸手去扶,突然感觉袋子发热,不像冷尸。 再看一眼,眼皮微动,胸口一起一伏,像是在挣扎。 再摸颈动脉,还有一丝搏动。没有呼喊,没有犹豫,立即急救。 身边战士撕开胸前战袍按压、输氧、清理血块,一秒不敢停。 急诊台上的人皮开肉绽,血肉模糊,X光一照,全身布满黑点,医生沉默几秒:“弹片过百,心脏附近都有。” 第一阶段手术就拿出了七十多块,大的如硬币,小的如米粒,嵌在肺叶、肋骨、肝脏之间,密密麻麻,像地雷阵。 医生一边开刀一边滴汗,气温逼近四十度,麻醉不能全打,体温一度飙到四十二。 最要命的不是伤,是感染,高温天、开放伤口、环境潮湿,伤口一夜化脓,第二天全身浮肿,医生建议截肢,保命要紧。 病床上的人眉头一皱,摇头,腿是战场上拖出来的,断了不是命,是尊严。 没有麻药的小手术成了常态,弹片一颗颗取出,血跟着一股股涌,棉球塞住都跟不上。 胸腔被掏空似的痛,连医生都避开眼神,怕看见那种死撑的硬气。 最终只剩二十几枚取不出,藏在心脏边、眼眶里、肋骨缝。 昏迷78天后,眼皮动了,医生围上去,刚睁开眼,就问:“阵地还在不在?兄弟们还活着吗?”一句话,全场默了。 没人回应,喉咙发干,手却都握紧了。 左眼彻底失明,右眼也糊成0.5的视力,脸上疤痕交错,腿骨少了三块,呼吸都带响声。 医生说恢复要两年,他咬着牙站起来用了三个月。 国家记下这份硬气,授予二等功。 军区会议直接说:“这是头号玄学,死过一次还能回来。”但知道内情的人明白,玄学是假,命是扛出来的。 康复后,部队给了轻职,他没去,转头扎进退役伤残军人服务站。 不谈苦,不讲命,只说:活着还有用,就要做点事。 爬坡送药,教写字,打扫烈士陵园,谁不方便他就冲前面,腿不好走路得拄拐,拐杖敲在青石板上,每一下都像给命运还账。 那几年他干了几十件小事,没人报道,也没人夸,问起来,他只说:“亏不了,活下来了。” 军区把他的档案当案例讲了十几年。 新兵看完,没人说话,只记得一句话:“这人是从死人堆里爬出来的”,后来训练场上多了股狠劲,不是怕死,是知道怎么活。 李陶雄没留下多少照片,唯一的黑白照还皱着,眼神却冷静得像弹壳。 那些年很多人说他命大,有福气,或者有贵人帮,可真懂这事的,心里明白:命不是福,是挣出来的。 枪响的年代,有人活成雕像,有人死成数字,可像他这样,被打死又活回来,还能继续冲在前头的,不多。 参考资料: 《解放军画报》1985年第10期,303医院抢救纪实《从“尸体”中救回一条命》,总后勤部政治部出版。