2025年,特朗普挥舞关税大棒的同时,对白宫内部掀起了一场大清洗风暴。国安委到参联会,多名对华鹰派高官被逐出权力核心圈。 当关税数字从20%狂飙至145%之际,白宫内部的强硬反华声音却在悄然弱化,取而代之的是更务实的经济考量。 特朗普为何政策反复无常?这场内部清洗将如何重塑美国对华战略?

数字越飙高,鹰派坐得越低 关税数字在特朗普手中像是一个不断膨胀的气球,从最初的20%一路狂飙至145%,让全球市场惊恐万状。这位商人总统仿佛沉浸在自己的数字游戏中,把经济政策当成了拍卖会上的竞价环节——我出20%,谁出更高?104%!125%!成交价145%! 然而,当这些天价关税在媒体头条闪烁时,白宫内部却上演着截然不同的戏码。特朗普的关税战术看似咄咄逼人,内部却在悄然软化立场。关税战刚刚打响,财长贝森特就提出了战略性建议,将火力集中于中国,暂停对其他贸易伙伴征收高额关税。前商务部长威尔伯·罗斯更是罕见地公开"翻脸",称关税影响"比预期的要严重",这位曾经的铁杆支持者竟然转身质疑特朗普的关税计算公式。

中国方面的反应则干脆利落——几乎是秒答般迅速。当特朗普宣布对华加征关税后,中国立刻以同样的强度回击,将对美关税从34%提高到84%,随后再次上调至125%。中国商务部的态度更是鲜明:美方关税已沦为"数字游戏",如继续加码,中方将不予理会。这种冷静而坚决的立场,仿佛在对特朗普说:你的数字魔术对我们不起作用。 奇怪的是,随着关税数字节节攀升,特朗普却在白宫内部悄然拆除了一批对华强硬派炸弹。那些原本眼珠子都快黏在中国地图上的鹰派人物,一个个被踢出了权力核心圈,就像是在玩一场诡异的跷跷板游戏——关税越高,鹰派坐得越低。这种表里不一的操作,让人不禁怀疑:这位自诩"交易艺术家"的总统,到底在下什么棋?

白宫"灭鹰"行动,谁动了谁的奶酪 要说特朗普的"灭鹰"行动有多突然,那简直就像是一场政治闪电战。4月初,一场堪称"政治寒流"的清洗行动席卷白宫国家安全委员会。六名高级官员被一次性解雇,其中包括长期参与制定印太战略的技术事务主管戴维·费斯。这些人有个共同标签——对华鹰派,而且他们的"死因"出奇一致:被极右翼网红劳拉·卢默指控"不忠于总统"。 这场清洗风暴很快蔓延到美国军方。特朗普接连撤换了参谋长联席会议主席布朗和另外5名高级军官,其中甚至包括拜登时期提拔的美国历史上唯一一位女性海军作战部长。原因?除了与"觉醒运动"沾边,更重要的是这些人都与前国防部长奥斯汀"沾亲带故"。 劳拉·卢默,一句话能让特朗普解雇6个官员 更具震撼性的是,特朗普破格提拔已经退休的丹·拉辛·凯恩担任新的参联会主席。这在美国历史上前所未有,白宫内部因此掀起不小的反弹。批评者指出,凯恩军衔最高只是中将,远不满足担任军方最高职位的资格。但对特朗普而言,履历显然不是关键,忠诚度才是。 2020年特朗普落选后,时任参联会主席马克·米利曾向中国致电,保证美军不会挑起外部事端。这一行为被特朗普视为叛国,当他重返白宫后,第一时间将米利的画像撤下。这个细节足以说明,特朗普对军方的清洗绝非心血来潮,而是一场蓄谋已久的权力重组。 马克·米利 在这场铲除异己的行动中,五角大楼还面临数万名文职雇员被辞退的可能。这些被边缘化的鹰派人物,正如被移出棋盘的卒子,为特朗普重塑美国对华政策的大棋局腾出了空间——一个可能更加务实而非意识形态驱动的政策空间。 美国对华战略的"多重人格" 特朗普政府内部的权力洗牌,如同揭开了美国对华政策长期存在的派系之争。表面上看,这只是总统与下属的个人忠诚问题,但深层次上,这反映了美国对华战略的多重人格障碍。按照政策立场,共和党内部至少可以划分出三大阵营,它们就像是美国对华战略的三个不同"人格",各自争夺话语权。

首先是战略克制派。他们认为美国资源毕竟有限,不该过度消耗在海外行动上。这一派系主张美国应该把目光转向国内事务,减少对外国的干涉。在他们看来,美国就像一个透支的巨人,应该量力而行,避免被战争拖垮。2022年,这一派系的议员曾成功阻止了拜登政府向乌克兰提供的一笔军援,显示出他们的实际影响力。 第二个"人格"是主导权派,可以称为美国霸权的原教旨主义者。这些人深信美国应该恢复对国际事务的全面干预和主导能力。他们把俄乌冲突归咎于美国从阿富汗撤军,认为这一"软弱"举动向俄罗斯暴露了美国的虚弱。在亚太地区,他们主张保持强大的军事威慑,但同时也承认需要欧洲和亚洲盟友的配合。

最极端的是第三个"人格"——优先派。他们堪称对华强硬派中的战斗机,要求美国应该以冷战时期对抗苏联的态势来对付中国。更激进的是,他们主张为了全力对付中国,美国甚至可以放弃乌克兰、欧洲甚至中东等"次要战场"。在他们眼中,与中国的竞争是一场非赢不可的世纪较量。 特朗普清洗的正是第二和第三种"人格"的代表人物。这意味着白宫的决策重心正在向那些反对与中国进行战略对抗、主张关注内政问题的顾问派系倾斜。这种转变也许解释了为何特朗普在关税问题上表现得如此强硬,而在安全领域却相对克制。他的对华态度正逐渐从意识形态对抗转向经济实用主义。这种政策调整将对未来中美关系产生何种影响?

两国关系新赛道 当特朗普的关税战遭遇中国的"打得久"战略,一场全新的中美博弈正在展开。特朗普原本期望通过高额关税迅速逼迫中国让步,但中方的反应却让白宫措手不及。中国外交部引用毛主席当年的对美宣言,展现出"美国要打多久就打多久"的决心,这种不慌不忙的姿态,让特朗普的施压策略陷入了困境。 更让特朗普头疼的是,他的全球施压计划收效甚微。美国财长贝森特曾明确表示:"越早来跟美国谈判的国家,获得的利益就会越多。"随后,美国尝试施压70多个国家限制与中国的贸易往来。然而,这一计划遭遇了广泛抵制。日本首相石破茂在派特使与美国谈判后坦言:"谈判不会容易。"澳大利亚总理阿尔巴尼斯更是毫不客气地表示:"澳大利亚不会屈服于特朗普。"

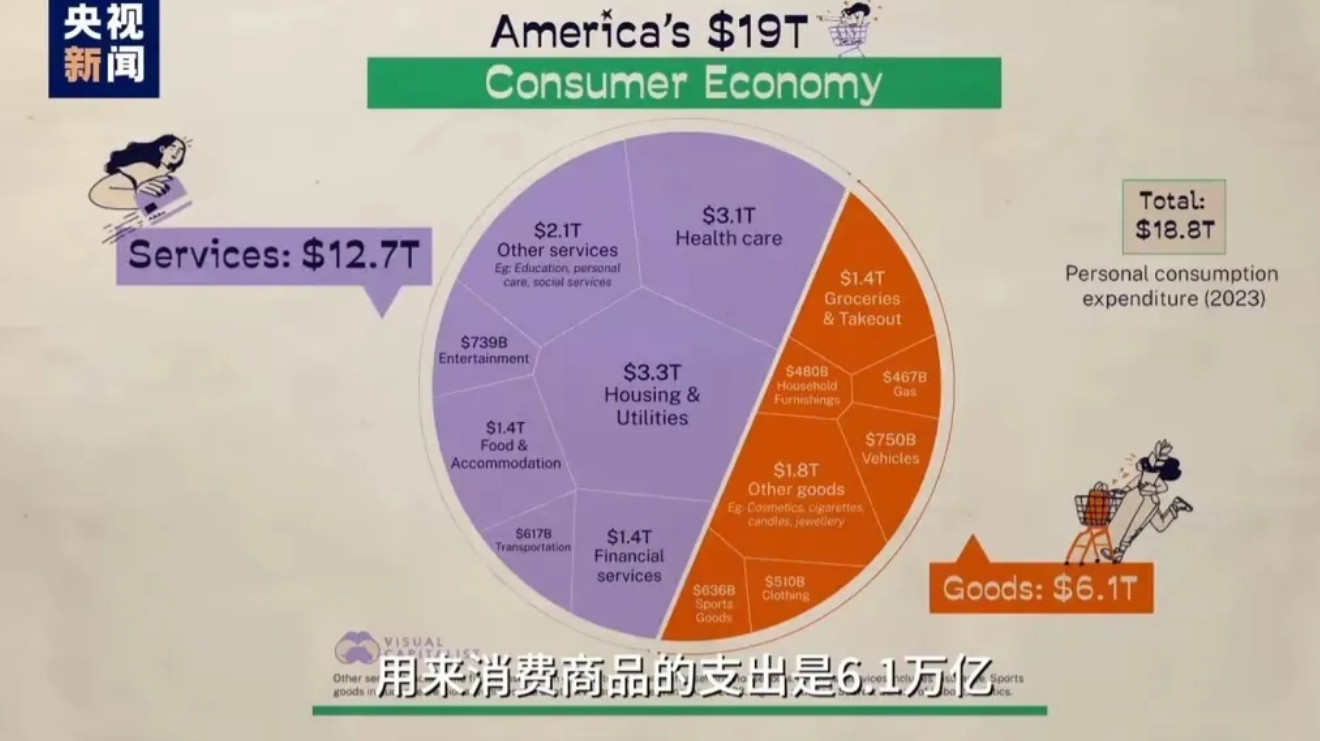

面对中国的强硬反制和国际社会的冷淡反应,特朗普团队不得不调整策略。他们正在谋划两项新的对华措施:一是用贸易豁免来要求第三国限制中国制造业发展;二是对与华关系密切的国家征收二级关税。这种迂回打法表明,特朗普已经意识到单纯的直接对抗难以奏效。 特朗普的关税政策反复无常,在宣布征收高额关税后,他很快又表示希望在一个月内与中方达成协议。到了4月17日,特朗普甚至首次暗示可能会降低对华关税:"在某个时候,我不想让关税再提高了,我可能想降低关税,因为你希望人们购买商品。"这种态度的急转弯,恰恰反映了他面临的两难困境:继续加码关税将伤害美国消费者和企业,但贸然撤退又会显得软弱。

中国在这场博弈中握有多张王牌:日益多样化的出口市场、巨额美国国债、对关键战略矿产的掌控,以及面对危机时国家体制的优势。2025年第一季度,中国在全球170多个国家和地区的贸易额仍保持增长,这一数据无声地告诉特朗普:想用"围堵"来应对中国,无论如何都是不可能的。中美关系的未来走向,将取决于特朗普能否从极限施压策略中找到一条体面的退路。

特朗普的"大清洗"与关税战看似矛盾,实则是其"交易艺术"的两面。在对外强硬与务实之间反复摇摆,显示了美国战略的迷茫与调整。当14亿中国人表现出空前团结,一些国家也拒绝成为美国的棋子,特朗普终究不得不面对一个现实:在全球化深度融合的今天,谁也无法独自重构世界秩序。中美关系会否在权力更迭中找到新平衡?这或许要看谁能在策略与诚意间找到那条平衡的细线。