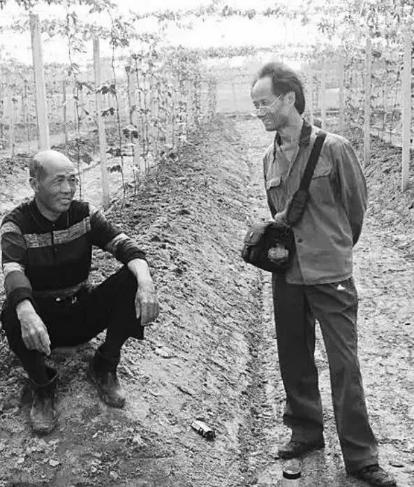

1998年3月,49岁的他带着攒了16年的27720元零8毛离家出走,305天后,他却像乞丐一样落魄潦倒,瘦到脱形地回到家! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1998年3月,49岁的安徽大学植物学教授何家庆,带着16年省吃俭用攒下的27720元零8分,悄悄留下书信,瞒着家人踏上了大西南的征程。 305天后,他如乞丐般落魄归来,形销骨立,头发蓬乱,妻子甚至未能一眼认出,这个曾经衣着整洁的学者,为何甘愿让自己陷入如此境地?答案藏在他对贫困山区农民的深切关怀中。 何家庆用一生的跋涉与奉献,将魔芋种植的希望播撒在贫瘠的土地上,改变了无数农民的命运,也为扶贫事业写下动人的篇章。 何家庆的学术生涯始于对植物学的热爱,1949年,他出生于安徽一个贫困农村家庭,靠亲友资助完成学业,1976年大学毕业后,他留校任教,专注于植物分类与药用植物研究。 贫穷的童年让他深知饥饿的苦楚,也在他心中种下为民服务的志向,1984年,他孤身考察大别山,历经225天,跋涉12684公里,采集近万份植物标本,发现了魔芋的巨大潜力。 这种耐贫瘠、能食用又可入药的作物,让他看到了改变贫困山区面貌的可能,从那时起,魔芋成为他扶贫事业的起点,也点燃了他为理想奋斗的信念。 1998年,一份《国家八七扶贫攻坚计划》的名单让何家庆下定决心,他深知大西南山区贫困的严峻,决心用自己的知识为农民开辟致富之路,于是,他带上全部积蓄27720.8元,背上行囊,独自踏上征程。 为不让家人担忧,他未告知任何人,这场305天的旅途充满艰险,他遭遇17次车祸,多次被抢劫,经历洪水、蛇咬和饥饿,钱财被偷后,他只能靠野菜野果充饥,甚至向村民乞讨猪食。 贵州的深山里,他被骗至采石场劳作,双手磨烂;巴山深处,饥饿让他险些昏厥,然而,这些磨难从未动摇他的信念。 他走遍贵州、四川等地,举办262次魔芋种植培训班,指导57家加工企业,带领2万余名农民通过魔芋种植脱贫。 1998年12月31日,何家庆拖着破烂的鞋子回到家中,长发披肩、瘦骨嶙峋的他形如乞丐,妻子抱住他泪流满面,责问他为何不留音讯。 他轻声诉说旅途的艰辛与收获:大西南的村庄因魔芋种植迎来了生机,贫困县逐渐摘掉帽子,农民的笑脸是他最大的安慰。 他的事迹经媒体报道后感动无数人,国家奖励他10万元,但他毫不犹豫地将钱捐给贫困山区女童,宁愿自己继续穿着补丁衣衫,这次落魄归来,不仅是他身体的极限挑战,更是他为扶贫事业交出的答卷。 何家庆的魔芋推广之路并非一帆风顺,早年在安徽绩溪县挂职时,他自费引进魔芋试种,亲自下田示范,教授栽培技术,起初,农民因不信任而拒绝尝试,他挨家挨户讲解,顶着嘲笑和冷眼坚持。 最终,500亩魔芋丰收,收益超400万元,绩溪县因此摆脱贫困,魔芋被村民称为“金蛋蛋”,他还撰写18万字的《魔芋栽培技术》,为更多地区提供指导。 在他的努力下,魔芋种植遍及西南山区,带动无数家庭走上致富路,晚年,他又推广瓜蒌种植,调研江苏、江西等地,为贫困地区寻找新的经济作物。 何家庆的生活始终清贫,他住25平米的小屋,吃饭花销不过5元,存款至死仅两位数,他拒绝了高薪讲座的诱惑,也从不以魔芋技术谋私利,2016年,67岁的他仍奔波于栝楼种植基地,指导农民种植技术。 2019年,他因过度劳累晕倒田间,确诊癌症晚期,医生感叹,他的身体早已不堪重负,能坚持至今已是奇迹。 弥留之际,他仍整理研究手稿,捐献眼角膜给山区孩子,用最后的光热延续奉献,他的名言“未卑未敢忘忧国”成为对他一生的最好诠释。 1998年的305天跋涉,是何家庆人生中最艰难却也最辉煌的篇章,他从大学讲台走向深山,以落魄之躯换来万千农民的希望,他的故事不仅是一位学者的传奇,更是一个普通人对理想的坚守。 魔芋的种子在他手中生根发芽,点亮了贫困山区的未来,何家庆用行动证明,知识分子的力量在于心系人民,甘于奉献,他的离世令人惋惜,但他的精神如星火般长存,激励着后人继续为消除贫困而奋斗。 在今日的乡村振兴中,何家庆的背影依然清晰,提醒我们:只要心怀理想,平凡之人也能让世界变得更美好。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:光明日报——《悲痛!魔芋大王何家庆教授去世》