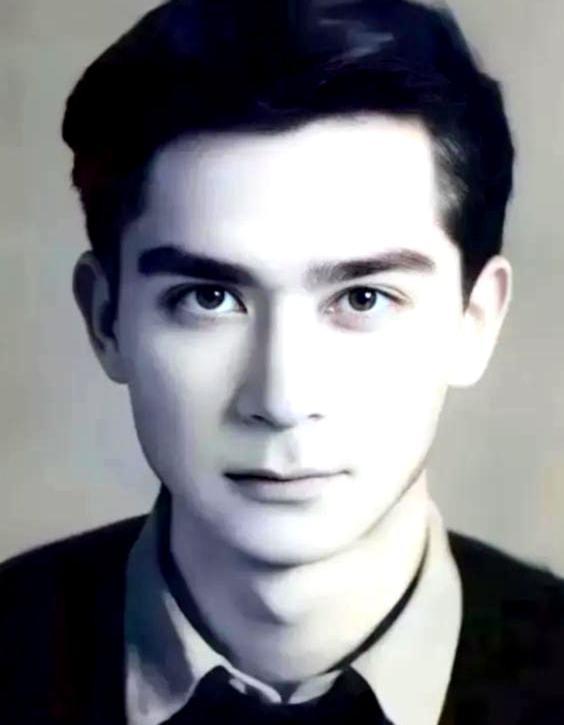

1963年,石油专家王德民因相貌出众,引来无数姑娘的追求。面对络绎不绝的倾慕者,他不胜其扰,最终竖起两道门槛:想成为我的伴侣,必须满足两个要求!令人意外的是,这两个条件刚说出口,便让大半追求者望而却步。 【消息源自:大庆油田档案馆《王德民工作笔记(1961-1965)》;《中国科学报》2016年12月特刊《王德民星背后的石油人生》】 1963年冬天的大庆油田,寒风能把人骨头缝里的热气都抽干。王德民蹲在B-2号井旁边,往冻得发紫的手指上哈了口气,钢笔尖在纸上划出歪歪扭扭的曲线。这个中瑞混血的技术员已经连续三天没回宿舍,棉袄后背上结着层薄冰——那是昨晚趴在油管上记录数据时,呼出的热气在衣服上冻成的。 "王工,又有人给你送饺子来了!"采油队长老张踩着积雪走过来,手里晃着个铝饭盒,"这月第七个了吧?要我说你就挑个俊的娶了,省得她们天天往井场跑。" 王德民头都没抬,钢笔尖戳破了被冻脆的纸页。他太熟悉这种看似善意的调侃了,就像童年时胡同里的孩子追着他喊"二毛子",就像高考数学满分却被清华拒之门外时,招办老师那句"组织上要考虑各方面因素"。 "张队长,B-2井的含水率比苏联公式算出来的低27%。"他突然把笔记本转过来,冻裂的虎口渗出血丝沾在图纸上,"要是按他们的法子注水,这口井早该报废了。" 老张愣住了。他见过不少知识分子,但像王德民这样能把《采油工程》倒背如流,又能徒手拆装采油树的确实少见。更别说这小子提出的"非均质"理论,去年愣是把三口死井救活了。 食堂的闹剧比北风来得更刺骨。某个星期天中午,五个女工"碰巧"都带了韭菜馅饺子摆在王德民面前。他盯着饭盒里渗出油星的饺子皮,突然站起来说:"我要找的对象,得答应两条——不拦着我搞科研,一辈子不要孩子。"食堂瞬间安静得能听见饺子油滴进煤炉的滋啦声。 三个月后,卫生所新来的女医生把一沓用橡皮筋捆好的信纸放在他桌上。最后一页写着:"我父亲是抗美援朝的军医,他常说救命不在乎用什么药。你要救这些油井,我帮你守着家。"婚礼第二天,B-2井发生气窜,新郎穿着呢子中山装就跳进了泥浆池。 1965年春天,十口试验井全部达到设计产能时,油田总工程师捧着王德民的手稿直哆嗦:"这哪是什么'松辽法',这是给大庆油田续命的仙方!"但没人知道,这些数据是他在井口用体温化开冻住的墨水记下来的。有次暴风雪夜,他把自己绑在采油树上记录压力变化,换班工人发现时,他的睫毛上挂满了冰溜子。 改革开放后美国雪佛龙公司来挖人,金发代表推过合同说:"王先生,您的基础工资是这里的两百倍。"他指着窗外正在检修的抽油机回答:"这些'磕头机'一天采的油,够全大庆的拖拉机跑半年。"对方没听懂,就像当年食堂里的女工们听不懂,为什么有人宁愿泡在原油里也不愿过老婆孩子热炕头的日子。 2016年秋天,79岁的王德民在命名小行星的证书上签完字,转身就问助手:"聚合物驱油的黏度数据出来没有?"办公室墙上挂着1963年那件结冰的棉袄,玻璃罩下面压着张发黄的结婚照——新娘的白衬衫口袋里,别着支灌满蓝墨水的钢笔。 如今走在大庆油田的创业广场,还能看见王德民弯着腰教徒弟调试仪器的铜像。有意思的是,雕塑家特意把他年轻时的混血特征雕得很明显,就像那些被他救活的油井里,永远流动着突破常规的智慧。