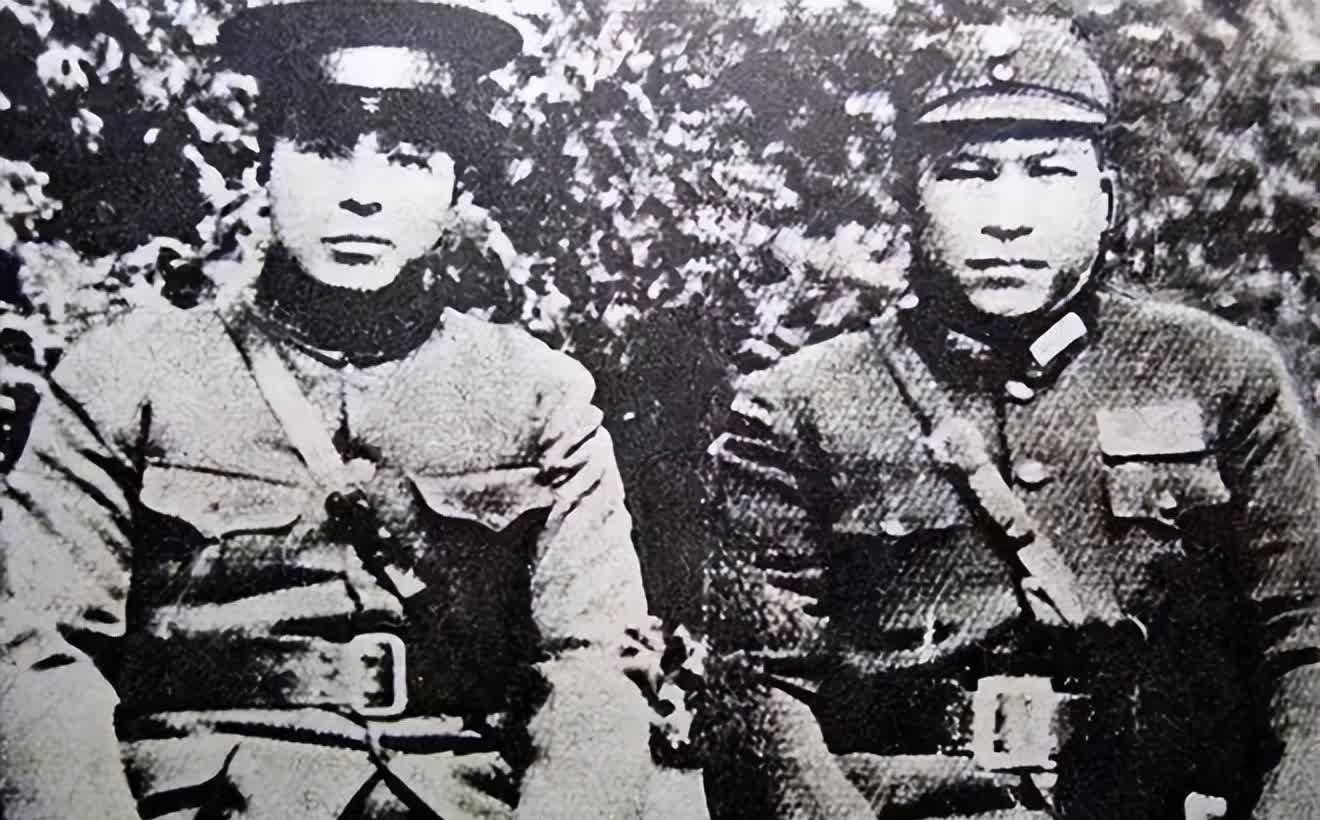

90年代,杨虎城的孙子去看望99岁的张学良,张学良表现得很冷淡,只说了四个字。 张先生,我是杨虎城的孙子。1999年6月,在夏威夷晨光中,杨瀚在教堂台阶前鞠躬。拄着藤杖的白发老人微微侧耳,海风轻拂着他米色西装的下摆:你好,谢谢。当这四个字从张学良嘴里说出时,语气冷淡得比太平洋的海水还要冰。 这是杨家后人第一次见到自己祖父的生死之交。教堂钟声敲响十下,张学良的侄女扶着他转身离去,杨瀚却愣愣地站在原地。他凝视着那佝偻的背影,心中难以将眼前的老人和1936年那个凌晨的少帅联系起来当时张学良穿着军靴踏碎华清池的薄冰,亲手结束了蒋介石的剿共梦。 西安事变前夜的阴谋如今依旧让人唏嘘。根据侍卫的回忆,杨虎城在临潼别院拍桌子怒吼:你东北军三十万,我西北军八万,怕啥老蒋?张学良则轻抚腰间的佩剑,陷入深思:这剑可是蒋公送的。那个时候,日本关东军正在沿着平绥铁路加速推进,而南京的攘外必先安内政策令这两位将军在寒风中达成了一致。让人一笑的是,当张学良的部下孙铭九带兵冲进五间厅时,蒋介石的假牙还在青瓷杯里泡着呢。 事变之后的发展比他们想象中要复杂得多。杨虎城决意要斩草除根,而张学良在送蒋介石回南京的前一晚,却把自己珍藏的瑞士怀表放进了蒋的衣袋。这一幕后来被宋美龄记录在日记里:汉卿(张学良)常说委员长待他如父,如今看来果然如此。而在得知放蒋的决定时,杨虎城当场气得把茶碗摔得粉碎。 历史的奇妙在1949年达到了巅峰。解放军渡江的消息传来时,杨虎城被囚禁在重庆的戴公馆,指甲在石灰墙上抠出一道道深深的血痕。特务们用浸了乙醚的棉布堵住他的嘴,这位曾经统帅十万大军的将军,和他的小儿子拯中以及幼女拯贵一起,惨遭了无情的杀戮。而此刻,张学良正坐在新竹井上温泉里看报纸,纸边被他攥出裂口。 1996年,杨瀚整理祖父的遗物时,偶然在一份褪色的《西京民报》里发现了一张张学良与杨虎城的合影。翻到照片的背面,看到张学良亲手写下的字:虎城兄存念,共赴国难。这八个字后来成为了杨瀚前往美国的契机。带着这张泛黄的照片,他拜访了张学良。老人目光浑浊,静静地在相片上停留了一会儿,突然用东北口音轻声说:都过去了。 两次见面的时候,空气中都弥漫着无声的压抑。2000年在海边为张学良庆祝寿辰时,杨瀚提到祖父的陕西口音,张学良却只是呆呆地望着海浪。当游轮响起汽笛,老人忽然紧握住轮椅的扶手:那年冬天,真的很冷。这番话说得似乎没什么头绪,却让杨瀚的心猛地一颤1936年华清池上的那场大雪,终于在两位将军的心头压抑了整整半个世纪。 张学良晚年的日记中有个让人深思的细节:他每个月的第一天都会给南京寄一张明信片,地址上总是写着蒋公介石亲启。这个习惯持续了整整三十七年,直到蒋家父子相继去世才结束。或许在他心中,那些未曾寄出的短短几句话,既是对往昔的追忆,也是与杨虎城之间跨越时空的对话。 檀香山的养老院里,护理员曾见九十九岁的张学良深夜独自坐在庭院中。皎洁的月光下,他一遍又一遍地擦拭着手中的两枚勋章,一枚是青天白日勋章,另一枚则是东北边防军纪念章。当杨瀚的飞机从天空掠过太平洋,那位老人正把勋章小心翼翼地收进檀木匣里,匣底压着一半破旧的《抗日救国宣言》,纸角中隐约可辨杨虎城的朱砂批注。