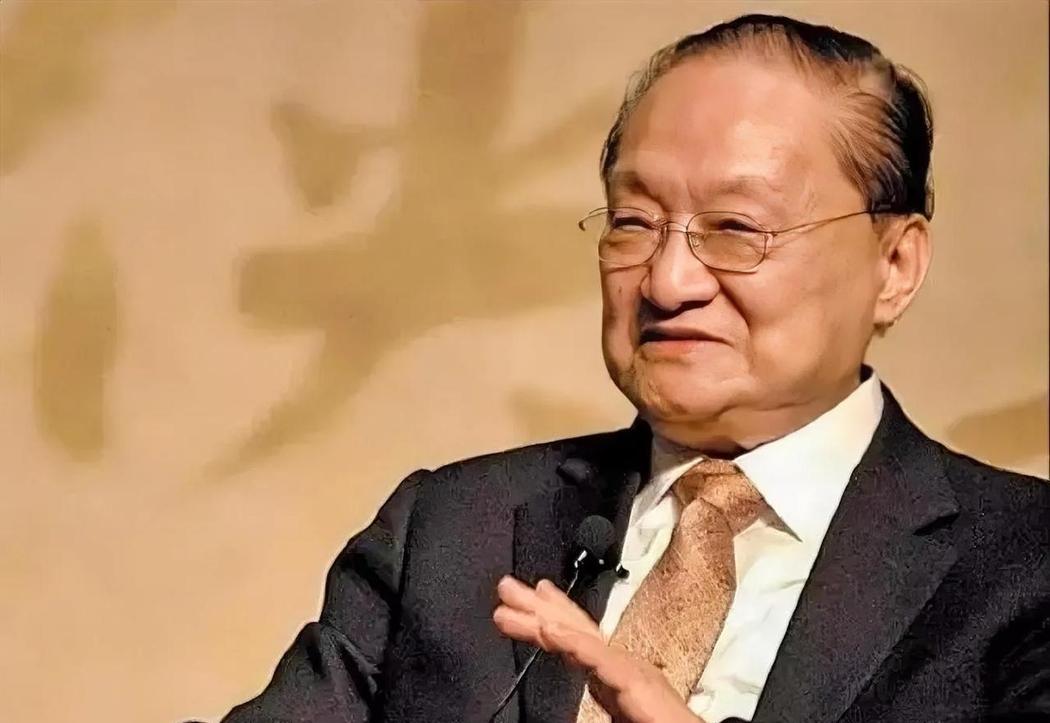

1931年,徐志摩坠机身亡。查家只派了7岁的金庸作为代表去参加葬礼。虽然是葬礼,但当天金庸却体验到了皇帝吃饭的感觉。事后, 他对徐家大家称赞:“真的是大户人家!” 1931年11月的海宁,天空阴沉沉的,细雨飘洒。这个普通的秋日,因为一场葬礼而格外沉重。在南京飞往北平的航程中不幸坠机身亡的徐志摩,如今要在家乡海宁下葬了。这一天,徐家张灯结彩,香烟缭绕,前来吊唁的宾客络绎不绝。在众多吊唁者中,有一个特殊的小客人格外引人注目——他就是年仅七岁的查良镛,也就是后来闻名天下的武侠小说家金庸。 作为徐志摩的表弟,按理说查良镛应该由父母陪同前来吊唁。然而,查家最终只派出了这个年幼的孩子作为代表。这个安排看似不够庄重,实则暗含深意。查家与徐家虽是姻亲,但徐家在当地是首富,家势显赫。查家担心如果由长辈出面吊唁,难免会被人认为是在攀附权贵。于是,他们选择了一个看似最不合适的人选,反而显得既合乎礼数,又不失体面。 当天,小小的查良镛站在徐家气派的大门前,显得有些拘谨。然而,出乎他意料的是,徐家对这位年幼的表亲给予了超乎寻常的礼遇。在完成了跪拜先人的礼节后,徐家不仅安排了丰盛的酒席,更是以对待贵宾的规格来招待这个孩子。 这顿酒席可以说是整个葬礼中最让查良镛难忘的经历。与其他宾客不同,他被单独安排在一张宽大的餐桌前。桌上摆满了热气腾腾的珍馐美味,香气四溢。两位身着白袍的仆人恭敬地站在两旁,专门负责为这位小主人斟酒布菜。虽然年纪尚小,不懂饮酒,但每当他象征性地抿一小口,仆人就会立即将酒杯斟满。这种排场,对于从未见过如此阵仗的查良镛来说,简直就像是传说中皇帝用膳时的场景。 酒席结束后,徐家的体面做派依然在延续。徐家专门安排了一艘大船,配备船夫和仆人,将查良镛送回家。不仅如此,还特意准备了礼物,让人转交给查家父母,以示感谢。这般周到的安排,充分展现了徐家的富贵气度。 这场看似简单的葬礼经历,却给年幼的查良镛留下了终身难忘的印象。多年后,每当回忆起这段往事,他总会不由自主地感叹:"徐家,真的是大户人家!"这句看似普通的感叹,道出了一个七岁孩童对富贵生活的惊叹,也凝结了两个家族之间微妙的关系。在那个特殊的日子里,一场本该肃穆的葬礼,却让一个孩子体验到了一回"皇帝般"的待遇,成为了他人生中独特的回忆。 这场独特的葬礼经历,实际上只是金庸与徐志摩这对表兄弟关系中的一个片段。追溯到1924年金庸出生时,他的表哥徐志摩已经是文坛上的重要人物。这27岁的年龄差距,注定了两人难有深入交往的机会。 在当时的查家,徐志摩的名声如雷贯耳。这位才华横溢的表哥不仅是新月派的代表诗人,更是新文化运动的重要推动者。他的诗作在文学界备受推崇,影响力遍及全国。正因如此,查家父母常常以徐志摩为榜样,希望年幼的金庸能够学习表哥的才学。在那个年代,这样的期许并不罕见,但对于一个正在成长的孩子来说,这种不断的比较和督促却成为了一种无形的压力。 然而,随着金庸渐渐长大,他对这位表哥的认识却与父母的期待产生了差异。在那个年代,徐志摩的感情生活一直是社会关注的焦点。他与张幼仪的婚姻、与陆小曼的恋情,以及他在感情世界中的种种举动,都引发了不小的争议。这些事情也让年少的金庸对表哥产生了不同的看法。 有趣的是,这种复杂的情感最终在金庸的文学创作中得到了独特的体现。在他后来创作的武侠小说中,云中鹤这个人物形象就暗含了对徐志摩的影射。这并非偶然,因为"云中鹤"正是徐志摩早期使用过的笔名。在金庸的笔下,这个角色的遭遇和性格特征都似乎与其表哥的某些特质有着微妙的联系。 而在创作《连城诀》时,金庸更是借助人物塑造,含蓄地表达了对表哥某些行为的看法。小说中的人物性格特征和行为模式,都隐约可见徐志摩的影子。这种创作手法既是对现实的艺术加工,也是金庸对这段特殊亲缘关系的另一种诠释。 时光荏苒,当年那个在徐家葬礼上享受"皇帝待遇"的七岁孩童,最终成长为了一代武侠文学大师。而他与表哥徐志摩之间的这段特殊渊源,也随着时间的推移,逐渐转化为了文学创作中的灵感源泉。这段跨越生死的表兄弟情谊,不仅见证了一个时代的变迁,也为中国现代文学史留下了一个耐人寻味的注脚。 回望那个雨中的葬礼,以及金庸对徐家"真是大户人家"的感叹,仿佛一切都在冥冥之中自有定数。这位表哥虽然在金庸年幼时就离世,但他的影响却以另一种方式延续了下来,在金庸的创作生涯中留下了独特的印记。这或许就是文学传承的魅力所在,也是中国文化得以绵延不绝的重要原因之一。