杜月笙为了检查小儿子是否聪明,在桌上放了银元、金条和钞票,说:“儿子,这三样东西你只能取一样,你要啥?”儿子走到桌子前,说:“我啥都不要,只要这个桌布!”

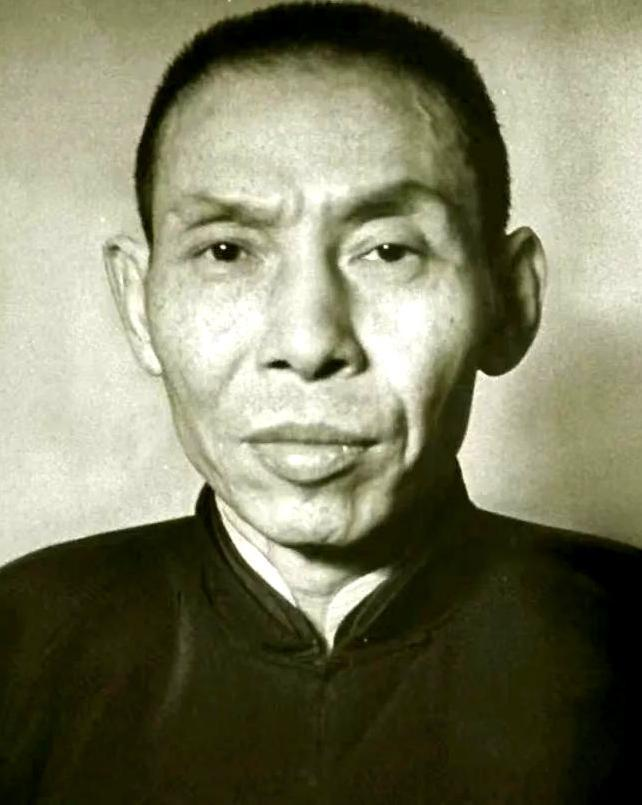

杜月笙,这位曾经在上海滩叱咤风云的青帮大亨,以他的智慧和人情世故闻名于世。然而,在他晚年时,世界风云变幻,家族和个人的命运也随之起伏。

1951年,杜月笙已经身染重病,远离昔日的权势与财富。他和家人迁居香港,过上了艰苦的生活,甚至一度依靠家中仅剩的积蓄度日。

杜月笙清楚地知道,自己辉煌的时代已经过去,而他留给儿女们的物质财富远远不足以让他们再过上奢华的生活。因此,他在临终前,把子女们叫到病榻前,开始最后的嘱托。

他打开一个大箱子,里面装满了早年欠条——这些都是他风光时,许多社会名流向他借的钱。他的妻子和孩子们看到这些欠条,仿佛看到了重新走向富裕的希望。

杜月笙却出人意料地将欠条丢进火盆,烧了个干净。

他淡淡地说:“这些欠条不是钱,是人情。我们得势时没有讨回来,如今更不能去讨,若有人念情,他们自会偿还,不然上门要账只会带来灾祸。”这个举动,既是他对人情的透彻理解,也是对家人的最后教育。

杜维善,这个曾被父亲测试智慧的小儿子,在父亲去世后走上了截然不同的道路。他没有依赖家族的剩余财富,而是选择远赴澳大利亚,靠自己的双手和头脑开始全新的生活。

多年后,杜维善不仅在商业上取得了巨大的成功,还用自己积攒的财富捐赠了大量中国古币文物,价值数十亿。他没有忘记父亲的教诲与嘱托,始终将爱国精神深植于心。

直到2020年,他在加拿大温哥华去世,享年88岁,那个曾经被桌布考验的小儿子,用一生践行了父亲智慧的影子。

那一天,杜月笙让人准备了一桌子东西,银元、金条、钞票摆得整整齐齐。他叫来了孩子们,指着这些金光闪闪的财物对他们说:“每个人只能选一样,你们会选什么?”

杜月笙的孩子们显然对于这样的测试充满了兴趣,年长的孩子们争先恐后地开始分析手中的选项。有人认为金条是最稳妥的,因为它的保值能力最好;有人觉得钞票更具流通性,方便日常生活使用;还有人觉得银元在战乱时期依然能换到不少东西。大家都在用理性做出选择,并向杜月笙展示自己的“聪明才智”。

轮到杜维善时,作为最小的儿子,他没有表现出与哥哥姐姐们同样的热切,反而在桌前踌躇不前。过了一会儿,他抬起头对父亲说:“我啥都不要,只要这个桌布。”

在场的人都笑了,杜月笙也有些愣住。他看着小儿子,似乎在等待一个解释。

杜维善慢慢解释道:“如果我拿了桌布,桌上的所有东西都是我的。”这个回答震惊了所有人,杜月笙忍不住哈哈大笑起来。他意识到,最小的儿子不仅有着敏锐的直觉,甚至具备了远超年龄的智慧。

这个测试并不是单纯的物质选择,而是杜月笙用来观察孩子们思维方式的一个窗口。

杜维善的选择既展现了他的智慧,又反映出他与其他孩子不同的看问题的角度。通过这样一个小小的选择,杜月笙对儿子有了全新的认识,也对未来多了一分期待。

杜月笙对孩子们的培养方式。作为青帮的领袖,杜月笙的智慧不仅仅表现在他的帮派斗争上,

他深谙人情冷暖,精于权谋与外交。而在家中,他一直努力将这些智慧传授给子女。杜月笙的孩子们并没有在溺爱中长大,相反,他们很早就被教导要懂得生存之道。

在他看来,生存在乱世中,光有学识远远不够,还需要有应对复杂局面的智慧和手段。杜维善虽然在学习成绩上并不如哥哥姐姐们出色,但杜月笙看中了他在实际问题上的处理能力,特别是这种“先下手为强”的机敏。

这种教育方式在杜维善身上打下了深刻的烙印。后来,当杜家搬到香港生活时,杜维善并没有像其他纨绔子弟一样坐享其成,而是积极寻找自己的出路。对于他来说,桌布上的那次选择不仅仅是一次游戏,它深深影响了他后来的行为方式。