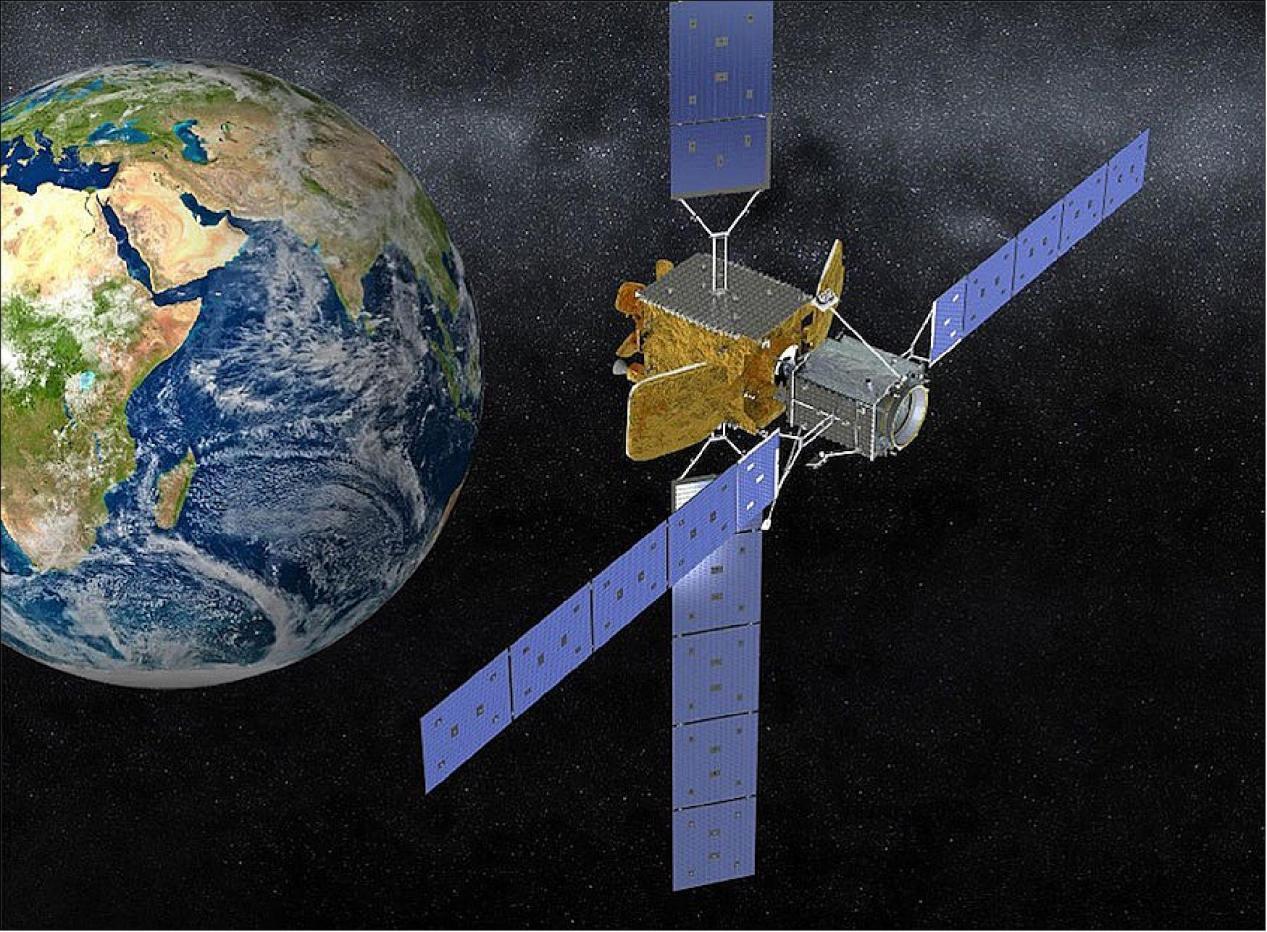

中国卫星在轨加油技术的成功,为什么会让美国航天局急得像热锅上的蚂蚁?这么说吧,这项技术相当于在太空中开了家连锁加油站!而美国在这方面还是一片空白,甚至连选址都还没开始。 事实证明,很多价值连城的卫星在天上兢兢业业工作了好些年,最后不是因为设备不行了,而是因为自带的燃料用光了,无奈只能提前“退休”。 据统计,高达九成的卫星都面临这个结局。这好比一辆性能卓越的汽车,却因前方没有油料补给而被迫停驶,不仅造成巨大浪费,也限制了我们探索和利用太空的步伐。 不过,这一长期存在的难题,如今迎来了中国的解决方案。 今年1月7日,中国在西昌成功发射了实践二十五号卫星,它在轨道上为另一颗卫星补充了燃料。这不是简单的秀肌肉,它标志着中国已掌握在轨加注这项核心能力,向构建“太空加油站”迈出了关键一步。 要理解这项任务的难度,可以想象:两颗卫星以每秒数公里的惊人速度同轨飞行,需要实现厘米级的精准靠近与对接,如同高速行驶中的“穿针引线”。 随后加注系统需在真空、强辐射的严苛环境下,稳定地伸出“加注臂”,精确对准接口,并将燃料安全输送过去。整个过程对自动化控制、交会对接、流体传输等技术都提出了极高要求。 这次成功的直接影响是卫星的“寿命预期”将得以改写。 过去,卫星携带燃料的多少,几乎决定了其在轨工作时长。未来,通过太空“加油”,卫星可以根据任务需求延长服役期,显著提升使用效益和经济性。 特别是那些造价高昂、承担关键任务的重要卫星,将有机会获得“续航”能力,其投资价值和在轨时间都将大大增加。 放眼国际,美国早在2011年就通过“轨道快车”项目验证了类似概念。但当时的技术方案,在接口标准化、系统轻量化等方面尚存不足,未能广泛应用。 中国此次不仅验证了自主交会对接和燃料补加的全流程,更在研发标准化的通用加注接口方面投入力量。 如果这一目标得以实现并推广,未来不同国家、不同类型的卫星或许都能受益于中国的在轨服务,这将极大提升该技术的实用价值和国际影响力。 掌握在轨加注服务能力,本身就是一种重要的战略优势。如同地面上控制了关键交通枢纽的服务区,就能掌握更大的调度灵活性。 当其他国家的卫星面临燃料枯竭的窘境时,具备“太空加油”能力的国家,其整个太空体系的持续运行能力、任务扩展潜力和应急响应能力都将得到显著增强。 更长远来看,这项技术的发展可能重塑未来太空活动的格局。随着中国在轨服务技术的成熟和推广,甚至可能逐步形成行业标准。 届时,其他希望在太空进行长期部署或寻求类似服务的参与者,或许需要参考乃至遵循先行者制定的规则。 这体现出的是一种着眼未来的发展策略:不再仅仅追求发射数量,而是更加注重提升在轨资产的持续效能与利用率,以更高效的方式巩固和拓展太空影响力。 实践二十五号的成功像是推开了一扇新世界的大门,我们有理由相信,未来从近地轨道到更深远的地月空间乃至星际探测,建立起一系列太空能源补给网络,或许不再是科幻片里的情节。 当然,从技术验证到形成完善、经济的商业化服务体系,仍有很长的路要走。但可以预见,未来的太空不仅会有“加油站”,还可能出现“维修站”、“升级平台”乃至“回收中心”。 届时,衡量一个国家太空实力的标准,将不仅在于它能发射多少载荷,更在于能在轨提供多么可靠、高效的服务支持。 来源:白玉京:中国实验卫星太空加油,为啥西方反应那么大?——2025-01-09 ·观察者网