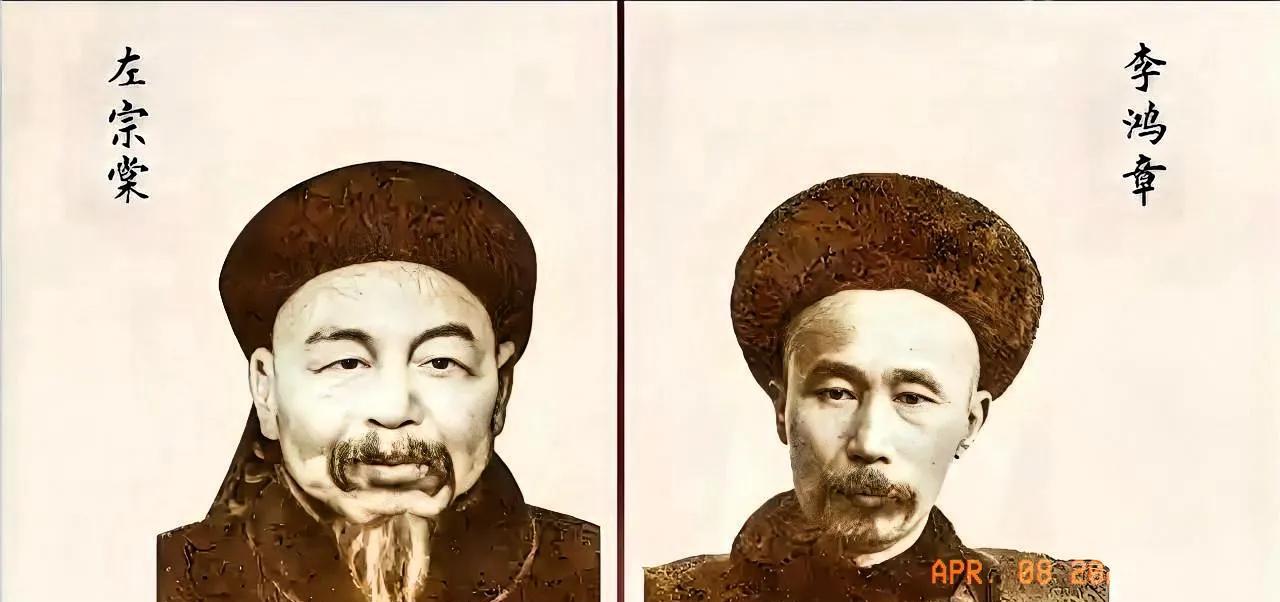

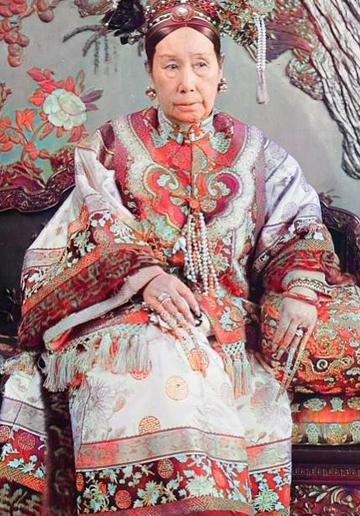

收复新疆后,左宗棠杀掉了所有俘虏,包括降俘。然而,左宗棠手上沾满了血,却没人骂,为何? 战后不留俘虏、降兵照杀不误,换在别处,是要背负千夫所指的事。 可左宗棠这么干了,新疆战场上一刀接一刀砍下去,朝野反而没大哗,朝廷更是睁一只眼闭一只眼。理由就一个:拖不起。 新疆从来不是好管的地方,地广人稀,宗教、语言、风俗全都对着干,真要长期养着那群降兵,改天哪怕一个人逃出去,都能被英俄捡起来当牌打。 乾隆年间那档子事还新鲜着——阿睦尔撒纳投降后再反叛,把准噶尔搞得血流成河。 谁再相信俘虏的嘴,那就是自找麻烦。 左宗棠干得干脆,不留后患,手起刀落,野地里血流成河。 他心里清楚:新疆不能靠宽容拿下,只能靠震慑稳住。 此时清廷早已风雨飘摇,南边太平军刚灭,北边捻军才收场,国库空空,兵疲将惫。 拖一天是亏一天,新疆打得久,列强就看得久,等英俄真动手,连喘气的机会都没了。 阿古柏败退时,英俄还在暗地撑腰,嘴上说中立,实则盯着口袋里的地图。 左宗棠不想讲理,他想让敌人害怕,“杀降”一出,天下皆惊,列强没吭声,清军喘了口气。 “不杀降”是道义,“杀降”是命数。 这种事说出去不好听,做起来却很实在。 朝廷没反对,读书人也没闹腾,原因其实简单:太乱了,谁还在乎道德? 朝野上下都在看结果,只要新疆能保住,后方能安生,方法再残酷也有人撑腰。 左宗棠亲笔,写给儿子的信里说过,“宁可我负人,不可人负我”,翻译过来就一句话:人情可以丢,疆土不能失。 杀得干净,还有一个效果——兵心稳了。 兵心最怕反复,今天降、明天叛、后天再招,跟演戏一样。左宗棠砍得狠,让人知道,打就是打,降不代表命大,认怂不能换活命,只有跟到底才有生机。 不少文人觉得这事说不过去,左宗棠也没解释。 解释干嘛?战争打赢了就是英雄,输了再多情怀也只是笑柄,他赌赢了。 清廷在背后撑着,左宗棠跟慈禧有信、有交情、有底气。 打仗要钱,他开口朝廷就拨;杀人有争议,朝中有人出面挡刀,杀的是外敌,保的是国土,谁还追着讲那些仁义礼智? 而在百姓眼里,左宗棠那是“收复失地的大将军”。 割地赔款见多了,头一次看到有人,打回来还不让对方喘气。 “以暴制暴”是这年代的生存逻辑。 左宗棠就是那根硬骨头,专挑别人不敢下的手、别人不愿看的死,西征收疆,疆土归清,可方法永远写在血里。 历史记得功劳,也记得代价,杀降给新疆换来了三十年安稳,却也埋下了后世反思的种子。 清末有诗人杨昌俊写诗颂扬,说他是“中兴名将”;现代学者反过来批,说他“违反战俘伦理”。 可站在那个节点上看,如果温和会换来江山,那左宗棠大可以讲人道;问题是温和保不了新疆。 英俄那时候虎视眈眈,沙俄还真扶持,阿古柏的儿子伯克·胡里搞小动作,结果刚露头,就被清军剿灭。 左宗棠让他们知道:再想在新疆做局,不如掂量下脑袋还在不在。 外敌被震住,内地士绅却暗地叫好。 杀人换稳定,听着冷血,但没人敢站出来说错。 民族情绪也是推手之一,当年“保疆卫国”四个字挂在城墙上,谁敢说软话就跟通敌没两样。 左宗棠冲在最前,被当成民族英雄,不是因为手段温柔,而是因为结果够狠。 这结果,让慈禧送锦旗,让朝廷拨赏,让无数家书里写上“左公真乃国柱”。 百姓嘴里“左老虎”,兵营里“左活阎”,都不是骂,是敬。 有人问,“这事放到今天,还能不能接受?”答案其实不重要,重要的是,那时候所有人都接受了。 权力庇护下,杀俘变成了理所应当,变成了一个“不谈”的禁区。 时间过去,血早干了,碑文还在。 左宗棠的功绩一页页翻上讲坛,残酷手段,则被轻描淡写地,说成“军事决断”。 历史喜欢写胜者,胜者的刀,不叫屠刀,叫兵器,胜者的血,不叫罪证,叫代价。 可每一寸收回来的土地下,都埋着一个问题:为了安稳,可以做到什么地步? 左宗棠给出的答案,写得足够清楚,也够冰冷。 参考资料: 郭廷以.《近代中国史纲》. 中文大学出版社, 1979.

用户13xxx16

左公千古功臣

乐天张zz 回复 04-28 10:39

杀光了才省心、省事、省钱又省粮草。

大圣齐天 回复 04-28 09:57

你咋知道人家没文化?

胜负手

左宗棠在新疆没有杀过俘,新疆只有乌鲁木齐收复后刘锦棠的部队在看到惨绝人寰的汉人遭遇后,三三两两进入城中处决过一些俘虏

醉帅

安定边疆,绝不可手软心善,否则必留后患,古今如此。

伤离别

哪个狗屁砖家说的左公杀俘?他在现场看到的吗?纯属造谣。

吐槽说实话

肱股之臣啊!

用户10xxx21

左公千古

沧海一叶

一旦解放湾湾,对那些日裔台毒,也得象左公这么干脆!

力拔山兮气盖世时不利兮骓不逝

抬棺千里收新疆,斩妖降魔最是忙。如今左柳遍天山,不见当年左宗棠。

彭学慧forward

左公啥时跟解放军去趟台湾啊,急需你这样的人才

用户10xxx17 回复 04-28 05:56

对待日裔弯弯当如此办理

迷蝴蝶

清末的士大夫眼光还是可以的,充分吸取明末教训,拿着外国赞助造反的不杀完就是天倾。

海阔天空

林则徐,左宗棠是清朝最出名的,最让人敬佩的中华民族的大英雄!很棒👍🏻…

二把手

胡安脏

笨笨塔格

还是杀的少了。

梦龙

这是想给汉人泼脏手,想制造民族矛盾!左只杀叛军、不杀俘虏。

微风吹过风铃花

英俄暗地撑腰,这一点讲的不对!英国是支持左宗棠的,因为左宗棠从汇丰借了大笔款项,而俄罗斯是支持判乱分子的!

友友 回复 04-28 08:07

查史料再说吧,左宗棠的军费是红顶商人胡雪岩转借出的,2000多万两白银。清政府只给政策,钱粮左宗棠自己想办法。然后李鸿章和盛宣怀使坏把胡雪岩整倒闭了。

zsdqy007

左宗棠还发动了空袭珍珠港,霉国人都这样说的

用户10xxx62

还有个湾湾没有平定,打过去后可以参考左宗棠之法

老子 回复 剑仙 04-28 00:10

台湾很多日本种,该杀还得杀

剑仙 回复 04-25 21:05

台湾没啥可能,都是同族人,杀俘确实不祥。但对外族人杀俘非常祥,太正常不过的事了[哭笑不得]

阿路74

造谣!

用户10xxx12

收复台湾也适用于左公的手段,留地杀鬼子后裔台独后裔方可稳定台湾

用户12xxx77

以后台湾那些逆子跟倭寇后代照此办理

人本善

左公[点赞]千古

亲爱的达瓦里氏

左公用实际行动致敬乌雅兆惠,阿桂。好样的。

tb8058868508

杀光分裂分子,斩草要除根。

苏重

小编自制一个不存在的话题,还拼命辩解,闲得没屎也扭屁

胜在蓝天

新疆一望无涯戈壁滩,寸草不生,能利用的土地只有三分之一

用户34xxx88 回复 04-28 06:25

能用三分之一也是恐怖的数据,

老铁20O8 回复 04-28 04:19

可可托海的矿偿还前苏联的外债,起了关键作用

失魂人

慈不掌兵,

用户10xxx59

杀俘是人品问题,历史上左宗棠、孙立人等都没有杀过俘虏。

用户10xxx80

清朝出了左宗棠,现代来了个王震,保新疆安定

岸上的鱼

那时候陕甘回乱杀多少汉人不说?我觉得对于那个时代左公算是比较仁慈了。

用户16xxx62

千古功劳是左公

用户47xxx96

现在学者是个屁

来来回回

政权刚建立为了稳定可以怀柔,稳固的政权下再放纵分裂势力长大就是愚蠢

王铁锤

没有他,今天我们去新疆是要用护照的

冬日暖阳

安疆固土即是首功!将在外、因时势而为!永留青史!

无心草

台湾也一样

剑客

非我

小鱼儿

左公大义,复我河山![点赞]

烟月山风

有些没信用没底线的人渣族群必须车轮放平。象西南孟获那样可教化重情义的少民当然攻心为上

昆仑怒

台岛可照此例!

家花野花都要

王将军千古

檬虻

白起的最大功劳就是个人抗下罪名,为团队争取到了最大的生存环境,打,对方没人了,守,有大片无人区缓冲,局势基本按自己的节奏走,当然军事能力也是绝对顶尖。

青雨

任何时代都需要左公式的民族脊梁!!!

白云无尽时

伊犁河谷

风清扬

汉末失西域,没事,我们再打回来,唐末失西域,没事,我们同样可以再打回来,清末如果失西域,那我们就永远失去西域了!

乐天张zz

如果左宗棠真的那样做了,届时解放军面对台独分子,应当不打折扣地照搬他的做法。

高峰

反复无常

邦主

左公千古👍🏻。

过好小日子

晚清四大名臣我只服左公

用户10xxx54

杀光了,谁来骂?

谷诺

民族真英雄!

999 999

菩萨心肠,霹雳手段!

言川

一寸山河一寸血,左公千古!

用户14xxx74

英雄!

月上九华

当我看到自媒体写手写出“打仗要钱,他开口朝廷就拨”这句时,我就怀疑这篇文字里所说的事了。

安之若素

罪在当代,功在千秋

烛窗雨瓶

我其实很想知道,新疆同胞们怎么看待和评价左宗棠。

金石贴金

分裂国土的,就当斩草除根,

烟月山风

霹雳手段菩萨心肠,没毛病

风清扬

论民族英雄,左公当之无愧第一人!

贾砖家

我们对战败后投降的日军太仁慈了,当初应该把他们全部无公害化处理才对。

镇倭大将军

乱世当以重典![点赞][点赞][点赞]

荣亚松

为国为民,就是功臣,手段不重要

映山红

收复台湾也应该这样干,对台独分子,杀

洋城之春

你们如何研究评价南宋时期朝廷派狄青镇压侬智高农民起义的?在线等。

用户12xxx95

铁血方可平乱世,卫国收疆铸丹心