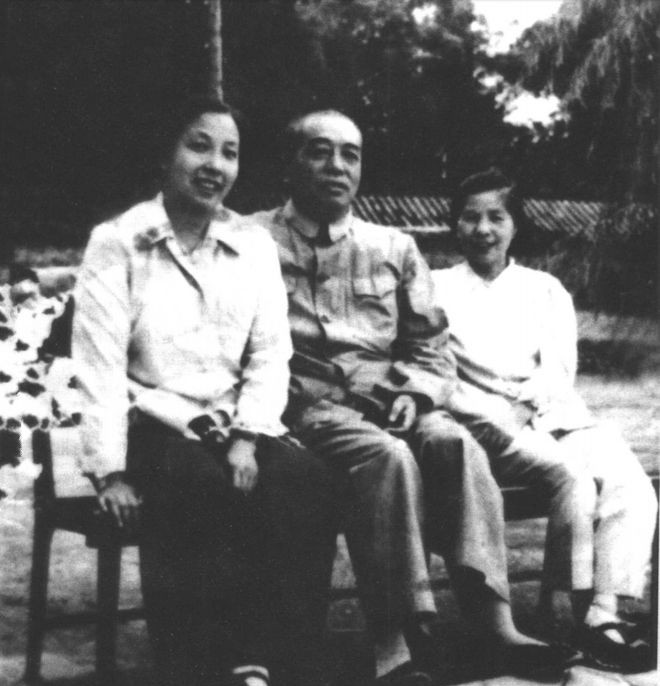

1974年,彭德怀元帅病危即将离世,无儿无女的他,提出想见妻子最后一面,但妻子却拒绝相见,这是为何? 1974年,彭德怀元帅的身体状况急剧恶化。当时他正躺在病床上,痛苦地挣扎着,生命的最后一刻似乎已经越来越近。然而,他的心里却惦记着一件未了的心愿——见妻子浦安修最后一面。彭德怀并没有多说什么,只是低声要求医院将这个心愿转告给浦安修:“我希望能见她一面。”他的声音很弱,但语气中充满了深深的期盼。 然而,浦安修的回应却出乎所有人的预料。她拒绝了这个请求。面对彭德怀在生死面前的请求,浦安修没有丝毫动摇。这个决定,在当时的情境下,不仅让医院的人感到震惊,也让许多了解两人关系的人深感意外。 回顾彭德怀和浦安修的婚姻,他们的关系并非从一开始就充满了裂痕。初识时,两人因共同的革命理想走到了一起。尤其是在延安时期,二人共度了艰难的岁月,彼此的感情也在这种共同奋斗中逐渐加深。作为彭德怀的妻子,浦安修不仅承担了家庭的重担,还帮助彭德怀在政治上获得支持。 然而,随着新中国的成立,二人之间的关系却逐渐发生了变化。尽管彭德怀仍然是军中重要的领导人物,但随之而来的政治斗争与职务调整让他逐渐变得冷漠。面对国家的内外变化,彭德怀越来越难以分清事业与家庭的界限,常常将过多的精力投入到工作中,而忽视了妻子的感受。 浦安修,作为一名革命者,虽也深知国家与事业的重要性,但她并没有彭德怀那样的坚持。她虽然表面上坚强,内心却在渐渐的冷淡与失望中找不到归属感。长期以来,她既要承受丈夫事业上的波动,也要忍受家庭生活中的孤独与不满。她开始感到自己在婚姻中的角色愈发模糊,逐渐失去了对彭德怀的依赖和信任。 这种疏远在二人之间的沟通中逐渐显现出来。当彭德怀的事业遭遇重大挫折,尤其是在庐山会议后的政治风波中,他愈发沉默,精神的压力让他更少与妻子交流。而浦安修也未能及时表达她的理解与支持,反而对丈夫越来越多的沉默感到不安和愤怒。二人之间的关系开始冷淡,已经很难再回到当初那种风雨同舟的亲密无间。 尽管如此,生活的压力和政治的变动并不是全部原因。另一个更为深层次的因素是,二人婚姻中的权力与角色不平衡。浦安修虽然是彭德怀的妻子,但她在这段婚姻中的地位常常被低估。在政治高层的活动中,彭德怀逐渐与妻子的想法和生活脱节,使得浦安修对婚姻的期待与现实之间的差距愈发明显。她不再是那个为了共同理想而支持丈夫的妻子,而是一个常常被忽视、无法与丈夫共享责任和压力的女人。 在长时间的冷战后,浦安修选择离开了彭德怀。并非是因为她对过去的情感完全割舍,而是在多重压力和对婚姻的失望中,她做出了选择——独立。浦安修的离开,并非一时的冲动,而是她长时间内心挣扎的结果。她对彭德怀的信任和依赖逐渐消失,婚姻中的不平等和缺乏理解让她决定放弃这段关系。 这一决定,表面上看似冷漠,但实际上是她在长期无法得到满足的情感需求下的最后反应。她不再愿意继续牺牲自己,为了一个不再理解她的人牺牲自己的生活与情感。她清楚地意识到,两个人的关系已经无法修复。 彭德怀对此并没有太多反应,他没有尝试挽回这段婚姻,也没有主动去解决两人之间的矛盾。政治风波、军事压力、身体疾病等多重因素让他无法集中精力去修复这段关系。在他心中,或许已经没有了所谓的“家庭”概念,更多的是沉浸在工作和自我挣扎之中。 最终,彭德怀临终时的请求遭到拒绝。浦安修的这一决定,不仅让许多人感到困惑,也让历史在回望这段婚姻时充满了疑问。到底是什么让她在丈夫濒临死亡之际,依旧选择远离? 这一切并非简单的冷漠或怨恨。实际上,浦安修对彭德怀的情感并没有彻底消失,但她已经完全放下了这段婚姻中的一切责任和负担。浦安修的拒绝,更多是出于对过去岁月的清算和自我保护。在多年的婚姻生活中,她受到了过多的伤害,也经历了过多的无奈。此时的拒绝,或许是一种自我解脱的方式,是她向过去的一段岁月告别的方式。她不再愿意在彭德怀生命的最后时刻继续承担起她曾经承担的责任。