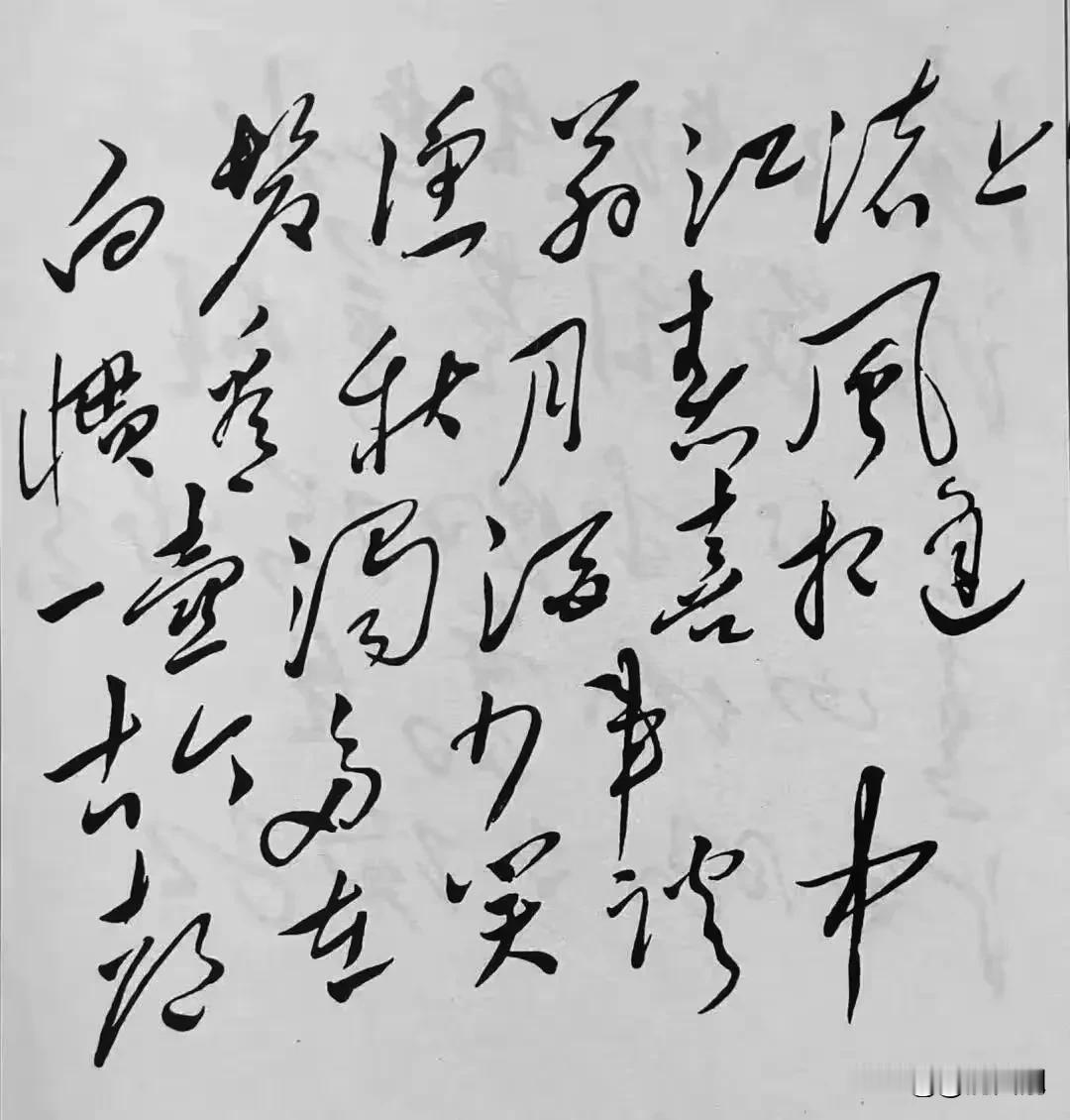

在喧哗的世界里寻找沉默的力量——读《诫兄子严敦书》有感 (2025年4月25日) 东汉建武年间的烽烟早已散尽,但伏波将军马援的这封家书依然在历史的回廊里铮铮作响。当"好议论人长短"的年轻人与"通轻侠客"的子弟相遇,这位身经百战的将军没有选择厉声训斥,而是用"施衿结缡"的温柔,在竹简上刻下穿越时空的智慧。这封家书不仅是对两位侄子的谆谆告诫,更像一面青铜古镜,映照出当代人同样需要面对的处世困境。 一、语言的边界:沉默的哲学 "如闻父母之名:耳可得闻,口不可得言也",马援用这个精妙的比喻,在语言的河流中划出了一道神圣的边界。在这个信息爆炸的时代,社交媒体将每个人的声音无限放大,"妄是非正法"的轻率评论如同数字时代的流矢,随时可能刺破他人的尊严。当我们手指在键盘上飞舞时,是否记得两千年前这位将军"宁死不愿闻子孙有此行"的痛切? 古希腊哲人苏格拉底的三重过滤法则与马援的训诫遥相呼应:所言是否真实?是否出于善意?是否确有价值?在雅典城邦的市集与东汉的庭院里,人类对语言暴力的警惕始终如一。今天的网络空间里,那些未经思考就脱口而出的"讥议",何尝不是另一种形式的"轻侠客"之剑? 二、榜样的重量:选择的力量 马援对龙伯高与杜季良的品评,展现了中国传统士大夫独特的"人格坐标系"。龙伯高如浑金璞玉,其"敦厚周慎"看似笨拙,实则是大巧若拙的生存智慧;杜季良虽"豪侠好义",但其处世方式犹如行走在刀锋之上。这种对人格典范的辩证思考,恰似《论语》中"狂者进取,狷者有所不为"的现代注脚。 在这个偶像更迭如走马灯的时代,选择效仿对象的智慧显得尤为重要。马援的"刻鹄类鹜"与"画虎类犬"之喻,揭示了一个永恒的真理:人格塑造不是简单的模仿游戏,而是需要在理想与现实之间寻找精准的平衡点。就像王阳明所说:"圣人气象不在效颦,而在自得。" 三、家训的温度:文化的基因 这封家书最动人的,是字里行间流淌的温情。马援在"施衿结缡"的仪式感中,将家族的精神密码悄然传递。这种以亲情为载体的文化传承,让冰冷的道德训诫变成了温暖的谆谆教导。就像敦煌壁画中的飞天,将佛理化作曼妙的舞姿,让说教升华为艺术。 在当代家庭教育中,我们或许更需要这种充满人文关怀的传承方式。当"虎妈狼爸"式的教育引发争议时,马援的家书提醒我们:真正的教育不是刻板的规训,而是用生命的温度去点燃另一盏心灯。就像春日的细雨,无声却能让种子发芽。 站在数字时代的十字路口回望,马援的诫子书依然闪耀着智慧的光芒。当我们被碎片化信息裹挟,当键盘侠在虚拟世界肆意妄为,当年轻人迷失在偶像崇拜的迷雾中,这封古老的家书就像北斗星,指引我们在喧哗中保持沉默的尊严,在浮躁中坚守慎独的品格。这或许就是文化传承最动人的力量——让两千年前的智慧,依然能在今人的心田开出洁净的莲花。 ——附录马援《诫兄子严敦书》原文:援兄子严、敦,并喜讥议,而通轻侠客。援前在交趾,还书诫之曰:“吾欲汝曹闻人过失,如闻父母之名:耳可得闻,口不可得言也。好议论人长短,妄是非正法,此吾所大恶也:宁死,不愿闻子孙有此行也。汝曹知吾恶之甚矣,所以复言者,施衿结缡,申父母之戒,欲使汝曹不忘之耳! “龙伯高敦厚周慎,口无择言,谦约节俭,廉公有威。吾爱之重之,愿汝曹效之。杜季良豪侠好义,忧人之忧,乐人之乐,清浊无所失。父丧致客,数郡毕至。吾爱之重之,不愿汝曹效也。效伯高不得,犹为谨敕之士,所谓‘刻鹄不成尚类鹜’者也。效季良不得,陷为天下轻薄子,所谓‘画虎不成反类狗’者也。讫今季良尚未可知,郡将下车辄切齿,州郡以为言,吾常为寒心,是以不愿子孙效也。”