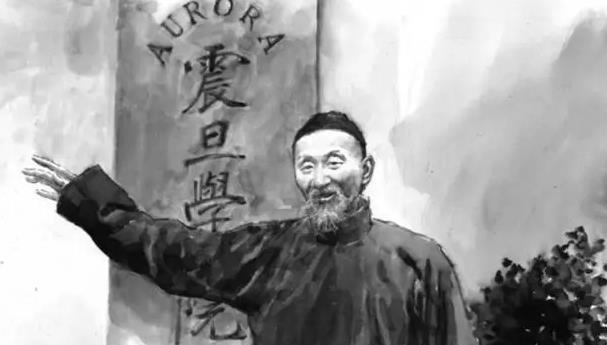

他曾是总统顾问和南京市市长,蔡元培是他的学生,通晓七国语言,舌战列强,为国家筹得5亿大洋,却被诬陷为卖国贼。 1894年,马相伯被李鸿章点将,踏上赴美谈判的路。 这时候的清政府,海军几乎是纸糊的,北洋舰队眼看着,就要被日本撕成纸片。 筹款,是救命的事。马相伯张口八国语言,三个月谈下5亿元贷款,利率低、条件宽,是把死棋谈活了。 可一回国,清廷翻脸,外债触了谁的逆鳞? 是保守派,是官僚集团,是整个腐朽体制。,那些人不信马相伯能干成事,宁愿信他勾结洋人。 贷款没落地,反被扣了顶大帽子——“卖国贼”。 人前舌战列强,回头被骂成汉奸,这是马相伯第一次从“国士”跌成“弃子”。 更荒诞的是,这笔贷款一分钱没花,却成了骂名的源头。,晚清不是怕外债,是怕权力外泄,一个能说会道的“老读书人”,太不安全。 后来进了《辛丑条约》谈判桌,马相伯又上阵。 这时候清朝签丧权辱国的条约签得手软,舆论一边倒,只认“谁签了谁是狗”。 可这次谈判,马相伯硬是在列强面前,力争每一项条款,赔款、驻兵、割地,全都死扛。 法语、德语、日语切换着怼,能讲到谁脸红谁就闭嘴。 可就算吼破嗓子,条约还是签了,清廷没底气、没军队、没胆子,马相伯成了“妥协派”,不但不被理解,还被当成替罪羊推出去顶锅。 在外交场上拼命护国,却一次次被国家出卖。 一个人能承受几次这种反转?马相伯认了,却不服。 1899年,辞官归乡,不是退休,是改道,他知道朝堂没戏,换战场,家里有三千亩田,直接捐了地,砸锅卖铁办学——震旦大学。 这不是一所普通学校,是马相伯拿命换来的“第二战场”。 自编教材,自己上课,学生自治,按西方的科学,和民主方式教书育人。 办了两年,革命志士开始从教室里走出来,于右任、邵力子,都在他门下。 可教育这条路也不清净,教会盯上了,法国教会借着名义掌控校权,背后有人撑腰,抢了震旦大学,改了章程,赶了人。 马相伯愤而带人出走,在上海重新立校,起名“复旦”,意思很清楚:中华复兴,从这里再来。 这是当头再来的一锤,没钱了,靠朋友接济、靠卖字贴维持,甚至亲自去街头劝募,什么叫“毁家兴学”?这就是。 教育理念当时是超前的,不是私塾灌书,是让学生动脑、自治、思考国事。 别说当时的老学究不接受,就连官员都看不惯。 学生搞学潮、办报纸、参与革命,统统和马相伯有关,蔡元培后来评价他,“用宗教般的热情做教育”,没夸张。 可理想主义永远在现实里吃瘪,震旦被抢,复旦也时刻有人盯着,教育的火烧得旺,全靠一把老骨头死撑。 1931年,“九一八”爆炸声传来。马相伯已经九十一岁,本该是朝阳下喝茶的年纪。 他没躺平,开始写字、写对联,卖了十万元捐前线。 标语写得扎心:“宁为玉碎,不为瓦全。”“国破山河在,愿随江山终老。”这不是姿态,是行动。一个九旬老人,蹒跚街头,一笔一笔凿下的血性。 报纸登出“爱国老人”四个字,全上海人知道这个“老疯子”又站出来了。 活到九十九岁,晚年瘦得像根竹竿,声音却还硬。 临终前一句话,刺穿了时代的喉咙:“我是一只狗,只会叫,叫了一百年,还没有把中国叫醒。” 这句骂得狠,但真实,他一辈子在叫——在谈判桌上叫、在讲台上叫、在街头写字时叫。 他叫的是“觉醒”,不是“反抗”;是“做事”,不是“怨天”。 可这一声声,被大多时候当成了“聒噪”。 就连身边人也不是都懂。 母亲临终前,拒绝他探望——不认这个“被官府骂的儿”,学生于右任早期敬重,后来也因政治距离拉远,渐行渐远。 身为天主教徒,代表中国和列强交道,又讲自由讲民主,这三样凑一块,在那个年代,就是靶子。 背后骂声没断过,书上却没敢少写他一句。 外交失败的锅扣他头上,教育事业被人砍断,爱国行动被当成情绪表演。 马相伯这一生,活得太复杂,也太干净。 2017年,复旦大学设立“马相伯奖”。 这才是迟到的正名。可人早已不在,错过了所有辩解的机会。 历史走了整整一个世纪,才发现这个“被骂一百年”的老头,说的才是真话。 复旦这俩字,现在还挂在中国最高学府的门口。马相伯的“狗叫声”,总算传了出去。哪怕等了百年。